Die Kreuzkirche wird zu einem Echo-Raum umgestaltet, in dem sich das Publikum durch ein surreales Bühnenbild bewegt. Eine Collage aus Ovid, Pink Floyd und Gebärdenchor-Performance.

So 7.9.2025

20.30 Uhr, Kreuzkirche

Hannah Baumann: Echoes

- Tanz, Performance & Musiktheater, Vokal

- Vergangene Veranstaltung

- € 20

Mitwirkende

- Wooden Elephant

- Aoife Ní Bhriain Violine

- Hulda Jónsdóttir Violine

- Ian Anderson Viola

- Stefan Hadjiev Violoncello

- Nikolai Matthews Kontrabass

- Gebärdenchor Klingende Hände

- Hannah Baumann Künstlerische Leitung, Regie, Dramaturgie & Text

- Jan Sell Deaf Poet

- Elīna Viļuma-Helling Gesang

- Peyee Chen Gesang

- Patricija Škof Gesang

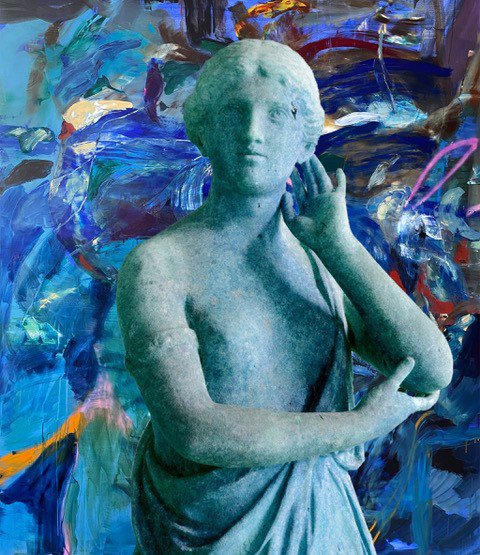

- Söntke Campen Szenografie & Malerei

- Vanessa Rust Kostüm

- Susanne Tod Dramaturgie für Deutsche Gebärdensprache (DGS) und Gebärdenchor

Programm

»Echoes in Limbo«

Begehbares Musiktheater

Im Stück wird Deutsche Gebärdensprache verwendet.

Auf einen Blick

Was erwartet mich?

Wie klingt das?

Noch nicht von allen Songs sind Bearbeitungen von Wooden Elephant veröffentlicht. Hier teilweise auch die Originale:

Einführung in Leichter Sprache

Einführung in Deutscher Gebärdensprache (DGS)

Eine Veranstaltung im Rahmen des »Summer of Change«-Kulturfestivals Bonn

Beschreibung

Strangers passing in the street

By chance, two separate glances meet

And I am you and what I see is me

And do I take you by the hand

And lead you through the land

And help me understand the best I can?

(Pink Floyd: »Echoes«, 1972)

Dramaturgin und Beethovenfest Fellow Hannah Baumann inszeniert die Kreuzkirche Bonn für die Dauer einer musiktheatralen Erzählung als mystische, frei begehbare Landschaft (Szenografie: Söntke Campen). Ausgangspunkt ist der Mythos der Nymphe Echo, die von der Göttin Hera für ihre Geschwätzigkeit bestraft wird. Seitdem existiert sie nur noch im Widerhall fremder Stimmen. Das Publikum ist eingeladen, sich in der klingenden Theaterlandschaft der Kirche selbst zu fragen: Wie bewegen wir uns zwischen anderen? Wie begegnen wir uns selbst in ihnen, und was sehen sie in uns?

Unterschiedliche Orte im Kirchenraum erzählen mit Klang, Gebärden(sprache) und Texten von verschiedensten Gefühlszuständen. Das britische Cross-Genre-Ensemble Wooden Elephant adaptiert dafür Songs von Pink Floyd und Radiohead für Streichinstrumente und Vokalensemble. Der Gebärdenchor Klingende Hände aus Euskirchen führt als griechischer Tragödienchor mit gebärdensprachlichen Performances durch Mythologie, Selbstbetrachtungen und Poesie.

Im Stück kommt Deutsche Gebärdensprache zum Einsatz. Das Konzert ist unbestuhlt.

Eine Produktion des Beethovenfest Bonn

Das Fellowship-Programm wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und die Stadt Bonn

Eine Veranstaltung im Rahmen des Summer of Change-Kulturfestivals, eine Initiative der Bundesstadt Bonn in Kooperation mit der Bundeskunsthalle und rund 30 weiteren Kulturpartner:innen. Weitere Informationen unter: bonn.de/summer-of-change

Herunterladen

Weitere Infos

Magazin

Alle Beiträge

Digitales Programmheft

So 7.9.

20.30 Uhr, Kreuzkirche

Hannah Baumann: Echoes

Mitwirkende

Hannah Baumann Künstlerische Leitung, Regie, Dramaturgie & Text

(Beethovenfest Fellowship)

Jan Sell Deaf Poet

Wooden Elephant

Aoife Ní Bhriain Violine

Hulda Jónsdóttir Violine

Ian Anderson Viola & Komposition

Stefan Hadjiev Violoncello

Nikolai Matthews Kontrabass

Elīna Viļuma-Helling | Peyee Chen | Patricija Škof Gesang

Gebärdenchor Klingende Hände

Susanne Tod Dramaturgie für Deutsche Gebärdensprache und Gebärdenchor

Söntke Campen Szenografie & Malerei

Vanessa Rust Kostüm

Programm

»Echoes in Limbo«

Begehbares Musiktheater

Kompositionen: Ian Anderson, inspiriert von »Echoes«, Pink Floyd und »In Limbo«, Radiohead

Texte: Hannah Baumann, Originaltexte und Anlehnungen an »Metamorphosen«, Ovid (43 v. Chr. bis 17 n. Chr.) sowie an die Songtexte von »Echoes« (1971) und »In Limbo« (2000)

Über den Konzertabend

Konzertdauer: ca. 90 Minuten ohne Pause

Die Vorführung ist unbestuhlt. Wir laden dazu ein, sich während der Veranstaltung frei im Raum zu bewegen. Bitte achtet aufeinander und gewährt gegenseitig freie Sicht.

Am Einlass stehen Kommunikationsassistenzen für Deutsche Gebärdensprache zur Verfügung.

Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.

Eine Produktion des Beethovenfest Bonn

Umfrage nach dem Konzert

Wie hat es Euch gefallen? Nehmt an unserer Umfrage teil!

Das Fellowship-Programm wird gefördert durch

Eine Veranstaltung im Rahmen des »Summer of Change«-Kulturfestivals Bonn

Einleitung (einfache Sprache)

»Willkommen in meinem Limbo«.

Das Stück heißt »Echoes in Limbo«.

Regisseurin Hannah Baumann zeigt das Stück in einer geheimnisvollen Berg·landschaft in einer Kirche.

Es geht um Beziehung, Einsamkeit und Mitgefühl.

Die Geschichte ist eine Collage.

Das heißt: Sie besteht aus verschiedenen Teilen.

Zum Beispiel: Text von Ovid, Musik nach dem Vorbild von Pink Floyd und Radiohead, Gebärden·poesie von Jan Sell und von dem Chor Klingende Hände.

Das Steich·quintett Wooden Elephant spielt eigene Bearbeitungen der Musik von Pink Floyd und Radiohead.

Musik und Gebärden·poesie sind gleich wichtig.

Ausgehend vom Echo-Mythos werden verschiedene Gefühle gezeigt.

Das Publikum kann sich im Raum bewegen.

Und so ganz unterschiedliche Perspektiven bekommen.

Es gibt Bewegung und Begegnung.

Mythos

Echo

Der MythosEcho ist der Name einer Berg·nymphe. Ein Natur·geist aus der griechischen Mythologie, nach der die Natur·erscheinung des Widerhalls benannt ist. Der antike Dichter Ovid hat Echos Geschichte in der Mythen·sammlung »Metamorphosen« beschrieben. Darin ist ihr Schicksal eng mit dem des schönen jungen Mann Narziss verknüpft.

Echos Strafe

Am Anfang ist Echo mehr als nur Klang: Sie ist eine geschwätzige Nymphe, die nie um ein Wort verlegen ist. Ihre größte Gabe sind ihre Erzählungen. Götter·vater Zeus bemerkt diese Eigenschaft und nutzt sie für sich: Oft und gerne vergnügt er sich mit den Nymphen in den Bergen – hinter dem Rücken seiner Frau Hera. Zeus beauftragt Echo damit, Hera abzulenken, damit er ungestört bei den anderen Nymphen sein kann. Echo gehorcht und verwickelt Hera in ein langes Gespräch. Doch Hera bemerkt die Täuschung und bestraft Echo dafür schwer.

Hera nimmt Echo ihre wichtigste Gabe: die eigene Sprache. Von nun an kann Echo kein Gespräch mehr anfangen, sondern nur noch die letzten Worte, die an sie gerichtet werden, wiederholen.

Wiederholen.

Wiederholen.

Echo und Narziss

Echos ganzes Wesen war ihre Sprache. Davon ist fast nichts übrig·geblieben. Verstört zieht sie sich in den Wald zurück. Dort entdeckt sie Narziss, in den sie sich verliebt. Aber wie kann sie ihm jetzt noch ihre Liebe gestehen? »Ist jemand hier?«, ruft Narziss in den Wald. »Hier! Hier!« antwortet Echo. Sehnsüchtig streckt sie die Arme nach ihm aus, aber Narziss weist Echo ab. Er sagt, er wäre lieber gestorben, als mit Echo zusammen zu sein. Sie flieht in eine Höhle in den Bergen und weint mit gebrochenem Herzen. Sie weigert sich zu essen und verkümmert. Ihr Körper versteinert und wird eins mit dem Berg. Nur ihre körperlose Stimme bleibt übrig, die denen antwortet, die dem Felsen zurufen.

Zurufen.

Zurufen.

Als Widerhall begegnet sie uns auch heute noch in der Natur. Sie ist nicht mehr unter den Lebenden, aber dennoch in unserer Welt. Wie mag es ihr wohl gehen? Ihr Zustand kann als ›Limbo‹ beschrieben werden: Ein Schwebe·zustand, zwischen den Welten, auf einer Schwelle, die nicht überschritten wird.

Inszenierung

Echoes in Limbo

Zur Inszenierung»Strangers passing in the street

By chance two separate glances meet

I am you and what I see is me«[»Fremde, die auf der Straße aneinander vorbeigehen

Zufällig treffen sich Blicke

Ich bin du und sehe dich in mir«]– Pink Floyd

Ausgehend vom Echo-Mythos fragt Hannah Baumann: Wie treten wir mit anderen Menschen in Kontakt? »Echoes in Limbo« ist eine künstlerische Einladung zur Begegnung. Der Kirchen·raum wird zu einer begehbaren Landschaft. Szenograf Söntke Campen hat sie als geheimnisvolle Umwelt der Nymphe Echo gestaltet. In ihr gibt es keine klassische Bühne und keine festen Stühle für das Publikum. Stattdessen bewegen sich Künstler:innen und Publikum durch den Raum. Jeder Schritt verändert die Perspektive.

Achtet beim Laufen durch den Raum aufeinander. Damit jede:r gut sehen kann, was passiert.

Die Künste begegnen sich: Musik und Gebärden·poesie treten als gleichberechtigte Kunst·formen auf, die auch improvisatorisch aufeinander reagieren. Keine von ihnen ist eine direkte Übersetzung der anderen, sondern Teile eines gemeinsamen künstlerischen Dialogs.

Jan Sell gebärdet als Deaf Poet nicht nur die Geschichte von Echo. Er setzt auch einzelne poetische Gebärden ein, um im Zusammenspiel mit der Musik bestimmte Stimmungen zu erzeugen. Unterstützt wird er dabei vom Gebärdenchor Klingende Hände. So beschreiben sie Gefühls·zustände und Zusammenhänge, die größer sind als die einzelnen Gebärden.

All diese Elemente fügen sich zu einem begehbaren Musik·theater zusammen, ein künstlerisches und ein soziales Experiment: Wer begegnet wem? Wer hört zu, wer antwortet – und auf welche Weise?

Musik

Echoes in Limbo

Zur MusikMusikalisch stehen die Bearbeitungen von Wooden Elephant im Zentrum. Das Streich·quintett hat sich auf eigene Fassungen von bekannten Popmusik-Alben spezialisiert. Dabei spielen sie wie ein klassisches Ensemble, beziehen aber auch experimentelle Klang·erzeugung ein. Mit ihnen treten drei Sängerinnen als Nymphen auf, die sich frei durch den Raum bewegen – ohne Worte, aber mit Stimm·klang.

»Unser größtes Ziel ist es, etwas zu schaffen, das für sich selbst steht. Wenn man also das Original·album nicht kennt, funktioniert es – als ein zeitgenössisches klassisches Stück.« – Ian Anderson (Wooden Elephant)

Pink Floyd:

»Echoes«Der Song »Echoes« aus dem Jahr 1971 von der Rockband Pink Floyd ist über 20 Minuten lang. Er ist nicht nur einer der längsten, sondern auch einer der experimentellsten Songs der Band. Verzerrte Töne, gemeinsame Improvisationen, unbekannte und sphärische Klänge. Der Text scheint hinter das Klang·experiment zurückzutreten, und ist gleichzeitig doch eng mit ihm verwoben. »Echoes« drückt eine fast spirituelle Welt·anschauung aus. Die Klang·experimente verleihen dieser Geistes·haltung Ausdruck.

Pink Floyd thematisieren in »Echoes« nichts Geringeres als die Verbindung allen Lebens, den Menschen als Teil eines größeren Kosmos, vielleicht als Teil eines göttlichen Plans. Alles Leben strebt nach Wärme und Verbindung, ist Echo einer Ur-Idee. So ist der Mensch mit allen Lebewesen auf der Erde verbunden. Durch uns erklingt das Echo der Schöpfung – und von Zeit zu Zeit spüren wir das in der Begegnung mit anderen Menschen: »Ich bin du, und was ich sehe, bin ich«.

Wooden Elephant nähern sich dieser Atmosphäre mit besonderen Spiel·techniken auf ihren Streich·instrumenten an. Sie benutzen etwa ausgefallene Gegenstände, um damit auf ihren Instrumenten zu klopfen oder zu streichen. So erzeugen sie ungewohnte und neue Klänge. Dabei improvisieren sie auch – wie Pink Floyd im Original. Das erfordert sehr viel Aufmerksamkeit und gutes Hinhören – und Hinschauen, auf Jan Sell und den Gebärden·chor Klingende Hände.

Radiohead:

»In Limbo«Die Nymphe Echo ist in einem Limbo-Zustand: Weder hier noch dort, ewig zwischen den Welten. Ein ähnliches Gefühl verarbeitet Thom Yorke, Sänger der Band Radiohead, in dem Song »In Limbo« aus dem Album »Kid A« aus dem Jahr 2000.

Thom Yorke war zuvor lange auf Tour: Laute Musik, jubelnde Fans, ständig im Rampen·licht. Er vermisst echte Begegnung, Zuneigung, Resonanz. Doch das Tour-Leben überrollt ihn mit immer neuen Eindrücken. Gleichzeitig muss er immer weiter funktionieren. Die Belastung ist so groß, dass er schließlich in eine Depression stürzt. Die ewig andauernde Tour fühlt sich an wie ein »Limbo«. Es geht immer weiter. Irgendwie … Aber an seinem hoffnungs·losen Zustand ist keine Veränderung erkennbar.

Aus dem Song spricht ein tiefes Gefühl von Isolation und Sehnsucht nach Verstanden·werden. »In Limbo« klingt zart und desorientiert. Das Lied spiegelt gleichzeitig ein selbst·zentriertes Leben, wie es Narziss führte – und die Situation von Echo. Auf der Bühne ist Thom Yorke beides: Held und Projektions·fläche für die Träume seines Publikums.

Interview Hannah Baumann

Regisseurin & Dramaturgin Hannah Baumann

im Interview

1. Warum Echo?

Warum hast Du den Mythos von Echo für das Projekt ausgewählt?

Hannah Baumann: Ich bin schon immer »ultra«-fasziniert von der griechischen Mythologie und der Art und Weise, Umwelt und Lebenszusammenhänge in unglaublich poetischen Erzählungen und Naturbildern darzustellen.

Der Echo-Mythos treibt mich schon länger um.* Echo, die sich in Narziss verliebt und nur im Widerhall dieses Narzissten übrigbleibt. Die von ihm verstoßen wird und daran zugrunde geht. Da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte: Echo als musikalisches Phänomen, als Naturphänomen, aber auch in Bezug zum Weltgeschehen. Psychologisch ist Echo (man könnte sagen: der Echoismus) der Gegenpart zum Narzissmus. In einer tendenziell despotisch geführten Welt habe ich mich gefragt: Wo sind die ganzen Echoisten? Ab wann bringt man seine eigene Stimme, seinen eigenen Verstand zu Gehör? Ebenso bewegt mich das Versteinerungsmotiv. Ab wann fühlt man sich ohnmächtig? Ab wann setzt man seine eigene Stimme nicht mehr ein?

* Hannah widmete u. a. ihr Stipendium der TONALi Bühnenakademie zur künstlerischen Erforschung des Stoffs.

2. Begehbares Musiktheater

Du nennst den Abend ein »begehbares Musiktheater«. Warum nicht Konzert oder Theater?

Für meine Arbeiten suche ich immer nach einem ästhetischen Erleben, in dem sich die Erzählung in allen gewählten Mitteln wiederfindet. Bei Konzerten fehlt mir häufig der konkret erzählte Inhalt, im Sprechtheater empfinde ich oft einen harten Bruch zwischen Sprache und Musik, insbesondere zwischen intellektueller und emotionaler Ebene. Ich suche nach einem zeitgenössischen Musiktheater, in dem Erzählung, Text und Musik ineinandergreifen.

Als ich das erste Mal mit Gebärdensprache und Gebärdenpoesie in Kontakt gekommen bin, habe ich eine unglaublich poetische Ausdrucksform erlebt, in der Sprache durch den körperlichen Ausdruck zu visuellen Bildern wird und die viel zu selten auf der Bühne sichtbar ist.

3. Raumkonzept

War Dir von Anfang an klar, dass Du ein begehbares Musiktheater machen willst, oder ist das erst gewachsen?

Söntke Campen ist kein klassischer Bühnenbildner, sondern Maler. So sind wir relativ schnell zu einer Art begehbaren Landschaft gekommen, statt einer reinen Bühnengestaltung. Wie sich ein Publikum darin verhält, ist auch ein soziales Experiment, eine Unbekannte. Das ist aber ganz bewusst, weil es in diesem Stück um die Begegnung mit sich selbst und anderen geht.

4. Collage, Begegnung

Es geht also um zwischenmenschliche Begegnungen. Mit welchen Mitteln möchtest Du das ermöglichen?

Ein wichtiges Stichwort ist Collage. Zum Beispiel in der Verbindung aus den Stoffbahnen unseres Bühnenbilds mit der starren Architektur des Kirchenraums. Auch die Texte sind eher assoziativ, bildlich, was stark von der Gebärdensprache beeinflusst ist. Und wir collagieren natürlich Musik. Es soll keine klassische lineare Erzählung sein, sondern eher einzelne Situationen schaffen.

Ich finde es immer spannend, wenn das Publikum die Situation mitformt. Das ist ganz übergeordnet immer mein Ziel: Begegnungsräume zu eröffnen. Auch für Menschen, die sich im Alltag vielleicht nicht begegnen, in diesem Fall gehörlose und hörende Menschen.

5. Wandelkonzert

Ein experimenteller Musiktheaterraum ohne Stühle und ohne feste Plätze. Kann es auch stören, wenn sich das Publikum durch den Raum bewegt?

Ich denke, dass das gelingt, auch wenn es natürlich mal stören kann. In unserer Vielheit bedeutet es aber, sich gegenseitig auszuhalten, weil wir diesen Raum teilen. Ich mag es, wenn das Publikum keine anonyme Masse bleibt, sondern zu einem Teil des Geschehens wird. Wenn die Menschen sich bewusst werden, wie sie mit ihrer bloßen Raumpräsenz das Geschehen mitgestalten, kann etwas sehr Kraftvolles entstehen, insbesondere in der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit anderen gegenüber.

6. Musikauswahl

Wie ist die Musikauswahl entstanden? Wie setzt Du die Songs »Echoes« und »In Limbo« in Beziehung?

Ian Anderson von Wooden Elephant hat »Echoes« von Pink Floyd als Auftragswerk für dieses Musiktheater verarbeitet. Dann ist noch »In Limbo« von Radiohead dazugekommen, das Ian für ein früheres Album des Quintetts arrangiert hatte. Die Auswahl passt zum Thema unseres Stücks. Außerdem macht die Klangsprache ganz konkrete Zustände erfahrbar. Wir erzählen die Geschichte von Echo nicht nach, sondern wir laden ein in ihre Landschaft, ihr Limbo, zu einer Vor- und Nacherzählung ihrer Zustände als Echo in der Welt.

Limbo ist für mich ein Zustand des Übergangs und eines Dazwischen. Der mystische Bühnenraum, in dem sich das Publikum wiederfindet, soll das Limbo von Echo darstellen. Darin behandeln wir emotionale Zwischenzustände: Von Wut nach Trauer, von Freude nach Trostlosigkeit, von Ohnmacht in die Euphorie oder vom Stillstand in die Bewegung. Der Titel unseres Stücks »Echoes in Limbo« verbindet die Ideen beider Songs.

Meine Überzeugung ist: Die wirkliche Kunst besteht häufig im Dazwischen, dem Mystischen. Im Zusammenspiel von verschiedenen Sinneseindrücken. Ich versuche also vielleicht eine Art künstlerisches Limbo zu erschaffen.

Interview Jan Sell

Deaf Poet Jan Sell

im Interview

1. DGS vs. Poesie

Was bedeutet es für Dich, Deaf Poet zu sein? Wie unterscheidet sich Gebärdenpoesie von alltäglicher Deutscher Gebärdensprache (DGS)?

Jan Sell: Es gibt riesige Unterschiede. Poesie ist eine Kunstform, eine Form von Lyrik. In Konzerten gibt es oft keinen Text in geschriebener Sprache. Gebärdenpoesie bietet die Möglichkeit, den Klang poetisch in Gebärden zu formulieren.

2. Musik hören als tauber Mensch

Wie hast Du als tauber Mensch einen Zugang zu Musik? Wie nimmst Du sie wahr?

Es gibt verschiedene Lösungen. Früher war ich gar nicht so sehr auf die Musik selbst fokussiert. Ich habe eher auswendig gelernt und sehr genau hingeschaut, wann ich dran war.

Bei einem Projekt mit der Kammerakademie Potsdam habe ich zum ersten Mal einen Fühl-Gürtel (»Feelbelt«) ausprobiert. Das ist ein Gürtel, der Schallwellen in Vibrationen umwandelt. Seitdem habe ich viel damit trainiert. Das funktioniert wahnsinnig gut. So muss ich nicht mehr auf die Musiker:innen schauen, sondern kann mich auch wegdrehen.

3. Gebärdenpoesie und Musik

Wie gebärdest Du poetisch zu Musik?

Musik besteht aus verschiedenen Klängen, zum Beispiel mit unterschiedlichen Instrumenten. Ich kann aber nicht darstellen: »Jetzt hören wir Bratsche, jetzt hören wir Cello«. Dazu habe ich kein Bild. Ich musste lange in mir graben und suchen, um eine Visualität dafür zu finden. Zum Beispiel kann ich darstellen, wie weit etwas entfernt ist. Oder wie intensiv es wird und dann wieder abschwillt. Da muss ich mich ganz neu einfinden und herantasten. Das hat alles gar nichts mit dem Alltag zu tun. Musik ist nicht übersetzbar oder dolmetschbar.

4. Gebärdenpoesie im Limbo

Welche Rolle spielt die Musik in Deinem Prozess?

Für mich spielt die Musik eine große Rolle. Sie gibt vieles vor: Wie lange habe ich Zeit für eine Darstellung? Wie sind Tempo, Rhythmus und Takt? Bei einem Musiktheater wie diesem gibt es auch Texte und einen Ablauf. Aber ohne die Live-Musik geht das für mich nicht, das ist wirklich ein echtes Zusammenspiel. Ich befinde mich quasi auch im Limbo, weil ich zwischen den Bereichen bin und alles miteinander verbinden möchte (lacht).

5. »Empathie« als Beispiel für den poetischen Einsatz einer Gebärde

Die Gebärde für Empathie ist sehr wichtig in dem Stück. Was willst Du mit dieser Gebärde als poetisches Mittel ausdrücken, was über das Wort »Empathie« hinausgeht?

Die Hintergrundgeschichte ist ja: Echo wurde von der Göttin Hera bestraft. Sie ist versteinert und wurde zu einem Berg. Dieser Berg trauert um seine verlorene Liebe und sein verlorenes Leben. Wir nehmen Berge allgemein vielleicht als schön wahr, oder einfach als Teil unserer Umwelt. Aber diese andere Perspektive einzunehmen, fand ich sehr spannend. Im Text des Mythos werden Flüsse beschrieben, die aus den Tränen des Bergs entstehen. Der Berg ›weint‹ sozusagen. Das stellen wir dar. Der Chor zeigt den weinenden Berg und ich die Flüsse, die sich aus seinen Tränen entwickeln. Über dieses Bild fühlen wir uns mit dem Berg emotional verbunden. Man kann natürlich nicht mit dem Berg kommunizieren, aber man kann empathisch sein und sich einfühlen.

6. Kommunikation ist Leben

Was bedeutet dieses Bild auf einer zwischenmenschlichen Ebene?

Kommunikation bedeutet, im Fluss zu sein. Ohne Kommunikation lebt man nicht mehr. Aber Echo ist zu Stein geworden. Wenn wir das auf die Menschen übertragen: Durch Kommunikation schaffen wir es, in Bewegung zu bleiben, uns zu begegnen und zu helfen. Ohne Stimme – oder ohne Gebärden in meinem Fall – werden auch wir wie Steine.

Glossar

Was bedeutet das?

GlossarCollage

Eine Collage (gesprochen: Kollasche) ist ein Kunst·werk. Es ist aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Das können Bilder, Texte, Klänge oder Bewegungen sein. Alles wird neu kombiniert. So entsteht etwas Eigenes. Manchmal bunt, manchmal widersprüchlich, oft überraschend.

Deaf Poet

»Deaf Poet« (gesprochen: Deff Poett) ist Englisch und heißt: tauber Dichter. Ein Deaf Poet erschafft Poesie auf der Grundlage von Gebärdensprachen. Jan Sell ist Deaf Poet.

Echo

Ein Echo ist ein Geräusch, das zurückkommt. Wenn man laut in einen leeren Raum ruft, hört man den eigenen Ruf noch einmal. Echo ist aber auch ein Name für eine Figur aus der griechischen Mythologie: Eine Nymphe, die nur wiederholen kann, was andere sagen.

Feelbelt

Feelbelt (gesprochen: Vielbelt) ist Englisch. Das heißt: Fühl-Gürtel. Er überträgt Vibrationen. So kann ein Deaf Poet Musik als Vibration wahrnehmen. Jan Sell verwendet in seiner musikalischen Arbeit einen Feelbelt.

Gebärden·(sprach)·poesie

Gebärden·(sprach)·poesie ist eine rein visuelle Kunstform. Sie ist von tauben Künstler:innen entwickelt worden. Sie basiert auf Gebärden·sprachen. Dabei nutzt sie Mittel wie zum Beispiel Handformen, Mimik und Körperbewegungen auf individuelle Weise. Mit ihr werden künstlerisch Gefühle oder Gedanken ausgedrückt und poetische Bilder geschaffen.

Limbo

»Limbo« ist ein Wort aus dem Lateinischen. Es bedeutet: Schwebe·zustand, weder hier noch dort zu sein. In der Religion ist Limbo ein Ort zwischen Himmel und Hölle. In der Pop·kultur ist es ein Gefühl, irgendwo festzustecken – zwischen Zuständen, ohne Klarheit.

Metamorphosen

Metamorphosen ist Griechisch. Das bedeutet: Verwandlungen. Es ist der Titel eines Buchs von Ovid. In dem Buch steht der Mythos von Echo.

Mythos

Ein Mythos (gesprochen: Mühtoss) ist eine sehr alte Geschichte. Viele Menschen haben sie über Jahrhunderte erzählt. Ein Mythos erklärt zum Beispiel, wie die Welt entstanden ist. Oder warum es bestimmte Natur·phänomene gibt. Oft kommen darin Götter, magische Wesen oder besondere Helden vor.

Narziss

Narziss ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Er ist sehr schön und hat sich in sein eigenes Spiegel·bild verliebt. Seitdem nimmt er niemanden mehr wahr. Er sieht sich nur selbst. Heute sagt man auch: »narzisstisch«, wenn jemand nur sich selbst wichtig findet.

Nymphe

Eine Nymphe (gesprochen: Nümpfe) ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Nymphen sind weibliche Natur·geister. Sie leben zum Beispiel im Wasser, in Bäumen oder in Bergen. Sie sind oft schön, anmutig und eng mit der Natur verbunden. Echo ist eine Berg·nymphe.

Ovid

Ovid ist der Name eines Dichters. Er hat vor langer Zeit gelebt. Er ist einer der wichtigsten römischen Dichter. Ovid hat Mythen aufgeschrieben. Auch den Mythos von Echo und Narziss.

Pink Floyd

Pink Floyd (gesprochen: Pink Floid) ist eine der erfolgreichsten Rock-Bands. Die Band wurde 1965 gegründet. Besonders erfolgreich ist das Album »The Dark Side Of The Moon« (gesprochen: De Dark Said Off De Muhn). Ihre Texte behandeln oft soziale und politische Themen. Die Musik ist experimentell. Pink Floyd hat das Lied »Echoes« geschrieben. Das Lied wird im Konzert gespielt.

Radiohead

Radiohead (gesprochen: Reidio Hed) ist eine Band aus Großbritannien. Sie gibt es seit den 1980er-Jahren. Sie gelten als Wegbereiter für eine Musik·richtung, die »Alternative Rock« heißt. Sie haben ein Lied namens »In Limbo« geschrieben. Das Lied wird im Konzert gespielt.

Streichquintett

Ein Streich·quintett ist eine Musik·gruppe mit fünf Streich·instrumenten. Wooden Elephant ist der Name eines Streich·quintetts. Das ist englisch für »Elefant aus Holz« und wird so gesprochen: Wudden Ellifännt. Hier spielen zwei Geigen, eine Bratsche, ein Cello und ein Kontrabass. Das sind Instrumente, die ähnlich klingen, aber verschiedene Rollen einnehmen. Die Geigen spielen oft die Haupt·stimmen. Der Kontrabass bildet oft den Hintergrund oder das Fundament.

Tragödien·chor

In alten griechischen Theater·stücken gab es einen Chor. Er kommentierte das Geschehen auf der Bühne. Oft war das eine Gruppe von Menschen, die zusammen gesprochen oder gesungen haben. Der Chor war wie eine Stimme des Publikums auf der Bühne. Im heute gezeigten Musik·theater ist der Gebärden·chor eine Art Tragödien·chor.

Texte: David Eckmann

Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises

MÄZEN

Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)

PLATIN

Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)

Godesberg Gastronomie & Event GmbH

Olaf Wegner (Bad Honnef)

Wohnbau GmbH (Bonn)

GOLD

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)

Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)

Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)

Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)

SILBER

Bernd Böcking (Wachtberg)

Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)

Dr. Helga Hauck (Wachtberg)

Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)

Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)

AUF EMPFEHLUNG unserer Mäzene Arndt und Helmut Andreas Hartwig

Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama

BRONZE

Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Silke und Andreas Tiggemann (Alfter) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)

Biografien

Hannah Baumann, Künstlerische Leitung

Hannah Baumann ist Musikerin, Dramaturgin, Autorin und Vermittlerin. Als Oboistin steht sie auf der Bühne, ebenso wie sie diese als Dramaturgin und Vermittlerin initiiert und inszeniert: Musik und Szene sind für sie Mittel zur zwischen·menschlichen Begegnung. Ihre Bühnen·formate erzählen durch Klang, Sprache und Teilhabe von menschlichen Alltäglichkeiten und den großen Allgemein·gültigkeiten. Hannah ist Mitbegründerin des mehrfach ausgezeichneten Kollektivs Godot Komplex, das ästhetisch-vermittelnde und partizipative Erfahrungs·räume gestaltet. Arbeiten entstanden u. a. für das Wiener Konzerthaus, das Mozartfest Würzburg und das HIDALGO-Festival.

Oboe studierte sie an den Musik·hochschulen in Rostock, Weimar und dem Conservatoire national supérieur de Musique et Danse Lyon. Heute spielt sie in großen Sinfonie·orchestern wie dem ORF Radio·sinfonie·orchester, bei Festivals wie dem Rheingau Musik·festival und Wien Modern oder kammermusikalisch beim Podium Esslingen. Sie schreibt sowohl für die Bühne als auch wissenschaftlich, ihre Texte wurden u. a. im International Journal of Music Mediation und dem Klangakt Magazin publiziert.

Im Rahmen ihres Fellowships beim Beethovenfest 2025 inszeniert sie »Echoes in Limbo«, das hier zum ersten Mal aufgeführt wird.

Jan Sell Deaf, Poet

Jan Sell ist ein vielseitiger Künstler und staatlich geprüfter Taub-Gebärdensprach·dolmetscher. Auf der Bühne überzeugt er als Schauspieler, Moderator und Gebärdensprach·poet. Mit seiner Präsenz, Kreativität und seinem feinen Gespür für Sprache begeistert er hörende wie gehörlose Menschen gleichermaßen.

Er arbeitet regelmäßig mit renommierten Ensembles wie der Kammerakademie Potsdam und dem Rundfunk-Sinfonie·orchester Berlin. Bei den Aufführungen von Hannah Baumanns neuem Stück »Echoes in Limbo« ist er erstmals beim Beethovenfest Bonn auf der Bühne der Kreuzkirche zu erleben.

Elīna Viļuma-Helling, Gesang

Elīna Viļuma-Helling ist eine Sängerin aus Lettland, die im Januar 2024 ihr Solo·debüt im Wiener Konzert·haus mit dem Klang·forum Wien unter Dirigent und Komponist Beat Furrer hatte. Im April 2025 war sie im Opern·haus Zürich bei Furrers Uraufführung »Das grosse Feuer« besetzt.

Nachdem sie die Dom·chor·schule in Riga absolvierte, zog sie nach Graz, wo sie Jazz-Gesang und Komposition studierte. Während ihres Studiums entwickelte sie eine große Liebe für zeitgenössische Musik, in der sie sich ebenso zu Hause fühlt wie in der Improvisation.

Seit 2018 ist sie Sopranistin bei Cantando Admont, einem Vokal·ensemble für Alte und Neue Musik aus Wien. Mit diesem Ensemble gastierte sie u. a. bei den Salzburger Fest·spielen, Zeit·räume Basel, Musik·festival Bern und bei der Münchener Biennale. Engagements führten sie ans Teatro Colon in Buenos Aires, ans Onassis Zentrum Athen, ans Teatro Sao Luiz in Lissabon, ans Concertgebouw Amsterdam und an die Deutsche Oper Berlin.

Peyee Chen, Gesang

Die Sopranistin Peyee Chen ist eine echte Omnivore, wenn es um Musik geht. Sie singt Monteverdi mit Laute und Bass·gambe ebenso gerne wie Bernhard Lang mit Elektronik und E-Bass. Darüber hinaus interessiert sie sich für Vokal- und Kontakt·improvisation, selbstgebaute elektronische Instrumente sowie Installations- und Performance·kunst.

Als Solistin trat sie in der Philharmonie de Paris, der Kölner Philharmonie, dem Pierre Boulez Saal und dem Konzert·haus Berlin auf. Festival·einladungen führten sie zum Huddersfield Contemporary Music Festival, zum Lucerne Festival, zum Adelaide Festival, zum Copenhagen Opera Festival, zum Spitalfields Festival, zum Big Ears Festival, zur Münchner Biennale und zur Cadogan Hall.

Zahlreiche Komponist:innen haben sie mit der Uraufführung neuer Werke betraut, etwa Laura Bowler, Jürg Frey, Aureliano Cattaneo, Januibe Tejera und Ann Cleare. Begleitet wurde sie dabei von Ensembles wie dem Ensemble intercontemporain, dem Ensemble Musik·fabrik, dem Klang·forum Wien, dem Quatuor Bozzini, dem Ensemble Proton Bern, dem Konzerthaus·orchester Berlin, dem Lucerne Festival Academy Orchestra, dem Goeyvaerts Trio, Novoflot und Nico and the Navigators.

Patricija Škof, Gesang

Patricija Škof ist eine slowenische Sängerin, die derzeit in Basel lebt. Sie hat kürzlich ihren Master in Jazz·performance am Jazz·Campus der Musik·hochschule Basel abgeschlossen und setzt nun ihr Studium der Jazz·pädagogik an derselben Einrichtung fort. In den letzten Jahren hatte sie die Gelegenheit, mit renommierten zeitgenössischen Jazz·künstler:innen wie Lionel Loueke, Ambrose Akinmusire, Lisette Spinnler, Guillermo Klein, Ben Wendel, Anat Cohen und Sullivan Fortner zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen.

Patricija Škof ist Preis·trägerin mehrerer Auszeichnungen, darunter der 44. DownBeat Student Music Award (2021) sowie der dritte Preis bei Jazzon 2024, eine Auszeichnung für die beste slowenische Jazz·komposition. Sie war außerdem Finalistin beim 1. Gábor Winand International Jazz Singing Competition (2022) und beim Slowenischen Chanson Festival (2023). Sie war Teil von renommierten Projekten wie der Elb·philharmonie Jazz Academy und spielte im Bundes·jazz·orchester sowie im JM Jazz World Orchestra.

Als aktive Musikerin und Band·leaderin leitet Patricija mehrere Musik·projekte, darunter ihr Trio birds of unknown. Im Jahr 2022 veröffentlichte das Trio sein Debüt·album »Gently Sailing«. Ende 2024 veröffentlichte sie ihr Solo·album »Exploration Of My Own Voices«.

Wooden Elephant

Wooden Elephant ist ein zeitgenössisches klassisches Streich·quintett, das ikonische Alben der populären und elektronischen Musik neu interpretiert und sie in ihrer Gesamtheit als vollständig akustische, zeitgenössische klassische Konzert·werke präsentiert.

Der Bratschist und Komponist von Wooden Elephant Ian Anderson wurde für die Arrangements durch seine Projekte beim London Contemporary Orchestra (LCO) inspiriert, in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen der Band Radiohead Jonny Greenwood. Im Zentrum stehen dabei Experimente mit Techniken zur Klang·erzeugung auf den Streich·instrumenten, wobei auch ungewöhnliche Gegenstände wie Plektren und Pacay-Rasseln zum Einsatz kommen.

In Zusammenarbeit mit dem experimentellen, genreübergreifenden PODIUM Festival Esslingen hat Wooden Elephant eine Serie von drei Alben fertiggestellt: Björks »Homogenic« (2017), Radioheads »Kid A« (2018) und Beyoncés »Lemonade« (2019). Wooden Elephant haben ihre Alben in Konzert·häusern und auf Festivals wie dem Berliner Konzert·haus, dem Days Off Festival der Philharmonie de Paris, dem London Jazz Festival, dem Schleswig-Holstein Musik Festival und dem Beethovenfest Bonn aufgeführt.

Ihr neuestes Projekt ist eine akustische Konzert·version des gewaltigen Doppel·albums »Drukqs« von Aphex Twin in Zusammen·arbeit mit dem Spezialisten für präpariertes Klavier Mathias Halvorsen.

Gebärden·chor Klingende Hände

Der Gebärden·chor Klingende Hände wurde 2013 als musikalisch-ökumenisches Projekt der Hör·behinderten·seelsorge im Kreis·dekanat Euskirchen gegründet. Chor·leiterin war zu Beginn die Musik·therapeutin Anita Wagener. 2019 übernahm Eva Lebertz die Position, seit 2023 ist Ursel Keienburg musikalische Leiterin. Der Gebärden·chor finanziert sich mithilfe von Projekt·förderungen, Stiftungs·geldern sowie Spenden.

Rund 25 Sänger:innen – darunter 8 gehörlose Chor·mitglieder – treffen sich im 14-tägigen Rhythmus für Proben in der evangelischen Kirchen·gemeinde Euskirchen. Unterstützt wird die Arbeit von Gebärdensprach·dolmetscherin Claudia Dubbelfeld. Der Chor trat unter anderem bei der Landes·garten·schau in Zülpich, bei den Kloster·lichtern Euskirchen oder beim Ökumenischen Stadt·kirchen·fest in Euskirchen auf.

Im vergangenen Jahr debütierte der Gebärden·chor Klingende Hände beim Beethovenfest Bonn in einem Auftakt·konzert auf dem Münster·platz zusammen mit den Bundes·jugend·orchester und Mitgliedern des japanischen Gebärden·chors White Hands Chorus Nippon.

Susanne Tod, Dramaturgie für Deutsche Gebärden·sprache und Gebärden·chor

Susanne Tod schloss zunächst ein Studium der Sozial·pädagogik mit Schwerpunkt Theater·pädagogik ab, bevor sie nach mehrjähriger Berufs·praxis Gebärden·sprachen, Neuere Deutsche Literatur und Deutsche Sprache an der Universität Hamburg studierte. Sie arbeitet als Access Dramaturgin, Theater·pädagogin und Regisseurin in Projekten mit dem Schwerpunkt Inklusion/Diversität. Dabei liegt ihr Fokus auf Produktionen, in denen in Deutscher Gebärden·sprache (DGS) oder bilingual in Laut- und Gebärden·sprache inszeniert wird. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist Audio·deskription.

Als Theater·pädagogin arbeitet sie in der kulturellen Bildung eng mit Bildungs·zentren Hören und Kommunikation (Elbschule Hamburg, Münsterlandschule Münster) und verschiedenen Kultur·institutionen (u. a. Altonaer Museum, Junges Schauspiel·haus, HausDrei) zusammen. Von 2017–2022 war sie als Projekt·leitung im Stadt·teil- & Kultur·zentrum Motte für die kulturellen Bildungs·projekte »Blickwinkel« und »Geschichten stärken« tätig.

Von 2012–2022 initiierte und leitete sie mit Eyk Kauly am Ernst Deutsch Theater (Hamburg) den Jugend·club TheaterPlus. 2018 führte sie Regie bei »Und wir flogen tausend Jahre« und erhielt dafür 2019 den Hamburger Kinder·theater·preis. Sie arbeitet regelmäßig als Access Dramaturgin auf Kampnagel in Hamburg, u. a. für »Die Wellen« und »Die Insel« ([in]operabilities, Februar und November 2024).

Söntke Campen, Szenografie & Malerei

Söntke Campen studierte nach einer Ausbildung zum Grafiker Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg mit dem Schwerpunkt der Malerei bei Prof. Christian Hahn und Prof. Henning Kles. Anschließend zog er nach Leipzig, wo er das Künstler·kollektiv Horror Vacuii gründete und seit 2020 etwa 25 Ausstellungen kuratierte.

2020 erhielt er den Bargheer Förderpreis, das Stipendium der Bargheer-Stiftung sowie eine umfangreiche Ausstellung im Bargheer-Museum Hamburg. Im Jahr 2022 erhielt er den Elyssee-Preis für junge Malerei in Nord·deutschland. Das Dresdner Residenz·schloss, die A. R. Penck-Kunst·halle und die Galerie Holger John veranstalteten im Juni 2023 die bisher größte Werk·schau des Künstlers.

Vanessa Rust, Kostüm

Vanessa Rust wuchs in Hamburg auf und erhielt dort 2013 ihren Abschluss im Fach·bereich Mode- und Textil·management an der Akademie JAK. Von 2014 bis 2017 war sie Kostüm·assistentin am Schauspiel Dortmund. Hier folgten erste eigene Arbeiten für sputnics Live-Animations-Performance, und für die Regisseure Gordon Kämmerer und Jan Friedrich.

Kostümbild-Arbeiten entstanden am Theater an der Wien und am Volks·theater Wien (Regie: Jan Friedrich, Kai Voges), am Schauspiel·haus Bochum (Regie: Nora Schlocker), und am Opern·haus Magdeburg (Regie: Ilaria Linzanzo).

Eine enge Zusammenarbeit verbindet Vanessa Rust mit der Regisseurin Claudia Bauer, für deren Inszenierungen an mehreren Schauspiel- und Opern·häusern sie das Kostüm·bild entwarf. 2019 und 2020 wurden zwei gemeinsame Inszenierungen zum Theater·treffen in Berlin eingeladen: »Tartuffe oder Das Schwein der Weisen« (Theater Basel) und »Süßer Vogel Jugend« (Schauspiel Leipzig). Für »Tartuffe« erhielt Vanessa Rust die Auszeichnung für das beste Kostüm·bild 2019 von der Fachzeit·schrift »Theater heute«.

Konzerttipps

Mehr Musiktheater

im BeethovenfestAwareness

Awareness

Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respekt·vollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.

Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.

Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).

Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontakt·möglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.

Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirm·herrschaft des Minister·präsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.

Programmheft·redaktion:

Sarah Avischag Müller

Julia Grabe

Die Texte von David Eckmann sind Original·beiträge für dieses Programmheft.