Veriko Tchumburidze Violine

Anastasia Kobekina Violoncello

(Beethovenfest Residenz)

Alexey Botvinov Klavier

3.9.– 3.10. 2026

Veriko Tchumburidze Violine

Anastasia Kobekina Violoncello

(Beethovenfest Residenz)

Alexey Botvinov Klavier

Valentin Silvestrov (*1937)

»Moments of Memory – V«. Klaviertrio in sieben Sätzen (Deutsche Erstaufführung)

Sergei Rachmaninow (1873–1943)

»Trio élégiaque« Nr. 1 g-Moll

Antonín Dvořák (1841–1904)

Klaviertrio Nr. 4 e-Moll op. 90 »Dumky-Trio«

I. Lento maestoso – Allegro quasi doppio movimento (attaca)

II. Poco Adagio – Vivace non troppo (attaca)

III. Andante – Vivace non troppo

IV. Andante moderato – Allegretto scherzando – Meno mosso

V. Allegro

VI. Lento maestoso – Vivace

Konzertdauer ca. 70 Minuten ohne Pause

Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.

Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.

Drei Trios, drei ausgesprochen unterschiedliche Herangehensweisen an die Gattung und drei Musiker:innen, die diese Musik mit viel Ausdruck zelebrieren.

Von einem eindrucksvollen Frühwerk des jungen Sergei Rachmaninow, das schon erahnen lässt, wohin ihn sein Weg später führen würde, über das formal ungewöhnliche und folkloristisch geprägte »Dumky-Trio« Antonín Dvořáks hin zur deutschen Erstaufführung des Valentin Silvestrov-Trios »Moments of Memory – V«, das ausdrücklich nicht nur die Klänge, sondern auch die Nicht-Klänge (also die Stille) in den Fokus setzt.

Lassen Sie sich für eine Stunde in musikalische Sphären mitnehmen, in denen man den Raum vergessen und die Zeit vernachlässigen kann. Drei Ausnahmekünstler:innen atmen gemeinsam mit Ihnen durch.

An Konservatorien lernen Musiker:innen bereits ab dem ersten Semester das gemeinsame Spielen in Ensembles. Ungeachtet der solistischen Brillanz der Beteiligten stellt die Kommunikation untereinander eine ganz eigene Herausforderung dar. Suchen Sie sich Ihre Analogie gerne selbst aus: Das Musikmachen im Ensemble wurde schon verglichen mit Fußballmannschaften oder mit der Teamarbeit der Apollo 11-Mission. Kammermusik braucht intensive Zusammenarbeit und einwandfreie Verständigung.

Das Klaviertrio gilt in der Musik sicherlich als eine der am längsten etablierten Formen des Miteinanders abseits des Orchesters. Die ersten Werke, die Ludwig van Beethovens mit Opusnummern veröffentlichte, sind drei Klaviertrios. Diese Trios bedeuteten für den jungen Beethoven im Jahr 1795 einen wichtigen Meilenstein für das Selbstvertrauen in sein kompositorisches Können. Er nahm die Neuerungen der Gattung von Haydn und Mozart auf und trug entscheidend zur weiteren Entwicklung des Klaviertrios im 19. Jahrhundert bei.

Aufstrebende Komponist:innen nach Beethoven mussten sich mit dessen innovativen Werken messen. Die ganz großen unter ihnen tun das jedoch immer mit ihrer eigenen Handschrift. Zweifelsohne ist das bei allen drei Stücken des heutigen Programms der Fall.

»Moments of Memory – V«. Klaviertrio in sieben Sätzen

Komponiert: 2024

Uraufgeführt: 16.6.2025, Istanbul, mit V. Tchumburidze, A. Kobekina und A. Botvinov

Beauftragt: Istanbul Music Festival, Wonderfeel Festival, Walden Festival, Off The Beaten Path Festival, Beethovenfest Bonn und Odessa Classics

Während die anderen beiden Trios des Programms ihre Uraufführung innerhalb weniger Monate in den Jahren 1891/92 hatten, wurde Valentin Silvestrovs »Moments of Memory – V« erst diesen Sommer in Istanbul von den Künstler:innen um Anastasia Kobekina zum ersten Mal auf der Bühne präsentiert.

»Die Musik des Zyklus ›Moments of Memory‹ besteht aus einer Kette von Momenten, wobei ein Moment einen Anfang, aber kein Ende hat. Er bricht nicht ab, sondern lauscht aufmerksam und wartet auf eine Fortsetzung, die sich in der Unendlichkeit verliert. So entsteht eine neue Form der Dauer: Durch die offenen Türen der Erwartung tritt ein anderer Moment ein. Alles folgt dem Prinzip der Scheherazade aus ›Tausendundeine Nacht‹. Musiker:innen und Publikum sind eingeladen, nicht nur zuzuhören, sondern aufmerksam zu sein – nicht nur auf den Klang, sondern auch auf die Stille zwischen den Klängen.«

Der Komponist über sein neues Klaviertrio

Ähnlich wie Dvořák und Rachmaninow erlangte auch Silvestrov nach frühen Erfolgen in seiner Heimat große Anerkennung in Westeuropa und den USA und gilt heute als einer der bekanntesten ukrainischen Komponist:innen. Geboren in Kyjiw, studierte er dort am Konservatorium. Er entzog sich von Beginn an einer präzisen stilistischen Einordnung – sein Werk ist schlicht zu komplex und vielseitig, um es einer Strömung oder Schule zuzuschreiben.

Der Pianist des heutigen Konzerts Alexey Botvinov, der mit Silvestrov seit vielen Jahren eng zusammenarbeitet, schätzt sich glücklich, »ein Genie persönlich zu kennen«. Nachdem das 20. Jahrhundert sowohl wortwörtlich als auch metaphorisch ein sehr lautes war, setzen sich Silvestrovs Kompositionen im 21. Jahrhundert mit der Idee eines ruhigen, friedvollen Lebens auseinander. Darin liege auch das Ende des Trios begründet, das nicht mit Fanfaren sondern einem musikalischen »lautlosen Seufzer« endet.

»Trio élégiaque« Nr. 1 g-Moll

Komponiert: 1892

Uraufgeführt: 2.11.1892, Moskau, mit David Kreyn, Anatoly Brandukov und Rachmaninow selbst am Klavier

Wie komponiert man mit 18 Jahren ein solches Werk wie das »Trio élégiaque«? Diese Frage wird wohl beim Zuhören auftauchen. Sicherlich war sein Vorbild Tschaikowsky ein naheliegender wie ambitionierter Referenzpunkt für den jungen Pianisten Sergei Rachmaninow. Das Motiv, das im Klavier zu Beginn des Trios auftritt, erinnert an den fulminanten Auftakt von Tschaikowskys erstem Klavierkonzert, wo es in den Hörnern – wenn auch umgekehrt – zu hören ist. Aber auch Rachmaninows große orchestrale Werke lassen sich bereits erahnen. Immer wieder blitzt an einzelnen Stellen die Brillanz seines späteren Schaffens auf, und manchmal ist die Musik so maximalistisch, dass man meinen könnte, sich tatsächlich in einem Klavierkonzert zu befinden.

Der junge Komponist möchte in dem Klaviertrio vor allem mit seiner Virtuosität am Klavier punkten (Rachmaninow spielte die Uraufführung selbst). Das Zusammenspiel von Violine und Cello zeugt bereits von einem tiefen kompositorischen Verständnis. Scheinbar schwerelos schwebt die Geige in hohen Lagen. Gemeinsam mit dem breiten klanglichen Spektrum des Cellos entwickelt sich ein ausbalanciertes Zwiegespräch zwischen Innigkeit und großen emotionalen Ausbrüchen. So entsteht in diesem einsätzigen Stück eine kurzweilige Dramaturgie, die das Publikum mit ebendieser Frage zurücklässt: Wie kann ein so junger Komponist ein so filigranes Stück komponieren? Staunen und Genießen ausdrücklich erlaubt!

Die Elegie wird oft als Gegenstück zur Ode verstanden und geht gleichfalls auf eine Gedichtform der griechischen Antike zurück. Die Konnotation des wehmütigen Klagelieds findet sich auch in verschiedenen Musikformen wieder. Bei Rachmaninow beschreibt der Beiname den Charakter des Trios.

Klaviertrio Nr. 4 e-Moll op. 90 »Dumky-Trio«

Komponiert: 1890/91

Uraufgeführt: 11.4.1891, Prag, mit Ferdinand Lachner, Hanuš Wihan und Dvořák selbst am Klavier

Um festzustellen, dass Antonín Dvořák ein Ausnahmekomponist mit einem einmaligen Talent für zeitlos schöne Musik war, muss man kein:e Expert:in sein. Seine Trios spiegelten stets die Weiterentwicklung der Gattung seit der Zeit der Wiener Klassik wider. Das »Dumky-Trio« stellte sich schnell als Publikumsliebling heraus. Dvořák selbst spielte es 1891 über 40 Mal auf der »Abschieds-Tour« in seiner Heimat Böhmen, bevor ihn sein Weg nach New York führte.

Es ist ein faszinierend ambivalentes Werk: Riesige Kontraste zwischen langsam und schnell sowie Dur und Moll herrschen vor. Die Stimmungen reichen von Intimität bis zu unbändiger Heftigkeit – teilweise mit explosiven Wechseln. Dvořák findet eine elegante Verbindung von folkloristischen Elementen und den Konventionen der Gattung. Der Bezug auf die slawische (Musik-)Tradition wird auch im Titel »Dumky« kenntlich. Typisch für dieses Volks-Genre ist der episodische Wechsel zwischen den Stimmungen.

Aus dem Ukrainischen übersetzt bedeutet »Dumka« wortwörtlich ›Gedanke‹ oder ›Nachdenken‹, wobei es sich um den Diminutiv von »Duma« handelt. Gleichzeitig steht »Duma« aber auch für eine Art des ukrainischen Epos oder der Ballade. Dieser Trauergesang wurde im slawischen Raum häufig mit musikalischer Begleitung vorgetragen. Viele klassische Komponist:innen im 19. Jahrhundert nutzten den Begriff als Genre für eine folkloristische und introvertierte Komposition. Typisch ist auch etwas Episodisches, mit dem die Strophen einer Ballade und ihre wechselnden Stimmungen umgesetzt werden.

Text: Sven Boxberg

Founding members Arndt and Helmut Andreas Hartwig (Bonn)

Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)

Godesberg Gastronomie & Event GmbH

Olaf Wegner (Bad Honnef)

Wohnbau GmbH (Bonn)

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)

Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)

Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)

Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)

Bernd Böcking (Wachtberg)

Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)

Dr. Helga Hauck (Wachtberg)

Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)

Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)

Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)

Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama

Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)

Das Dumka-Genre bedingt die ungewöhnliche Form aus sechs Sätzen, die ineinander übergehen – vielleicht sind sie Sinnbilder von Episoden aus Dvořáks Leben. Die fein abgestimmte Collage verschiedener Charaktere nimmt bereits den bunten eklektischen Stil vorweg, der sich wenige Jahre später in seiner monumentalen neunten Sinfonie wiederfinden lässt. Wie eng man den Künstler und seine Kunst miteinander verknüpft, ist natürlich der eigenen Deutung überlassen.

Seit Veriko Tchumburidze 2016 im Alter von 20 Jahren den Internationalen Henryk Wieniawski Violinwettbewerb in Polen gewann, konnte sie ihren Ruf als hervorragende Solistin und Kammermusikerin vielfach unter Beweis stellen. Die Süddeutsche Zeitung urteilte: »Ihr spieltechnisches Können scheint keine Grenzen zu kennen.« Veriko Tchumburidze wurde in eine georgische Familie im südtürkischen Adana geboren. Sie studierte in Wien und München, wo sie mit der grandiosen Pädagogin Ana Chumachenko arbeitete. Veriko Tchumburidze gastierte bei namhaften Orchestern wie dem Mariinski-Theaterorchester, Melbourne Symphony, Lahti Symphony, der Warschauer Philharmonie und dem Zürcher Kammerorchester.

Aufnahmen entstanden mit dem Münchner Kammerorchester und dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt. Kammermusikalische Projekte brachten sie mit mit Leif Ove Andsnes, Lisa Batiashvili, Sol Gabetta, Maxim Vengerov und Tabea Zimmermann zusammen. Sie ist Mitglied im Trio Vecando. Veriko Tchumburidze spielt eine Violine von Giambattista Guadagnini aus dem Jahr 1756, die ihr von der Deutschen Stiftung Musikleben als Leihgabe zur Verfügung gestellt wird.

Als »konkurrenzlose Musikerin« von Le Figaro beschrieben, ist Anastasia Kobekina für ihre atemberaubende Musikalität und Technik, ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit und ihre ansteckende Persönlichkeit bekannt. Mit einem breiten Repertoire auf modernen und historischen Instrumenten hat sie sich als eine der aufregendsten Cellist:innen der jüngeren Generation etabliert. Sie trat mit weltweit renommierten Orchestern auf, wie den BBC Philharmonic und Kremerata Baltica. Sie arbeitete mit Dirigent:innen wie Krzysztov Penderecki, Omer Meir Wellber und Charles Dutoit.

Anastasia Kobekina gewann die Bronzemedaille beim Internationalen Tschaikowsky Wettbewerb (2019) und den ersten Preis beim TONALi-Wettbewerb 2015 in Hamburg, außerdem war sie BBC New Generation Artist. Zu ihren Kammermusikpartner:innen zählen Gidon Kremer, Patricia Kopatchinskaja, Fazıl Say und Andras Schiff. Im russischen Jekaterinburg geboren, erhielt sie ihren ersten Cellounterricht im Alter von vier Jahren. Nach ihrem Abschluss am Moskauer Konservatorium studierte sie weiter an der Kronberg Akademie, der Universität der Künste in Berlin und am Konservatorium von Paris. Derzeit absolviert sie ein Aufbaustudium an der Frankfurter Hochschule (Barockvioloncello).

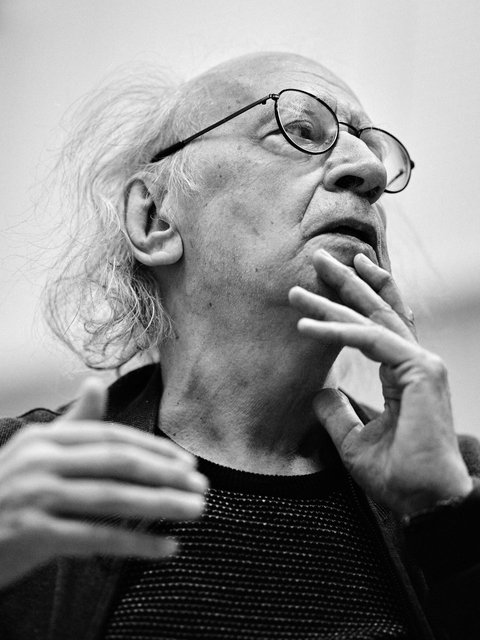

Alexey Botvinov ist einer der renommiertesten ukrainischen Pianist:innen der Gegenwart. Er ist in zahlreichen Ländern aufgetreten. Johann Sebastian Bachs »Goldberg-Variationen« führte er mehr als 300 Mal auf – möglicherweise ein Rekord. In Oktober 2024 erhielt Botvinov die Platinmedaille der Société académique Arts – Sciences – Lettres in Paris für besondere Verdienste um die Kunst.

2015 gründete Alexey Botvinov zusammen mit seiner Ehefrau Elena in Odessa das größte ukrainische Klassikfestival Odessa Classics, das sich zu einem der erfolgreichsten in Osteuropa entwickelte. In den letzten drei Jahren ist es gelungen, das Festival mit Gastkonzerten erfolgreich in europäischen Ländern zu etablieren.

Im Sommer 2022 war Alexey Botvinov Artist-in-Residence im Beethoven-Haus Bonn. Er konzertiert mit Orchestern wie dem Zürcher Kammerorchester, dem New Century Chamber Orchestra San Francisco, dem Orchestra Svizzera Italiana, dem Lithuanian sowie Estonian National Symphony Orchestra und dem Warsaw Radio Symphony Orchestra.

Der ukrainische Komponist Valentin Silvestrov durchlief mehrere kompositorische Schaffensphasen – nicht selten war er dabei politischer Einflussnahme ausgesetzt. Geboren wurde er 1937 in Kyjiw und erhielt erst im Alter von fünfzehn Jahren den ersten Instrumentalunterricht. Anfang zwanzig nahm er ein Kompositionsstudium am Konservatorium in Kyjiw auf, in dessen Zeit er sich mit der musikalischen Avantgarde auseinandersetzte. Nachdem er 1963 seine erste – nach der Zwölftontechnik komponierte – Sinfonie als Diplomarbeit abgab, verweigerte das Konservatorium ihm die Ausstellung eines Diploms – Silvestrov erhielt lediglich eine Teilnahmeurkunde.

Anschließend arbeitete er an verschiedenen Musikschulen, immer unter der Beobachtung des Zentralkomitees für Musik der Sowjetunion. Anfang der 1970er-Jahre beschloss Silvestrov schließlich, als freier Komponist zu arbeiten, wobei seine Werke lediglich außerhalb der Sowjetunion Anerkennung fanden. Mitte der 1970er-Jahre wendete er sich kompositorisch der Strömung der ›Neo-Romantik‹ zu. Sein Œuvre umfasst neben Kompositionen für Orchester auch Kammer- und Vokalmusik.

Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.

Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.

Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).

Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.

Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.

Programmheftredaktion:

Sarah Avischag Müller

Julia Grabe

Die Texte von Sven Boxberg sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.