Thomas Mann – ein ›Ultra‹? Es ist wohl nicht die erste Assoziation, die man mit dem berühmten deutschen Schriftsteller verbindet. Ultra erfolgreich? Ja. Ultra bürgerlich? Vielleicht. Das Paradebeispiel eines künstlerischen Grenzgängers oder Bahnbrechers seiner Zeit ist er aber sicher nicht. Doch in einem Bereich passt das Wort auf ihn: der Musik.

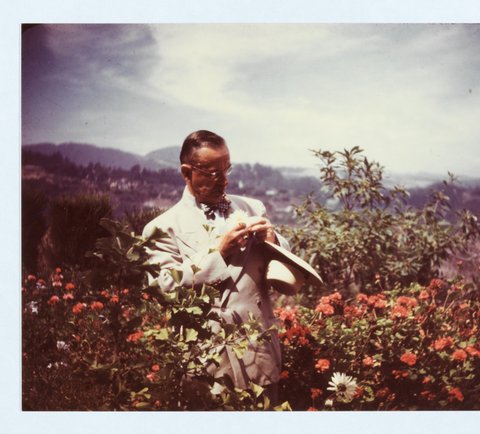

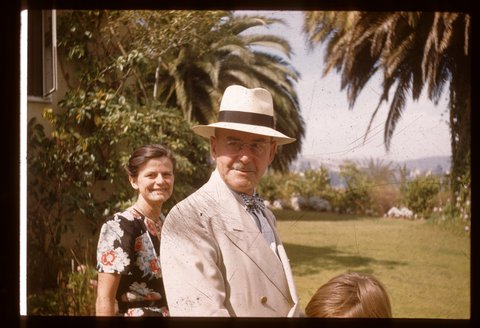

Thomas Mann

Ultra musikbesessen

In der Buchhandlung, in Podcasts, in Fernsehbeiträgen: Überall wird dieses Jahr Thomas Manns 150. Geburtstag gefeiert. Auch beim Beethovenfest wird es eine Podiumsdiskussion mit aktuellen und ehemaligen Fellows des Thomas-Mann-Hauses geben. Zu ihnen gehört der Intendant des Beethovenfests, Steven Walter, der mit seinen Mitstipendiat:innen über den politisch engagierten Literatur-Nobelpreisträger sprechen wird. Doch was ist eigentlich die Beziehung des berühmten Autors zur Musik? Die Musik ist nicht nur ein Kernelement vieler seiner bekanntesten Werke – sie ist auch eine schicksalhafte Größe in seiner eigenen Biografie.

Ein fatales Vorbild: Richard Wagner

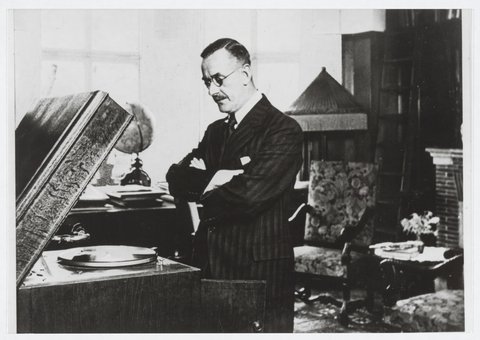

Seit der Kindheit prägen Mann musikalische Eindrücke seines Umfelds, vom Klavierspiel der Mutter bis zu ersten Opernbesuchen, bei denen er seine Faszination für die Musik Richard Wagners entdeckt. Wagner wird für Mann zum künstlerischen Vorbild. Umso ernüchternder muss es für ihn gewesen sein, als seine 1933 gehaltene Rede zum 50. Todesjahr des Komponisten auf Gegenwind stieß. Wichtige Kulturschaffende und die Presse begannen eine Denunziations-Kampagne gegen ihn. Man warf ihm die Herabsetzung des »großen deutschen Musikgenies« vor.

Diesen öffentlichen Aufschrei überhörten auch die nationalsozialistischen Behörden nicht. Schon seine Reden gegen den aufkommenden Faschismus in Deutschland waren der NSDAP negativ aufgefallen. Im Sommer 1933, während Thomas Mann sich mit seiner Wagner-Rede auf einer internationalen Vortragsreise befand, wurde gegen ihn ein Schutzhaftbefehl erlassen. Bei einer Rückkehr nach Deutschland drohte dem Schriftsteller nun die Inhaftierung in ein Konzentrationslager. Er würde die deutsche Grenze bis nach Kriegsende nicht mehr überschreiten. Die Musik hat sein Schicksal als Exilant besiegelt, als ungewollter Grenzgänger im wörtlichen Sinne.

Was bleibt, wenn die neunte Sinfonie Beethovens dekonstruiert wird?

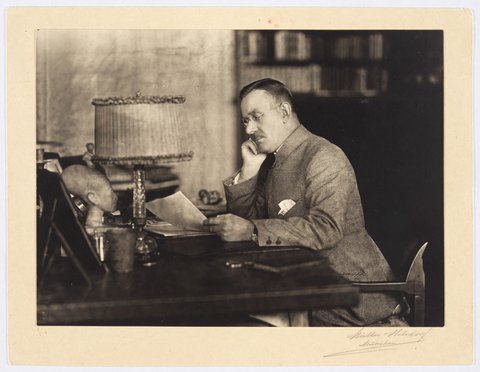

Dass die Musik eine fatale Kraft hat, verarbeitet Mann besonders in einem der Hauptwerke seiner Exilzeit, dem 1947 veröffentlichten Roman »Doktor Faustus«. »Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde«, heißt es im Untertitel. Wie der Bezug auf die Figur Faust erahnen lässt, handelt der Roman von einem Teufelspakt, den Leverkühn eingeht. Dieser verheißt grenzenlose Inspiration für seine musikalischen Kompositionen. Klar, dass dieser Pakt in der Katastrophe enden muss. Mann hatte sich mit dem Musikroman schließlich an einer Allegorie des nationalsozialistischen Deutschlands versucht. Während Leverkühn Stück für Stück dem Wahnsinn verfällt, entfernen sich seine Kompositionen immer weiter von den musikalischen Normen und Grenzen der Zeit – seine Musik wird in jeder Hinsicht ›ultra‹.

Zwei Komponisten dienten als Vorbild für die Romanfigur: Manns Zeitgenosse Arnold Schönberg (der alles andere als glücklich über seine literarische Verarbeitung war) und Ludwig van Beethoven. Leverkühn erfindet im Roman in einem wahnhaften Zustand die Zwölftonmusik. Mit diesem Kompositionsverfahren dekonstruiert er die Spätwerke Beethovens. Sein Opus Magnum soll eine gezielte Umkehrung von Beethovens neunter Sinfonie werden. Er komponiert die sinfonische Kantate »Dr. Fausti Weheklage«, die den Verlust jeglicher Zuversicht in die Menschheit, die Welt und Gott beklagt. Der Kontrast zu Beethovens Finalsatz der neunten Sinfonie könnte stärker nicht sein. Die »Ode an die Freude« wird durch einen Klage-Chor ersetzt, der in einem letzten Adagio die Sinnlosigkeit des Lebens besingt. Von Götterfunken keine Spur.

Die literarische Musikpoesie nimmt neue Dimensionen an

Aber in der Figur Leverkühns steckt mehr als Nihilismus. Genauso wie Beethoven oder Schönberg hat er den intrinsischen Anspruch, die Grenzen und Möglichkeiten der Kunst zu erweitern. Auch Thomas Mann lotet in »Doktor Faustus« die Grenzen der Musik aus, zumindest im Blick auf ihre literarischen Verarbeitungsmöglichkeiten. Er beschreibt die fiktiven Kompositionen Leverkühns in einer so bildhaften Sprache und mit einer solchen Fülle an Details, dass sie beim Lesen der Lektüre fast hörbar werden. Bei Mann erreicht die literarische Musikpoesie eine neue Dimension. Es ist naheliegend, dass Wagner und sein Konzept des Gesamtkunstwerks ihn dazu inspirierten, eine neue Form der Verschränkung von Literatur und Musik zu wagen. In »Doktor Faustus« tritt sie in ihrer extremsten Form auf: Die Musik wird zum erzählerischen und ästhetischen Kernelement des Romans.

Die Musik als Schlüssel zum Innenleben der Romanfiguren

Schon vor seiner Exilzeit spielte Musik eine wichtige Rolle in Thomas Manns Werken. 1907 schreibt er an den Komponisten Carl Ehrenberg, er mache schon »so viel Musik, als man ohne Musik füglich machen kann«, und lehnt damit die Bitte Ehrenbergs ab, ihm ein Opernlibretto zu schreiben. Die Musik tritt in den frühen Novellen, etwa in »Der kleine Herr Friedemann« (1897) und »Tonio Kröger« (1903), aber auch in den großen Romanen »Buddenbrooks« (1901) und »Der Zauberberg« (1924) als wichtige erzählerische Komponente auf. Sie nimmt die Rolle fataler Vorausdeutung an oder verhilft zu seelischer Befreiung. Sie ist ein Schlüssel zum Innenleben der Charaktere und häufig eine erste Andeutung kommender Schicksalsschläge – wer sie in Manns Werken bewusst wahrnimmt, ist der Erzählung immer einen Schritt voraus.

Bis heute eine Größe

Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers in diesem Jahr erfreut sich Thomas Mann einer großen Medienpräsenz. In vielerlei Hinsicht wird der Versuch unternommen, Mann – vor allem in seinen politischen Ansichten – neu zu beleuchten und sein Werk wieder einem breiteren Publikum zu erschließen. Der S. Fischer Verlag bemüht sich mit seinen neuen Taschenbuchausgaben in modernem Design (und, nicht zu vergessen, mit einer Playmobil-Sonderfigur), neue Zugänge zu dem großen Erzähler zu öffnen. Vielleicht hilft es dabei ja auch, nach Thomas Manns ›Ultra-tum‹ zu fragen. Weniger ultra bürgerlich, durchaus ultra politisch, aber vor allem ultra musikbesessen. Serenus Zeitblom, der Erzähler in »Doktor Faustus«, erklärt es im Roman deutlich: Die Musik steht für alles. Bei kaum einem Schriftsteller dürfte dies zutreffender sein als bei Thomas Mann.

- , Kreuzkirche

Thomas Mann Fellows

DiskursAida Baghernejad, Prof. Dr. Friedhelm Marx, Dr. Nils C. Kumkar