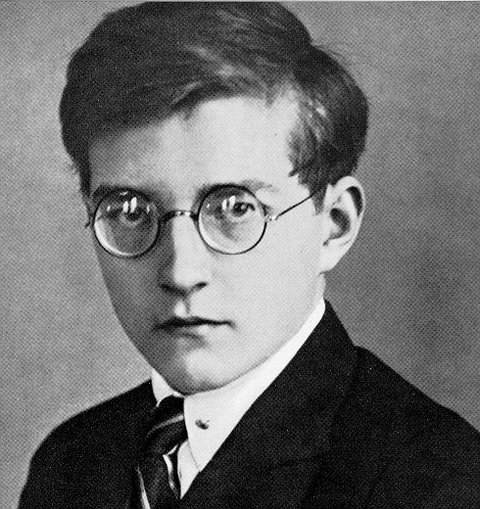

Dmitri Schostakowitsch erlebte den Zweiten Weltkrieg, war vom stalinistischen Terror bedroht und wurde zum Aushängeschild der sowjetischen Musik gemacht. Clemens Matuschek schreibt darüber, wie sich der Künstler trotzdem treu blieb.

Ein Mann steht im Treppenhaus, den Mantel angezogen, einen gepackten Koffer neben sich. Er wartet auf seine Verhaftung durch den Geheimdienst, seine Verbannung ins Arbeitslager nach Sibirien oder gleich seine Erschießung. Ein Verbrechen hat er nicht begangen, jedenfalls nicht nach heutigen Maßstäben. Doch seine Musik ist eine Gefahr, meinen die Machthaber. Sein Name: Dmitri Schostakowitsch.

Kann man sich eine extremere, psychisch belastendere Situation vorstellen? Volle 20 Jahre verharrte der berühmte Komponist in dieser Haltung, zumindest mental. Ganz davon abgesehen, dass er die großen Zivilisationskatastrophen des 20. Jahrhunderts hautnah miterlebte: die kommunistische Revolution in Russland, die Terrorherrschaft Stalins, den Zweiten Weltkrieg mit der Belagerung seiner Heimstadt Leningrad (Sankt Petersburg). Wenn an einem Künstlerschicksal »alles ultra« ist, dann an seinem.

Nur folgerichtig, dass ihm das Beethovenfest einen eigenen Schwerpunkt widmet, mit etlichen Werken, die seine bewegte Biografie und seinen raffinierten, oft doppelbödigen Stil beispielhaft repräsentieren. Gespielt von dynamischen Interpret:innen, die die Tragik und – trotz allem – lebensbejahende Kraft seiner Musik mit Verve bestätigen.