Die Uraufführung eines Percussion-Konzerts für Bernhard Schimpelsberger vereint Schlagwerk-Rhythmen aus Afrika, Südamerika und Asien – eine überwältigende Feier der Musiktraditionen der Welt!

Fr 12.9.2025

19.30 Uhr, Oper Bonn

Bernhard Schimpelsberger & Beethoven Orchester Bonn

- Orchester

- Vergangene Veranstaltung

- € 58 / 48 / 38 / 28 / 18

Mitwirkende

- Beethoven Orchester Bonn

- Bernhard Schimpelsberger Percussion

- Dirk Kaftan Dirigent

Programm

»Great Circles« für Percussion und Orchester (Uraufführung)

»Symphonie fantastique« op. 14

18.45 Uhr Einführungsgespräch

Auf einen Blick

Was erwartet mich?

Wie klingt das?

Besuchen Sie unseren Wandelgarten

Auf der obersten Außenterrasse der Oper Bonn erwartet Sie ein grünes Refugium. Der Wandelgarten mit Aussicht auf Rhein und Siebengebirge ist vor, während und nach Konzerten geöffnet und lädt zu Gesprächen und genussvollem Aufenthalt ein.

Beethovenfest-Merch

Beschreibung

»Rhythm in Focus: Beethoven Orchester Bonn«

Unser Fellow Bernhard Schimpelsberger beherrscht die Kunst, sich intuitiv auf neue Musiksprachen einzulassen. Seine unstillbare Neugier auf die Schlaginstrumente der Welt entfaltet sich bei der Uraufführung eines großen Percussion-Konzerts mit dem Beethoven Orchester Bonn: Der Jazzmusiker Barak Schmool schrieb für ihn eine musikalische Weltreise durch Indonesien, Indien, Tansania und Brasilien. Schimpelsberger ist vor allem dafür bekannt, die virtuosen Rhythmen der indischen Tabla auf das westliche Schlagzeug übertragen zu haben. Der weitgereiste Musiker durchstreift alle Kontinente, um neue Instrumente, Klänge und Techniken zu entdecken – und verbindet sie am liebsten zu einer Fusion.

In der zweiten Konzerthälfte dirigiert Dirk Kaftan die »Symphonie fantastique« von Hector Berlioz, ein wilder Streifzug durch das Leben eines Künstlers. Auch hier prägt der Rhythmus das Geschehen – vom Tanzsaal des zweiten Satzes über den Marsch zur Hinrichtung bis zum diabolischen Hexensabbat.

Das Fellowship-Programm wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und die Stadt Bonn

Magazin

Alle Beiträge

Digitales Programmheft

Fr 12.9.

19.30 Uhr, Oper Bonn

Bernhard Schimpelsberger & Beethoven Orchester Bonn

Mitwirkende

Beethoven Orchester Bonn

Bernhard Schimpelsberger Percussion

(Beethovenfest Fellowship)

Dirk Kaftan Dirigent

Programm

Barak Schmool (*1969)

»Great Circles« für Percussion und Orchester (Uraufführung)

I. »Air«

II. »Water«

III. »Earth«

IV. »Fire«

Pause

Hector Berlioz (1803–1869)

»Symphonie fantastique« op. 14

I. »Rêveries – Passions«

II. »Un bal«

III. »Scène aux champs«

IV. »Marche au supplice«

V. »Songe d’une nuit du sabbat«

Über den Konzertabend

Konzertdauer: ca. 105 Minuten

Gastronomisches Angebot vor Ort

Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.

Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.

Konzerteinführung

18.45 Uhr, Oper Bonn, Foyer

Einführungsgespräch mit Tilmann Böttcher, Dirk Kaftan und Barak Schmool

Das Fellowship-Programm wird gefördert durch

Schmool

Barak Schmool

»Great Circles«Zahlen und Fakten

Entstehung: 2025 als Auftragswerk für das Beethovenfest Bonn

Besetzung: 2 Flöten (auch Piccolo), 2 Oboen (auch Englischhorn), 2 Klarinetten (auch Bassklarinette), 2 Fagotte (auch Kontrafagott), 4 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, Röhrenglocken, Glockenspiel, Crotales (Zimbeln), Marimbafon, Woodblocks, Triangel, Forró Triangel, Med Maracas Rasseln, tiefe Klanghölzer, Schlegel, Bass Drum (Forró Zabumba), Gong, Tam-Tam, 4 Pauken, Harfe, Streicher

Der Komponist über sein Werk

»Great Circles« (auf Deutsch: Großkreise) sind die Umfänge der Erde, ihre Bögen sind die kürzesten Linien zwischen zwei Punkten auf einer Kugel – die Routen, die der Luftverkehr normalerweise nimmt. Als Bernhard mit dem Wunsch an mich herantrat, ein Stück zu komponieren, das seine Fähigkeiten als Schlagzeuger voll zur Geltung bringt, hatte ich seine »Rhythm Diaries«, YouTube-Videoblogs von seinen Weltreisen, bereits mit Interesse verfolgt. So entstand zwischen uns der Plan, ein daran angelehntes Stück zu schreiben, das musikalisch und rhythmisch verschiedene Punkte auf dem Globus verbindet. Zwar beziehe ich mich explizit auf Musikstile anderer Kulturen und die unterschiedlichen Energien, die von ihnen ausgehen, doch werden die Einflüsse durch die Linse der Orchestermusik gebrochen und nehmen eher kompositorische Prozesse als spezifische Themen auf.

Der Titel »Great Circles« verweist nicht nur auf Schimpelsbergers Reisen, sondern auch auf große Kreise im musikalischen Rhythmus, große sich wiederholende Strukturen, in denen sich ein Diskurs fortschreibt. In diesem Kontext epischer, zyklusartiger Geschichten wird das Schlagzeug in verschiedenen Rollen eingesetzt: Als atmosphärische Farbe, als Melodie, als Begleitung, als Solo, das initiiert oder reagiert, verbindet, kommentiert oder zum Tanzen bringt.

Die Reiseroute dieses »Great Circles« führt durch Indonesien, Indien, Afrika und Südamerika. In der Musik sind eine Reihe von Easter Eggs zu finden. Das Stück besteht aus vier miteinander verbundenen Sätzen, von denen jeder eine Zahlensymmetrie aufweist und eine Beziehung zu einem der klassischen Elemente (Luft, Wasser, Erde, Feuer) hat. Man kann die Entwicklung und Reise der musikalischen Themen verfolgen, während sie von einem Ort zum anderen springen. Natürlich ist es auch möglich, die Musik auf einer rein emotionalen Ebene zu genießen, ohne sich über diese Details Gedanken zu machen. Viel Spaß beim Hören!

Barak Schmool

Interview Bernhard Schimpelsberger

Welt der Rhythmen – Rhythmen der Welt

Welche Rolle hat das Schlagzeug in Barak Schmools Werk? Er fordert alle denkbaren Interaktionen zwischen dem Orchester und Dir – was bedeutet das für Dich?

Bernhard Schimpelsberger: Rhythmus ist für mich die Energie, das Fundament, der Motor der Musik – aber eben noch viel mehr! Man ist natürlich zunächst der Solist, der das Narrativ prägt. Aber man ist dann auch Begleiter. Und Begleitung bedeutet in unterschiedlichen Sprachen eben Unterschiedliches. Im europäisch-klassischen Sinne wäre sie ornamentierend: Zum Beispiel, indem ich mit einer Triangel, einer Snare Drum oder einem Tam-Tam eine Textur umspiele. Anders ist die begleitende Funktion im afrikanischen Sinne, bei der man sich als Kontrapunkt, als Gegenpart rhythmisch einfügt und sich mit den anderen Musiker:innen verweben muss. Das ist die große Kunst der afrikanischen Rhythmik! Ein dritter Aspekt ist auf jeden Fall der melodische: Im dritten Satz zum Beispiel spiele ich Daumenklavier, die ›Mbira‹. Sie ist in Tansania ein echtes Soloinstrument, das anspruchsvoll und mehrstimmig gespielt wird. Und dann noch: Texturales, zum Beispiel Naturklänge wie Wind, Wald, Vögel. Oder vielleicht industrielle Sounds wie Maschinenklänge! Und dann, zuletzt, singe ich auch noch: Und zwar die indische Rhythmussprache ›Konnakol‹. In Indien werden Kompositionen immer zuerst gesungen, bevor man sie spielt. Die Stimme ist einfach der Ursprung. Das ist die Quelle, aus der wir kommen. »If you can sing it, you can play it.«

Ein weiterer Aspekt, der für mich persönlich relativ neu, aber sehr wichtig ist: Schlagzeug ist oft sehr laut. Ich habe viel ausprobiert und geforscht, um die Lautstärke herunterzubekommen. Das ist gerade im Moment eine wichtige Basis für meinen Umgang mit dem Instrumentarium: Ich kann und will unglaublich leise spielen. Und das wiederum wird natürlich spannend mit dem Orchester!

Auch das ist also, um das Motto des diesjährigen Beethovenfests zu beschwören, in gewisser Weise ›ultra‹, entgegen den normalen Hörerwartungen und Prinzipien.

Absolut! Ich finde es oft schade, wenn auf der Bühne ein großer Lautstärkepegel gefahren werden muss, weil gewisse Instrumente eben eine sehr hohe Grundlautstärke haben. Wenn Klang zur Stille wird, hat das eine unglaubliche Magie!

Ihr lotet ein völlig neues Verhältnis zwischen Soloinstrument und Orchester aus. Wie siehst Du die Rolle des Orchesters in der Zukunft?

In den letzten Jahren habe ich mit einem Dutzend verschiedener Orchester zusammengearbeitet und jedes Mal dazugelernt. Zum Beispiel, wie die Mitglieder untereinander kommunizieren. Mein Eindruck ist, dass die Multi-Lingualität nun auch in den Orchestern ankommt. Es gibt immer mehr Musiker:innen, die Jazz spielen oder sich mit anderen Stilen beschäftigt haben.

Rhythmus ist in jedem Fall die große musikalische Revolution des 20. Jahrhunderts: Angefangen bei Strawinskys »Le sacre du printemps« bis zur Minimal Music, wo der Rhythmus ganz stark in den Vordergrund rückt. Erst recht im 21. Jahrhundert: Die Chance ist da, dass musikalische Sprachen fusionieren und sich so auch die Rollenbilder der einzelnen Instrumente verändern. Das Orchester ist eine faszinierende Plattform, auf der sich unheimlich viel tut.

Mit dem Beethoven Orchester gemeinsam präsentieren wir Rhythmus in ungewohnter Vielschichtigkeit und Mehrsprachigkeit: Die Welt der Rhythmen oder die Rhythmen der Welt – in einem Stück gemeinsam auf die Bühne gebracht.

Das Interview mit Bernhard Schimpelsberger führte Tilmann Böttcher am 1.7.2025 per Zoom.

Berlioz

Kühne Programme und eine kühne Sinfonie

Traum und Rausch in fünf SätzenHector Berlioz: »Symphonie fantastique: Épisode de la vie d’un artiste … en cinq parties« (»Fantastische Sinfonie: Episode aus dem Leben eines Künstlers … in fünf Teilen«) op. 14

Zahlen und Fakten

Komposition: 1830

Uraufführung: Dezember 1830 in Paris durch die Société des concerts du Conservatoire unter der Leitung von François Antoine Habeneck

Besetzung: 2 Flöten (auch Piccolo), 2 Oboen (Englishhorn), 2 Klarinetten, 4 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 2 Kornette, 3 Posaunen, 2 Ophikleiden, Pauken, große/kleine Trommel, Becken, Röhrenglocken, 4 Harfen, Streicher

Erstveröffentlichung: 1845; weitere Fassung des zugehörigen Programms 1855

Satztitel in Übersetzung: »Träume – Leidenschaften«; »Ein Ball«; »Szene auf dem Lande«; »Gang zum Richtplatz«; »Traum einer Sabbatnacht«

Eine Sinfonie – mehrere Programme

Berlioz hat sein berühmtestes Orchesterwerk, die »Symphonie fantastique«, immer wieder kommentiert: immer wieder neu, immer wieder anders. Am berühmtesten wurde die Erzählung, die er 1855 nachliefert – ein gutes Jahrzehnt nach der Uraufführung. Sie beginnt so: »Ein junger Musiker mit allzu lebhafter Phantasie vergiftet sich aus Liebeskummer mit Opium. Das Betäubungsmittel, zu schwach, um ihn zu töten, stürzt ihn in einen tiefen Schlaf voller seltsamer Visionen ...« Und so weiter. Berlioz wird diesen Text bis zu seinem Tod im Jahr 1869 immer wieder umschreiben, anpassen, kürzen, differenzieren. Ein Werkkommentar mit beweglicher Bedeutung, sich ständig verändernd – wie die Träume, von denen er erzählt.

Doch man kann das Stück auch ohne diese Geschichte hören – als Versuch, einen inneren Zustand zu komponieren: unruhig, obsessiv, traumwandlerisch. Berlioz selbst nannte das Werk ursprünglich »Episode im Leben eines Künstlers«. Und genau so klingt es: wie ein Klangtheater der Seele.

Denn dem Komponisten war von Anfang an wichtig, dass die Worte kein bloßes Abbild von Geschehnissen sein sollten, sondern eine Begründung für die Gefühle liefern, die sich in der Musik ausgedrückt finden. Dass in einer früheren Fassung des Programms der Held zunächst alles real erlebt und erst vor dem vierten Satz Opium nimmt, während er in der späteren Fassung die gesamte Sinfonie im Rausch träumt, zeigt, wie sehr sich Berlioz’ Konzepte veränderten. Die musikalische Gestaltung jedenfalls ließ von Beginn an aufhorchen.

1. Satz: »Leidenschaften«

Wir erleben im ersten Satz eine Einleitung (»Rêveries«), die fast genauso lang ist wie der Hauptteil des Satzes (»Passions«). Sie ist voll von Brüchen in der Melodik, einer kühnen, chromatischen Harmonik – wie sie Wagner erst deutlich später benutzte – und zeugt von einem spielerischen Umgang mit überkommenen sinfonischen Formen. Man musste auf weitere Überraschungen gefasst sein. Hier beginnt die traumhafte Reise des Helden, und Berlioz macht das Publikum bekannt mit dessen ebenso traumhaften Geliebten, deren musikalisches Signet die berühmte Idée fixe ist – eine immer wiederkehrende kleine musikalische Linie.

2. »Ein Ball«, eine fixe Idee

Noch war es fast selbstverständlich, dass in einer Sinfonie der zweite Satz ein langsamer war – hier folgt überraschenderweise der Tanzsatz auf die Eröffnung. Begeistert hatte Berlioz Beethovens späte Sinfonien studiert und nahm sich an ihnen ein Beispiel. Aber dieser Ball hebt nicht direkt an wie ein normales Scherzo, sondern gestattet sich eine Einleitung wie für einen echten, zu tanzenden Walzer. Unvermittelt aber ist das Thema zu hören, das schon einen großen Teil des ersten Satzes in verschiedenen Stimmungen beherrscht hat und welches der Komponist, nach einem Terminus aus der Medizin, als »Idée fixe« bezeichnet hatte. Ein musikalisches Abbild der Geliebten, das den Helden unserer musikalischen Geschichte durch fünf Sätze jagt. Ein Thema, das – anders als bei Beethoven – nicht als Steinbruch und konstruktives Element dient, sondern als eine Gestalt, die in den Zuhörenden Erinnerungen wachruft und sie immer zur Geschichte und ihren beiden Hauptfiguren zurückführt. Sie können mitfühlen, warum nach der Erscheinung der geliebten Melodie auf dem Ball nichts mehr so ist wie zuvor ...

3. »Auf dem Lande« – sehr einsam ...

Schon in Beethovens »Pastorale« waren Landleben und die damit verbundenen Gefühle Dreh- und Angelpunkt einer Sinfonie – Berlioz kannte das Stück natürlich genau. Bei Beethoven aber geht der Mensch in der Natur auf: »Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande« heißt es zu Beginn, und später wird der:die Hörende zum Zentrum von Sturm, Donner und Blitz, bevor sich die dankbaren Gefühle des Finales regen. Hier aber bleibt das lyrische Ich isoliert und einsam, als Beobachter:in einer Idylle, die es nicht erreicht. Berlioz suggeriert eine Nähe zur Opernbühne, indem er bestimmt, dass das Instrument eines Hirten, eine Oboe, von »hinter der Bühne« erklingen soll. Das Ende des Satzes bestimmt wieder die Idée fixe: In düsteren Gedanken brütend bleibt der Held zurück. Kein:e andere:r Komponist:in hat in Wort und Musik den Kult des von der Welt verlassenen Helden so intensiv und dauerhaft betrieben.

4. »Richtplatz« und schwarze Romantik

Wieder eine formale Überraschung: Der Komponist präsentiert ein zweites, sehr grimmiges Scherzo – vierter Akt einer fünfaktigen Tragödie, wie sie auf dem Theater üblich war. Dieses war damals gerade in den Sog der schwarzen, phantastischen Romantik eines E. T. A. Hoffmann oder eines Lord Byron geraten. Mit der »Symphonie fantastique« kommt diese dunkelste Ausprägung der Romantik nun auch in der Musik an. Das Reich des Traums und der Dämonen – die Mittel, die noch in der Filmmusik des 20. Jahrhunderts für Gänsehaut sorgen sollten – finden sich in diesem Opiumrausch schon in reichem Maße. Der Held träumt (Träumt er wirklich? Siehe oben!), er habe seine Geliebte ermordet und würde dafür nun hingerichtet. Wie in Frankreich üblich: am Ende des Satzes mit dem Fallbeil (eines Paukenschlags …)

5. »Walpurgisnacht« – ein explosives Gemisch

Das Gemisch, aus dem Berlioz seine Sinfonie gebraut hat, kocht in diesem dämonischen Finale über: Da sind die bereits erwähnten musikalischen Mittel, da ist die opernhafte Schreibweise, die wieder Instrumente »hinter der Szene« (nämlich die großen Glocken) vorsieht, da ist der Schwefelgeruch der schwarzen Romantik – und der am Ende hilflos seiner völlig durchgedrehten Idée fixe ausgelieferte Held. Berlioz mischt darüber hinaus musikalische und literarische Welten, indem er ketzerisch sein Hexen-Rondo mit der alten, gregorianischen »Dies irae«-Sequenz verquickt und, für den gebildeten Hörer seiner Zeit offensichtlich, die fantastische Szenerie der Walpurgisnacht aus Goethes »Faust« heraufbeschwört.

Tilmann Böttcher

Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises!

MÄZEN

Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)

PLATIN

Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)

Godesberg Gastronomie & Event GmbH

Olaf Wegner (Bad Honnef)

Wohnbau GmbH (Bonn)

GOLD

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)

Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)

Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)

Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)

SILBER

Bernd Böcking (Wachtberg)

Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)

Dr. Helga Hauck (Wachtberg)

Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)

Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)

Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)

AUF EMPFEHLUNG unserer Mäzene Arndt und Helmut Andreas Hartwig

Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama

BRONZE

Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)

Biografien

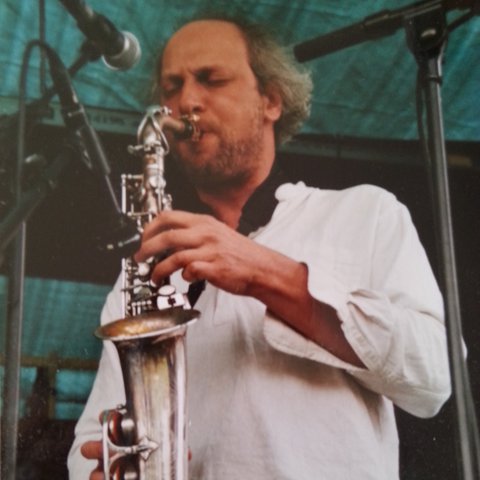

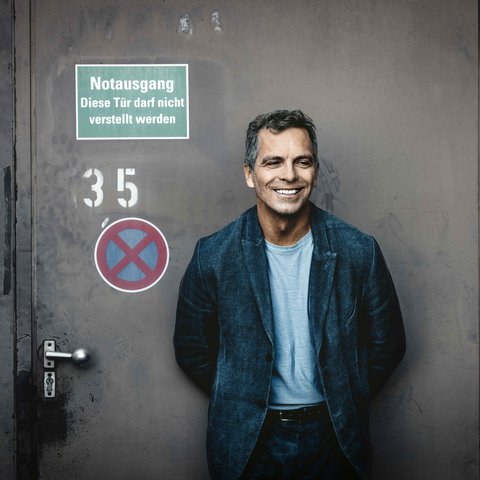

Bernhard Schimpelsberger, Percussion

Die Chicago Tribune beschreibt den einzigartigen Stil des österreichischen Percussion-Künstlers Bernhard Schimpelsberger als »packende, reaktionsschnelle Solo-Percussion«, laut der Zeitschrift Confluence »in einem Stil, der dem eines Tabla-Virtuosen treu bleibt«. Schimpelsberger studierte die indisch-klassische Rhythmustradition bei Großmeistern wie Suresh Talwalkar und Trilok Gurtu. Tourneen mit den Stars der indischen Kunst Anoushka Shankar (Sitar) und Akram Khan (Tanz) führten ihn um die ganze Welt.

Schimpelsberger gilt als gekonnter Brückenbauer zwischen indischen und europäischen Rhythmus- und Musikkonzepten. Sein vielfach preisgekröntes Film- und Musikprojekt »Rhythm Diaries« führte ihn zu Studien und musikalischen Kooperationen nach Kuba, Brasilien, Südafrika, Indien und quer durch Europa. Er tourt derzeit als Gastsolist mit dem südafrikanischen Cello-Shootingstar Abel Selaocoe und mit seinen eigenen Percussion Concertos. So trat er unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, dem Chicago Symphony Orchestra oder dem Finnish Radio Symphony Orchestra auf.

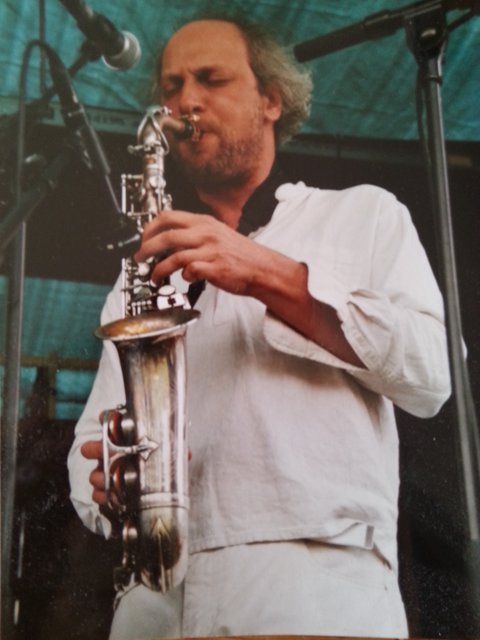

Barak Schmool, Komposition

Barak Schmool, geboren 1969, ist ein Komponist, Lehrer und Multi-Instrumentalist aus London. In seiner abwechslungsreichen Karriere spielte er zehn Jahre lang Piccolo im Orchester des Jazzstars Django Bates, tourte weltweit mit seinen eigenen Jazz- und Samba-Gruppen und leitete ein Plattenlabel und -kollektiv (F-IRE). Er hat Aufnahmen mit Jacob Collier und Friendly Fires (Brit-Pop) herausgebracht. Neben seiner Konzerttätigkeit hat er einen Doktortitel in African Music Studies erworben.

In jüngster Zeit hat er die Filmmusik zu »Cuba in a Bottle« und »Bitter tears of Zahra Zand« komponiert. Eine Reihe von Solokonzerten entstanden für befreundete Musiker:innen, vor allem für Abel Selaocoe (Cello) und Seckou Keita (Kora), die unter anderem vom BBC Concert Orchestra, dem Ulster Orchestra und dem Orchestre National de Bretagne uraufgeführt wurden.

Seit 25 Jahren ist er Lehrender der Jazz-Fakultät an der Royal Academy of Music in London, wo er einst Komposition studierte. Er unterhält auch eine Musik-Kunst-Galerie auf Instagram als @schmeinstein.

Biografie Dirk Kaftan, Dirigent

Seit Sommer 2017 ist Dirk Kaftan Generalmusikdirektor des Beethoven Orchester Bonn und der Oper Bonn. Im Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 war er Initiator und Motor für eine ganze Reihe von Projekten wie den »Beethoven Lounges«, »Hofkapelle« und »Beethoven Moves!«, die sich mit dem großen Bonner Sohn beschäftigten.

Kaftans Repertoire ist breit und reicht von stürmisch gefeierten Beethoven-Sinfonien bis zu interkulturellen Projekten. Kaftan ist an großen Häusern gern gesehener Gast, u. a. beim Bruckner-Orchester Linz, beim Ensemble Modern und mit einem vielbeachteten »Tristan« an der Staatsoper Hannover. Seine Arbeit wird von Publikum und Kritik gleichermaßen geschätzt, hochgelobte CDs liegen vor.

»Auf Menschen zugehen«, »Kräfte bündeln«: Das ist wichtig für den Bonner Generalmusikdirektor. Ob im Umgang mit Musiker:innen oder im Kontakt mit dem Publikum: Dirk Kaftan wünscht sich, dass Musik immer als wesentlicher Teil des Lebens wahrgenommen wird – sie ist eine Einladung zum Mitdenken und Mittun.

Beethoven Orchester Bonn

Gemeinsam mit dem Publikum entdecken das Beethoven Orchester Bonn und sein Dirigent Dirk Kaftan auf höchstem Niveau musikalische Welten aus allen Epochen und Kulturkreisen. Das Orchester versteht sich dabei als leidenschaftlicher Botschafter Beethovens. Neben der Arbeit mit internationalen Solist:innen richtet sich der Fokus auf die Erarbeitung historischen Repertoires, auf interkulturelle Projekte sowie partizipative und pädagogische Konzerte.

Exemplarisch für die Arbeit des Orchesters standen in der Vergangenheit außergewöhnliche und mit Preisen ausgezeichnete Konzertprojekte. Die erste gemeinsame Produktion mit Dirk Kaftan, Beethovens »Egmont«, wurde 2020 mit dem OPUS KLASSIK ausgezeichnet.

2021 wurde das Beethoven Orchester vom UN-Klimasekretariat (UNFCCC) zum »United Nations Climate Change Goodwill Ambassador« ernannt. Dies ermöglicht es dem Orchester, gemeinsam mit dem Klimasekretariat neue Formen nachhaltiger Kulturarbeit im Sinne der 2017 formulierten 17 Nachhaltigkeitsziele der UN zu entwickeln.

Beethoven Orchester Bonn – Besetzung

Violine 1

Torsten Janicke*, Artur Chermonov, Jaehyeong Lee, Irakli Tsadaia, Ajin Moon, Theresia Veale, Veronica Wehling, Irina Rohde, Daniele Di Renzo, Alexander Lifland, Ieva Hieta, Yixin Zhang, Anna Putnikova, Noori Nah

Violine 2

Dorothea Stepp, Maria Geißler, Melanie Torres-Meißner, Beate Ochs, Vivien Wald, Stefanie Brewing, Mareike Neumann, Pedro Barreto, Haryum Kang, Alexandra Tsiokou, Alexandra Samedova

Viola

Susanne Roehrig, Anna Krimm, Tigran Sudzhijants, Maike Brümmer, Susanne Dürmeyer, Christine Kinder, Thomas Plümacher, Christian Fischer, Michael Bergen, Johannes Weeth

Violoncello

Anne Yumino Weber*, Markus Rundel, Benjamin Hönle-Marttunen, Caroline Steiner, Ines Altmann, Lena Ovrutsky-Wignjosaputro, Clara Berger*, Anna Agnes Nagy*

Kontrabass

Mattia Riva, Hyeseon Lee, Maren Rabien, Frank Geuer, Jan Stefaniak, Olga Karpusina*

Flöte

Leonie Bumüller, Ema Bajc

Oboe

Gunde Hamraths, Susanne Lucker

Klarinette

Amelieb Bertlwieser, Stefan Dorfmayr

Fagott

Benedikt Seel, Thomas Ludes, Viola Focke, Adriana Goncalves

Horn

Gillian Williams, Rohan Richards, Joseph Rauch, Theresa Kogler

Trompete

Linus Fehn, Jose Real Cintero, Bernd Fritz, Manon Isabel Heider

Posaune

Oliver Meißner, Gerhard Lederer, Rudolf Wedel

Tuba

Christoph Schneider, Frederik Bauersfeld*

Harfe

Johanna Welsch, Deniz Esen*

Schlagwerk

Hermann Josef Tillmann, Ramon Gardella, Peter Hänsch, Aaron Buß*, Steven Meinhardt*, Saem Kim

* als Gast

Konzerttipps

Bernhard Schimpelsberger

Fellowship-KonzerteAwareness

Awareness

Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.

Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.

Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).

Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.

Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.

Programmheftredaktion:

Sarah Avischag Müller

Julia Grabe

Lektorat:

Heidi Rogge

Die Texte von Tilmann Böttcher sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.