Aurora Orchestra

Alena Baeva Violine

Nicholas Collon Dirigent

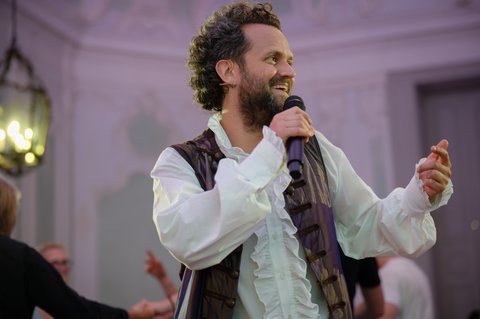

Daniel Cremer Moderation

3.9.– 3.10. 2026

Aurora Orchestra

Alena Baeva Violine

Nicholas Collon Dirigent

Daniel Cremer Moderation

Begrüßung

Katja Dörner, Oberbürgermeisterin Bonn

Nathanael Liminski, Chef der Staatskanzlei NRW

Steven Walter, Intendant Beethovenfest Bonn

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Violinkonzert D-Dur op. 61

I. Allegro ma non troppo

II. Larghetto – attacca

III. Rondo (Allegro)

Pause

Dmitri Schostakowitsch (1906–1975)

Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47

I. Moderato

II. Allegretto

III. Largo

IV. Allegro non troppo

Nach dem Konzert laden wir im Foyer zum Feiern ein, mit Musik von Jakob Nierenz, Lukas Akintaya und Jesse Francis.

Konzertdauer: ca. 160 Minuten

Gastronomisches Angebot vor Ort

Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.

Wir laden ein zu Gespräch und Pausensnack mit den Beethovenfest-Ultras im Wandelgarten auf der obersten Außenterrasse. Kommen Sie in der Pause vorbei zum Austausch über vielfältige Leidenschaften, Hingabe und Ekstase. Der Wandelgarten ist auch vor und nach dem Konzert geöffnet.

Wandelgarten auf der obersten Außenterrasse

Herz und Gehirn – Auftaktgespräch zum Aurora Orchestra mit Anselm Dalferth

Das Aurora Orchestra ist Pionier der Idee, bedeutende Werke der klassischen Orchesterliteratur auswendig zu spielen. Aber – Wie machen sie das?! Und warum?

Das Konzert wird live übertragen auf www.beethovenfest.de/streams und auf dem YouTube-Kanal DW Classical Music der Deutschen Welle. Es ist dort dauerhaft abrufbar.

Bitte beachten Sie, dass Teile des Publikums im Stream zu sehen sein können. Wir bitten Sie, auf eigene Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.

Das Konzert findet im Rahmen der Kulturpartnerschaft mit dem Westdeutschen Rundfunk statt und wird vom WDR live im ARD-Radiofestival übertragen.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum,

herzlich willkommen zum Eröffnungskonzert des Beethovenfest Bonn 2025! »Alles ultra« – das diesjährige Festivalmotto hat es in sich. Es geht auf einen berühmten Ausspruch Johann Wolfgang von Goethes zurück. Er stellte vor genau 200 Jahren erstaunt fest, wie wild, unübersichtlich und orientierungslos sich die Welt wandelte. Das kommt uns heute bekannt vor. Unter diesem Motto sucht das Beethovenfest die schönen und hoffnungsvollen Seiten der Transformation.

Beethoven war ein Ultra der Musikgeschichte. Er stellte viele Regeln des Musikschaffens auf den Kopf und verfolgte als Komponist einen neuen Lebensentwurf. Für ihn stand fest: Weltveränderungen soll man nicht abwehren, sondern kreativ gestalten. Auf seinen Spuren laden wir zum bis dato wohl spielerischsten Beethovenfest ein: ein Festival voller Überraschungen, Begegnungen und positiv-verrückter Momente.

Unser Dank gilt der Stadt Bonn und unseren vielen treuen Sponsoren und Förderern, die all das möglich machen.

Steven Walter

Intendant

Liebe Musikfreund:innen, liebes Publikum,

»Alles ultra« – so lautet das Motto des Beethovenfests. Es stammt von Goethe, der vor 200 Jahren seine Zeit als überfordernd, unübersichtlich, überdreht empfand. Wie aktuell das klingt! Digitalisierung, globale Vernetzung, Künstliche Intelligenz – unsere Welt beschleunigt sich rasant. Die Fragen an die Zukunft werden drängender. In solchen Momenten zeigt sich, wie sehr wir Kunst und Kultur brauchen: als Spiegel unserer Zeit, als Quelle für Mut, Orientierung und Zuversicht.

Beethoven war in diesem Sinne ein »ultra«-moderner Künstler: ein Grenzgänger, ein Visionär. Er suchte das Neue, nicht das Bequeme. Seine Musik war emotional, politisch, künstlerisch. Sie war ihrer Zeit voraus. Beethoven lebte und erlebte Wandel – nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Und das hören wir auch in seiner Musik, die uns auch heute noch bewegt.

Ich wünsche Ihnen ein bewegendes und kraftvolles Beethovenfest 2025.

Hendrik Wüst MdL

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Liebe Musikfreund:innen, liebe Beethovenfest-Begeisterte,

wieder steht ein Beethovenfest der internationalen Spitzenklasse bevor. In diesem Jahr findet das Festival ein letztes Mal ohne die Beethovenhalle statt, die im Dezember 2025 ihre langerwartete Eröffnung feiern wird. Das nimmt Intendant Steven Walter zum Anlass, um noch einmal ein Festival jenseits der Norm zu feiern: An über 30 Spielstätten in Bonn und Umgebung rückt die Musik unserer Stadtgesellschaft ganz nah. Dazu passt das Motto »Alles ultra«, in dessen Geiste die Vielfalt und Lebendigkeit der heutigen Zeit auf die Bühne gebracht wird. Dazu passt auch ein ungewöhnliches Eröffnungskonzert, bei dem wir eine Sinfonie von Jubilar Dmitri Schostakowitsch – auswendig gespielt – erleben dürfen.

Mit Ihnen freue ich mich auf das herausragende Aurora Orchestra und die Solistin Alena Baeva und wünsche Ihnen heute Abend und in den kommenden Wochen viel musikalische Inspiration und zahlreiche Begegnungen der außergewöhnlichen Art beim Beethovenfest Bonn 2025.

Katja Dörner

Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn

Liebe Musikfreund:innen,

Heute beginnt das Beethovenfest unter dem programmatischen Motto »Alles ultra«. Einen Monat lang feiern wir die Kraft der Musik: ihre »Ultra«-Fähigkeit, kompromisslose Freiheit und künstlerischen Ausdruck über Grenzen hinweg zu transportieren – selbst unter widrigsten Umständen. 1806, als Beethoven sein Violinkonzert komponierte, stand Europa in Flammen der Napoleonischen Kriege. 1937, als Dmitri Schostakowitsch an seiner fünften Sinfonie arbeitete, musste der in Ungnade des stalinistischen Regimes gefallene Komponist um sein Leben fürchten. Beide Komponisten im Programm des Eröffnungskonzerts schufen Musik in Zeiten tiefgreifender gesellschaftlicher und politischer Umbrüche.

Auch heute leben wir in einer Welt voller Herausforderungen. Doch wie damals bietet Musik einen Raum für Hoffnung, für Dialog und für das, was uns verbindet. Und damit möglichst viele Menschen weltweit diese Erfahrung teilen können, überträgt die Deutsche Welle, Gesellschafterin und Medienpartnerin des Festivals, das heutige Konzert live – auf unserem YouTube-Kanal @DWClassicalMusic.

Peter Limbourg

Intendant Deutsche Welle

Liebes Publikum des Beethovenfest Bonn 2025,

»Alles ultra« – wer diesen Spruch leichtfertig beim Fußball ansiedelt, hat nicht mit dem Beethovenfest gerechnet. Denn mit seinem diesjährigen Motto greift es nicht nur Goethes Klage über die Unübersichtlichkeit seiner Zeit vor 200 Jahren auf. Es übersetzt seine Worte in unsere Zeit als Sinnbild einer polarisierten, technisch wie politisch herausfordernden Welt. In ihr droht das Miteinander zu zerfallen.

Genau dieses aber nimmt das Beethovenfest mit seinem Intendanten Steven Walter immer von neuem in den Blick. Mit überraschenden Formaten, Publikumszuwachs und dem wichtigen Faktor Teilhabe. Wir freuen uns, diese jährliche Neuerfindung des Bonner Musikfestivals seit langem als Partnerin begleiten zu können.

Ein stabiler Faktor bleibt: Es gibt alljährlich viel Neues zu entdecken – wie diesmal das auswendig gespielte Eröffnungskonzert. Ich wünsche Ihnen viele frische Impulse und begeisternde Konzerte!

Ulrich Voigt

Sparkasse KölnBonn

Vorstandsvorsitzender

Liebe Musikfreund:innen und Beethoven-Begeisterte,

es ist wieder soweit – das Beethovenfest steht an und verspricht, ein besonderes Erlebnis zu werden! Das diesjährige Motto: »Alles ultra«. Wer hätte gedacht, dass Beethoven uns zu solch einer Vision inspiriert? Aber es ist genau das, was wir bei der Telekom verkörpern. Beethoven und die Telekom – zwei Namen, die für das Unangepasste und das Visionäre stehen. Beide haben sie den Mut bewiesen, neue Wege zu gehen, und beide haben sie gezeigt, dass Mittelmäßigkeit keine Option ist.

Das Beethovenfest verspricht eine Ultra-Party der Sinne. Voller Überraschungen, Emotionen und fesselnder Momente. Wie die Mega-Party zu unserem 30. Geburtstag ist das Beethovenfest eine Einladung an Sie alle, Teil dieser Bewegung zu werden. Gemeinsam wollen wir feiern, entdecken und gestalten. Die Utopien von morgen in die Gegenwart holen, inspiriert von Beethovens unvergänglicher Musik. Denn wie er selbst sagte: »Musik ist die Sprache der Leidenschaft.«

Auf ein unvergessliches Beethovenfest!

Timotheus Höttges

Deutsche Telekom AG

Vorstandsvorsitzender

Liebe Beethoven-Freundinnen und -Freunde,

willkommen zum Beethovenfest 2025! Als langjähriger Förderer freuen wir uns nicht nur dabei zu sein, sondern den Auftakt des Festivals für alle Gäste mitgestalten zu können. Unter dem Motto »Alles ultra« hat die Festivalleitung unter Steven Walter den Zeitgeist passend eingefangen – und zeigt uns, dass die Frage nach Veränderung in der Welt zeitlos ist. »Alles ultra«: Vor 200 Jahren fasste Goethe mit diesen zwei Worten Chance und Herausforderung einer sich schnell verändernden Epoche zusammen. Und sicher ist, dass Veränderung auch heute die einzige Konstante bleibt. Daher gilt es, bei allen Unsicherheiten, positiv in die Zukunft zu blicken und gemeinsam eine gute Zukunft zu gestalten. Als Logistikunternehmen ist es unsere Aufgabe »Menschen zu verbinden und Leben zu verbessern«. Und genau das tut auch die Musik. Ich freue mich daher, dass wir alle Musikbegeisterten, die heute nicht in die Oper kommen konnten, auf den Bonner Marktplatz einladen können. Umsonst und draußen, mitten in Bonn, zu den Beats von Samy Deluxe und dem Takeover Ensemble. Sicher ist: beides wird »ultra«-gut!

Dr. Thomas Ogilvie

DHL Group

Personalvorstand & Arbeitsdirektor

Liebe Musikfreundinnen, liebe Musikfreunde,

das Beethovenfest Bonn beginnt in diesem Jahr mit einem musikalischen Kraftakt: Das Aurora Orchestra spielt Schostakowitschs fünfte Sinfonie – und zwar auswendig. Ein radikaler Zugang zur Musik, der Konzentration, Mut und Hingabe verlangt. Ein beklemmendes Werk, das mit Beethovens heiterem Violinkonzert in einen Dialog tritt. Genau das macht den Reiz dieses Festivals aus: Es denkt Musik neu, wagt Experimente und bleibt dabei künstlerisch exzellent.

Als langjähriger Partner aus Überzeugung begleiten wir das Beethovenfest, weil es Grenzen überwindet – zwischen E- und U-Musik, zwischen Bühne und Publikum, zwischen Jung und Alt. Zudem unterstützt die Deutsche Bank Stiftung die Schülermanagement-Initiative, die Jugendliche in die Festival-Organisation aktiv einbindet und ihnen so einen besonderen Zugang und intensive Einblicke ermöglicht.

Wir wünschen Ihnen einen inspirierenden Auftakt und viele spannende Momente beim Beethovenfest 2025!

Dr. Christina Behrens

Deutsche Bank AG

Leiterin der Unternehmensbank für die Region West

2025 bietet das Beethovenfest unter dem Motto »Alles ultra« außergewöhnliche Erfahrungen und Begegnungen. Das Eröffnungskonzert ist dafür ein wunderbares Beispiel – in mehrfacher Hinsicht. Es stellt mit Ludwig van Beethoven und Dmitri Schostakowitsch zwei Komponisten gegenüber, die beide auf ihre Weise »ultra« waren – als musikalische Grenzgänger und Revolutionäre. Ihre Werke verhandeln große Menschheits-Themen im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft. Beide Künstler strebten nach Freiheit und entwarfen Utopien in bewegten Zeiten.

Im Eröffnungskonzert trifft Beethovens in mildem Licht leuchtendes Violinkonzert, interpretiert von Alena Baeva, auf Schostakowitschs fünfte Sinfonie, mit der er auf dem Höhepunkt des Stalinistischen Terrors buchstäblich um sein Überleben kämpfte. Ungewöhnlich ist die Präsentation: Das britische Aurora Orchestra spielt die Sinfonie nämlich im Stehen und auswendig.

Komponiert: 1806

Uraufführung: 23. Dezember 1806, Theater an der Wien, mit dem Geiger Franz Clement

Erstdruck: Wien und [Buda]Pest, 1809

Gut zu wissen: Den Durchbruch erlebte das Violinkonzert erst fast 40 Jahre nach seiner mäßig erfolgreichen Uraufführung, als Joseph Joachim es 1844 unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy in London interpretierte.

Mit einem sanften, fünfmaligen Pochen der Pauke beginnt Beethovens einziges Violinkonzert. Ein ungewöhnlicher Anfang – bereits diese ersten Takte dürften das Publikum der Uraufführung am 23. Dezember 1806 irritiert haben. Und dann musste es auch noch sehr lange auf den Einsatz des Solisten warten. Außerdem dehnte sich allein der erste Satz auf nahezu 25 Minuten. Eine Länge, auf die es damals sonst ganze Konzerte brachten.

Beethoven komponierte das Violinkonzert in einer für ihn ungewohnt kurzen Zeit. Erste Skizzen stammen von September und Oktober 1806, im Dezember war die Partitur fertig ausgearbeitet. Der Auftraggeber Franz Clement, Konzertmeister des Theaters an der Wien, hatte zum Einstudieren seines Soloparts nur wenige Tage. Einige Quellen sprechen sogar davon, er habe Teile des Werks mehr oder weniger ›vom Blatt‹ gespielt. Am 7. Januar 1807 dokumentierte Johann Nepomuk Möser in der »Wiener Theaterzeitung« die Reaktionen des Publikums: »Über Beethovens Konzert ist das Urteil von Kennern ungeteilt; es gesteht demselben manche Schönheit zu, bekennt aber, dass der Zusammenhang oft ganz zerrissen scheine, und dass die unendlichen Wiederholungen einiger gemeiner Stellen leicht ermüden könnten.«

Der verhaltene Erfolg veranlasste Beethoven, vor der Drucklegung Korrekturen an dem hastig niedergeschriebenen Autograf vorzunehmen. Er arbeitete vor allem am Solopart, der spieltechnisch zwar höchst anspruchsvoll ist, aber ohne brillante Effekte auskommt. Beethoven hielt sich zudem nicht an die übliche Rollenverteilung zwischen Solovioline und Orchester: Die Norm war ein dominanter und virtuoser Violin-Part im Wechsel mit dem begleitenden Orchester. Beethovens Konzert ist vielmehr sinfonisch gedacht: Die Geige ist mit dem Orchester aufs Engste verwoben und übernimmt selbst stellenweise eine begleitende Funktion. Gut hörbar ist das im ersten Satz, wo die Solovioline mit vielen Figurationen die Hauptthemen im Orchester umspielt und ausschmückt.

Der lyrische zweite Satz (Larghetto) erinnert in seinem innigen Tonfall an die wenige Jahre zuvor entstandenen beiden Violin-Romanzen. Der übergangslos sich anschließende Finalsatz mit seinem volkstümlichen Thema dürfte dem Uraufführungspublikum vertrauter geklungen haben als die beiden tiefsinnigen Vorgängersätze.

Komponiert: April bis Juli 1937

Uraufführung: 21. November 1937 im Großen Saal der Leningrader Philharmonie unter der Leitung von Jewgeni Mrawinski

Gut zu wissen: Schostakowitsch sah sich gezwungen, das Werk mit dem Beinamen »Eine praktische Antwort eines Sowjetkünstlers auf gerechte Kritik« zu veröffentlichten.

Dmitri Schostakowitsch sagte über die Musik Beethovens, sie spreche »zu dem Menschen aus einer anderen Welt, und der hört und versteht seine Sprache …«. Der sowjetische Komponist stellte eine »ungewöhnliche Gemütserregung« fest, die Beethoven bei ihm auslöste.

Schostakowitschs Schaffen war geprägt vom Leben in der Diktatur. Die Politik zwang ihn in widersprüchliche Rollen: Er galt einerseits als gefeierter Staatskünstler, andererseits wurde er als ›Formalist‹ verunglimpft – ein lebensbedrohlicher Vorwurf. Seine fünfte Sinfonie entstand zur Zeit des Großen Stalinistischen Terrors, nachdem er mit seiner Oper »Lady Macbeth von Mzensk« in Ungnade gefallen war. Seine vierte Sinfonie hatte er wegen eines kritischen »Prawda«-Artikels von 1936 – den Stalin als Reaktion auf die Oper selbst geschrieben haben soll – zurückgezogen. Im April 1937 begann er auf der Krim die Arbeit an der fünften Sinfonie.

Zurück in Leningrad erfuhr er von der Deportation seiner Schwester nach Sibirien und vollendete die Sinfonie im Juli 1937. Die Uraufführung in Leningrad war ein triumphaler Erfolg. Das Werk wurde als die Rückkehr des verlorenen Sohns zur linientreuen Kulturpolitik gewertet, das Marschfinale gar als Verherrlichung des Regimes gehört. Schostakowitschs Musik operiert jedoch mit doppeltem Boden. Auch wenn er seine Fünfte offiziell als eine »praktische Antwort eines Sowjetkünstlers auf gerechte Kritik« bezeichnete, behauptete er dagegen in seinen in ihrer Echtheit umstrittenen Memoiren, dass der Triumphmarsch in Wirklichkeit ein Todesmarsch sei:

»Der Jubel ist unter Drohungen erzwungen. […] So als schlage man uns mit einem Knüppel und verlange dazu: Jubeln sollt ihr! Jubeln sollt ihr! Und der geschlagene Mensch erhebt sich, kann sich kaum auf den Beinen halten. Geht, marschiert, murmelt vor sich hin: Jubeln sollen wir, jubeln sollen wir. Man muss schon ein kompletter Trottel sein, um das nicht zu hören.«

– Dmitri Schostakowitsch

Das Aurora Orchestra verfolgt seit 20 Jahren den Plan, klassische Orchestermusik zugänglicher zu machen und die Präsentationsform von Konzerten aufzulockern.

Unter seinem Gründer und Chefdirigenten Nicholas Collon hat es sich zu einer festen Größe in der britischen und internationalen Orchesterszene entwickelt. Das Ensemble ist ein Pionier der Idee, bedeutende Werke der klassischen Orchesterliteratur auswendig zu spielen. Es war das erste Orchester weltweit – inzwischen gibt es Nachahmende –, das auch die physischen Barrieren zur Musik abbaute, indem es Notenblätter und -ständer abgeschafft hat.

Die Fagottistin Amy Harman ist seit elf Jahren Mitglied im Aurora Orchestra. Sie schätzt das auswendige Spielen: »Das macht aus dem Musikmachen eine komplett andere Erfahrung. Wir alle kennen die ganze Partitur und das macht den Spirit so besonders.«

Das auswendige Spielen bietet neue Freiheiten, aber die Voraussetzung dafür ist ein tieferes Verständnis des jeweiligen Werks, bestätigt Amy Harman: »Du kannst nicht nur deinen Part kennen, sondern du musst dich auf jede:n andere:n verlassen.«

Ein großes sinfonisches Werk so einzustudieren, ist eine enorme Herausforderung – doch es lohnt sich, weiß Amy Harman: »Es gibt dir Leben. Du hast plötzlich diese andere Energie. Es ist sehr befreiend. Und wenn du das Werk auf diese Weise kennenlernst, dann merkst du, wow! Sie ist wirklich so groß, diese Musik.«

Nicholas Collon gründete das Aurora Orchestra vor 20 Jahren – etwa 40 Prozent des erarbeiteten Repertoires wird auswendig präsentiert. Worin sieht er den größten Vorteil dieser Spielweise? »Für die Musiker:innen ist es das Verständnis für die Musik, das tiefer und intensiver ist. Für ein Stück wie Beethovens Neunte brauchen einige von ihnen sicher 70, 80 Stunden Vorbereitung. Aus Sicht des Publikums ist der größte Unterschied die Kommunikation.«

Anders als beim traditionellen Orchestersetting hat man hier viel stärker den Eindruck von musizierenden Individuen. Collon bestätigt das: »Es demokratisiert! Denn alle Violinen werden gleich wichtig, weil jede einzelne das Orchester in ein Desaster bringen könnte. Und plötzlich ist jede von ihnen entscheidend. Wir haben hier nicht so ein Gefühl von Hierarchie.«

Mit der wachsenden Erfahrung des Orchesters verschoben sich die Grenzen des Machbaren immer weiter, so Collon: »Ich dachte noch vor Jahren, dass ›Le Sacre‹ von Strawinsky unmöglich auswendig spielbar wäre, aber es ging gut. Wenn man eine Menge Zeit damit verbringen soll, Musik auswendig zu lernen, muss sie einen wirklich begeistern – dann ist die Motivation da.«

Mit Schostakowitschs fünfter Sinfonie würden die Musiker:innen einen weiteren Gipfel des Repertoires erklimmen, bestätigt der Dirigent. »Es ist eine so unglaublich kraftvolle Sinfonie, die heute noch genauso aktuell ist wie 1937 bei ihrer Uraufführung. Wir sind begeistert, dass wir dieses Werk auswendig spielen, um es so nah wie möglich am Herzen zu haben und jeden Winkel so tief wie möglich zu erkunden. Wenn ich dieses Stück dirigiere, habe ich immer das Gefühl, dass es eine ganz besondere Verbindung zum Publikum gibt – wegen der Intensität der Emotionen.«

Regine Müller

Welche Beziehung hast Du zu Beethovens Violinkonzert? Kann sein gewaltiges Erbe auch einschüchtern?

Alena Baeva: Dieses Stück ist in gewisser Weise allen anderen Violinkonzerten überlegen – ob man es spielt oder hört. Es ist wie ein majestätischer Berg: Aus der Ferne wirkt er einschüchternd, aber je näher man ihm kommt und je besser man ihn kennt, desto einladender erscheint er.

Du spielst auch mit Barockorchestern zusammen. Beeinflusst das Deine Beethoven-Interpretation?

Absolut. Zu Beethovens Zeit hatten Solist:innen viele Freiheiten. Mit der eigenen Fantasie verschönerte man die Haltepunkte im Stück, sogenannte Fermaten. Man variierte das Tempo und schmückte die Wiederholungen von Teilen anders aus. Heute haben sich ganz andere Normen durchgesetzt: Geiger:innen legen Wert auf einem lauten, durchdringenden Klang mit reichhaltigem Vibrato. Abweichungen vom Tempo und der Partitur sind nicht üblich. Solche Standards wurden durch den Aufschwung der Schallplattenindustrie im 20. Jahrhundert quasi in Stein gemeißelt.

Ich möchte im Gegensatz dazu die Gelegenheit nutzen, dieses Violinkonzert neu zu entdecken. Besonders gern spiele ich dabei Beethovens eigene Kadenzen, also die virtuosen Zwischen-Abschnitte der Solovioline ohne Orchesterbegleitung. Er hat sie für seine eigene Klavierbearbeitung des Konzerts geschrieben. Ich finde, diese Kadenzen klingen modern und verrückt! Wer schreibt schon eine Kadenz, wo unvermittelt Pauken und Marschmusik auftauchen? Diese Kadenzen erinnern uns einmal mehr daran, dass Beethoven nach Extremen suchte und sich nicht an strenge Regeln hielt.

Du stammst aus Kirgisistan und lebst heute in Luxemburg. Was bedeutet Dir Heimat?

Als ich klein war, habe ich alle fünf Jahre meinen Wohnort gewechselt. In Luxemburg lebe ich bisher am längsten, schon 15 Jahre. Hier habe ich endlich ein Gefühl von Heimat. Meine Familie floh aus meiner kirgisischen Heimatstadt Osch vor einem Bürgerkrieg. Wir wohnten in Kasachstan, später ging es weiter nach Moskau. Ich habe viele Stationen durchlebt, die ganz anders waren als Luxemburg. Hier sind verschiedene Nationalitäten und Ethnien willkommen und respektiert, was ich sehr schätze.

Einer Deiner wichtigsten Mentoren war der Cellist Mstislaw Rostropowitsch. Wie hast Du ihn kennengelernt und wie hat er Dein musikalisches Schaffen beeinflusst?

Rostropowitsch hat mich bereits durch seine Aufnahmen geprägt. Ich lernte ihn in meiner Schulzeit in Moskau kennen. Als Stipendiatin der Rostropowitsch-Stiftung spielte ich regelmäßig Konzerte, zu denen der Maestro kam. Ich glaube, ich habe eine Sonate von Francis Poulenc gespielt, als er mich zum ersten Mal hörte. Er schlug vor, dass ich in Paris studieren sollte. Dafür vermittelte er mir eine befreundete Familie in Chartres als Gastfamilie. Mein Lehrer dort war Boris Garlitsky. Rostropowitsch selbst kam immer wieder nach Paris, um mich zu unterrichten. Einiges von dem, was er von meinem Spiel forderte, versuche ich immer noch umzusetzen. Ich sehe ihn als strahlenden Visionär, der der Welt seine ansteckende Energie und Freude schenkte.

Wenn Du nicht Geigerin geworden wärst – was hättest Du dann gewählt?

Das ist einfach: Ich wäre Ärztin geworden.

Du bist dafür bekannt, dass Du ein außerordentlich breites Repertoire an Violinwerken auf der ganzen Welt aufführst. Erzähle uns von Perlen, die Deiner Meinung nach zu wenig Beachtung finden!

Das Ende des 19. und der Beginn des 20. Jahrhunderts waren reich an großartigen Stücken, die rein zufällig nicht so populär wurden wie andere. Aus dieser Zeit spiele ich sehr gerne das Konzert von Richard Strauss, das Konzert von Mieczysław Karłowicz, beide Konzerte von Karol Szymanowski und die Konzertsuite von Sergei Tanejew. Auch die Konzerte von Karl Goldmark und Felix Weingartner waren interessante Begegnungen.

Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)

Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)

Godesberg Gastronomie & Event GmbH

Olaf Wegner (Bad Honnef)

Wohnbau GmbH (Bonn)

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)

Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)

Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)

Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)

Bernd Böcking (Wachtberg)

Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)

Dr. Helga Hauck (Wachtberg)

Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)

Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)

Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama

Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Küster und Norbert Matthiaß-Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Silke und Andreas Tiggemann (Alfter) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)

Die Geigerin Alena Baeva, die als »magnetische Präsenz« (New York Classical Review) beschrieben wird, gilt als eine der aufregendsten, vielseitigsten und fesselndsten Solist:innen auf den internationalen Bühnen. Als neugierige Musikerin widmet sich Baeva einem umfangreichen und wachsenden Repertoire aus gut fünfzig Violinkonzerten auch abseits des Mainstreams. Baevas internationale Karriere hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Sie trat mit Orchestern wie dem New York Philharmonic Orchestra, dem Tonhalle-Orchester Zürich und dem London Philharmonic Orchestra auf. Mit dem Orchestra of the Eighteenth Century konzertiert sie auf historischen Instrumenten.

Die in Kirgisistan geborene slawisch-tatarische Geigerin erhielt ihren ersten Geigenunterricht mit fünf Jahren in Kasachstan, bevor sie in Russland studierte. Im Alter von 16 Jahren gewann Baeva den Grand Prix beim Internationalen Henryk-Wieniawski-Violinwettbewerb (2001). Danach siegte sie bei den internationalen Violinwettbewerben in Moskau und Sendai.

Alena Baeva spielt die »Ex-William Kroll« Guarneri del Gesù von 1738. Sie lebt mit ihrer Familie in Luxemburg.

Der britische Dirigent Nicholas Collon ist bekannt für seinen eleganten Dirigierstil, seinen neugierigen musikalischen Intellekt und sein inspirierendes Musizieren. Er ist Gründer und Chefdirigent des Aurora Orchestra und seit 2021 Chefdirigent des Finnish Radio Symphony Orchestra. Von 2016 bis 2021 war er Chefdirigent des Residentie Orkest in Den Haag und von 2017 bis 2022 Erster Gastdirigent des Gürzenich-Orchesters Köln.

Collon dirigiert das Aurora Orchestra jedes Jahr bei den BBC Proms mit den hochgelobten auswendig gespielten Konzerten, im letzten Jahr Beethovens Sinfonie Nr. 9. In dieser Saison treten sie erstmals in der Berliner Philharmonie und der Oper Frankfurt auf. Regelmäßig dirigiert Collon Orchester wie das das City of Birmingham Symphony Orchestra, das Orchestre National de France und das hr-Sinfonieorchester Frankfurt. Zu seinen Gastdirigaten zählen Auftritte beim London Philharmonic Orchestra, das Toronto Symphony Orchestra und das Chamber Orchestra of Europe.

Nicholas Collon wurde in London geboren und ist ausgebildeter Bratschist, Pianist und Organist. Er studierte als Orgelstipendiat am Clare College in Cambridge.

Das Aurora Orchestra aus London verbindet dank seines einzigartigen kreativen Ansatzes Konzerte auf Weltniveau mit kühnen Innovationen in Programmgestaltung und Aufführungspraxis. Seit seiner Gründung 2005 hat es sich unter der Leitung von Chefdirigent Nicholas Collon als eines von Europas führenden Kammerorchestern etablieren können. Ausgezeichnet wurde es unter anderem mit bedeutenden Preisen wie drei Royal Philharmonic Society Music Awards, einem ECHO Klassik und einem Classical:NEXT Innovation Award.

Aurora kann eine außergewöhnliche Bandbreite an Kollaborationen in verschiedenen Kunstformen und musikalischen Genres aufweisen. In den letzten Jahren baute Aurora sein Markenzeichen, auswendig gespielte Konzerte, weiter aus. Es gilt als das erste Orchester weltweit, das auf diese Art – ohne Noten auf der Bühne – ganze Sinfonien aufführt. In eigenen interdisziplinären Konzertreihen krempelt Aurora das Konzertformat um und eröffnet sowohl alteingesessenen als auch neuen Konzertbesucher:innen spannende neue Wege, Orchestermusik zu erfahren.

Violine I

Tom Aldren, Elizabeth Cooney, Doriane Gable, Michael Jones, Alex Lomeiko, Ronald Long, Greta Mutlu, Bridget O‘Donnell, Alexandra Raikhlina, Lonneke van Straalen, Ian Watson, Alexandra Wood

Violine II

Hannah Bell, Anna Caban, Gillon Cameron, Tamara Elias, Flora Fontanelli, Elvira van Groningen, Katrina Lee, Yuliya Ostapchuk, Lara Sullivan, Eva Thorarinsdottir, Laura Vikman

Viola

Christine Anderson, Anna Barsegjana, Ruth Gibson, Rhoslyn Lawton, Connie Pharoah, Clem Pickering, Miguel Sobrinho, Richard Waters, Kasia Ziminska, Violoncello, Ben Chappell, Reinoud Ford, Alexander Holladay, Ariana Kashefi, Charlotte Kaslin, Sébastien van Kuijk, Rebecca Herman, Adi Tal

Kontrabass

Yijia Cui, Ben Griffiths, Ben Havinden-Williams, Toby Hughes, Martin Ludenbach, Lucía Polo Moreno, Marianne Schofield

Flöte

Sarah Bennett, Jane Mitchell, Rebecca Larsen

Oboe

Katie Bennington, Armand Djikoloum

Klarinette

Timothy Orpen, Max Welford, Emma Burgess

Fagott

Amy Harman, Dominic Tyler, Fraser Gordon

Horn

Flora Bain, Amadea Dazeley-Gaist, Annemarie Federle, Olivia Gandee, Hugh Sisley

Trompete

Aaron Akugbo, Holly Clark, Sam Kinrade, James Nash

Posaune

Jamie Tweed, Benny Vernon, James Buckle

Tuba

Sasha Koushk-Jalali

Pauke

Tom Pritchard

Schlagwerk

Henry Baldwin, Laura Bradford, Jacob Brown, Francesca Lombardelli

Harfe

Daniel De Fry, Sally Pryce

Klavier/Celesta

John Reid

Daniel Cremer (*1983 in Mönchengladbach) tritt als Regisseur, Performancekünstler und Körperforscher in Erscheinung. Die von ihm geschaffenen Erfahrungsräume konzentrieren sich auf intime Begegnungen zwischen Körpern, Worten, Ideen und Gesten. Mit Leidenschaft entwickelt er dabei ortsspezifische Formate, die es den Besuchenden erlauben, bekannt geglaubtes neu zu erfahren. Ein jüngstes Beispiel dafür ist die »Mozart Dance Explosion« – ein Konzertformat, in dem er das Festivalpublikum des Mannheimer Sommers 2024 zu Klängen Mozarts zum Tanzen und den Jagdsaal des Schwetzinger Schlosses zum Beben brachte.

Seit 2007 freischaffend auf und hinter der Bühne tätig, wurden Daniel Cremers Arbeiten als Regisseur unter anderem an Theatern wie dem Maxim Gorki Theater Berlin, dem Mousonturm Frankfurt am Main und dem Nationaltheater Mannheim produziert. Er tourte international und wurde zu renommierten Festivals wie Radikal Jung in München (2020) und dem Stückemarkt des Berliner Theatertreffens eingeladen. 2015 erhielt er den Preis der Autoren für die Erfindung immersiver performativer Simulationen in einer vom ihm erfundenen Sprache namens »Fremdsprache« unter dem Label »Talking Straight«. Er war Mitbegründer der gleichnamigen Theatergruppe, der er bis 2017 angehörte.

Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.

Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.

Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).

Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.

Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.

Programmheftredaktion:

Sarah Avischag Müller

Julia Grabe

Lektorat:

Heidi Rogge

Die Texte von Regine Müller sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.