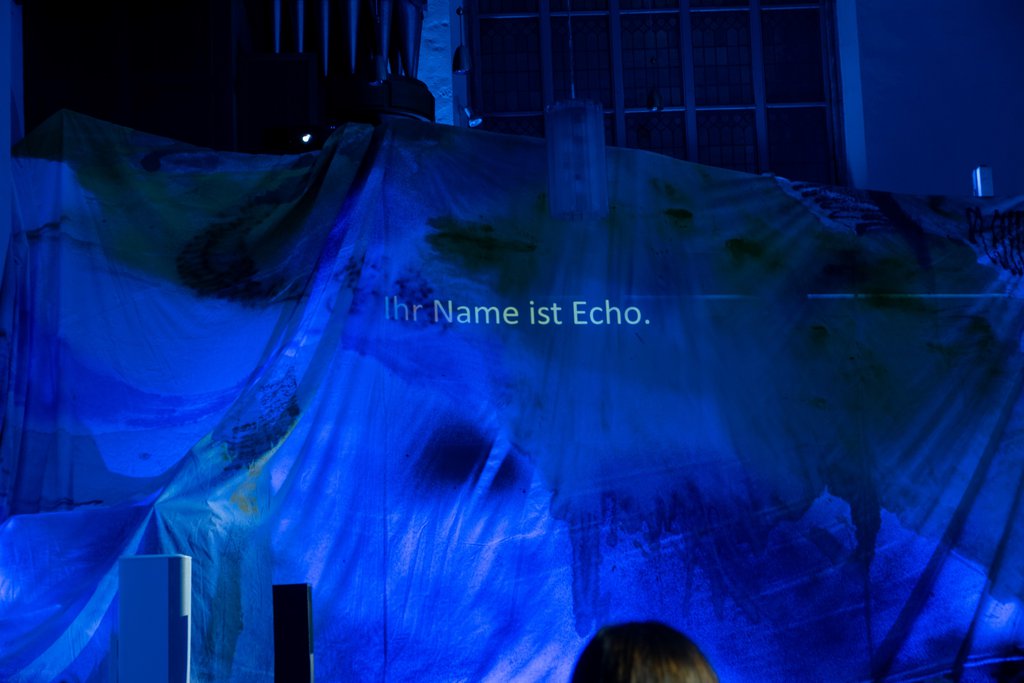

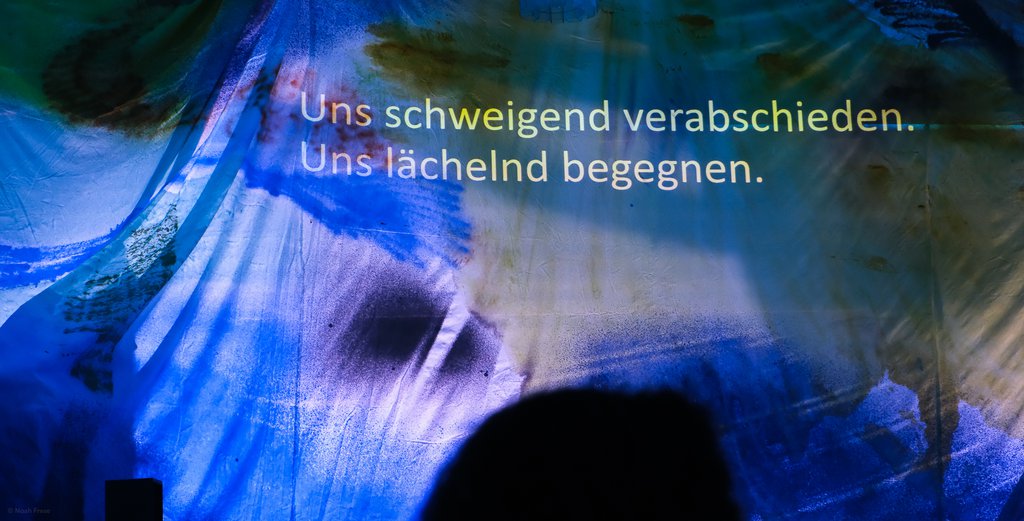

Gebärdensprache, opulentes Bühnenbild, projizierter Text, Pantomime, Musik nach Pink Floyd – und das Publikum mittendrin: Hannah Baumann inszenierte das Musiktheater »Echoes in Limbo« in der Kreuzkirche. Ihr Fellowship-Projekt geriet zu einem der spektakulärsten Erlebnisse im Festival 2025. Im Interview spricht sie über Echos in der Welt und ihr Bühnenkonzept, das Konzert, Theater und Publikumsbegegnung zusammen denkt.

Fellow 2025 Hannah Baumann

Die Welt der versteinerten Nymphe

1. Warum Echo?

Warum hast du den Mythos von Echo für das Projekt ausgewählt?

Hannah Baumann: Die Metamorphosen von Ovid begleiten mich schon lange und die Geschichte der Nymphe Echo im Besonderen. Sie bietet so viele Anknüpfungspunkte: Echo als musikalisches Phänomen, als Naturphänomen, das liegt auf der Hand. Sie interessiert mich aber vor allem in Bezug auf ein Welt- oder Gesellschaftsgeschehen und als psychologisches Phänomen: Echo verliebt sich in den schönen Narziss, der Personifizierung des Narzissmus. Da sie sich ihrer eigenen Stimme nicht bedienen kann, verstößt er sie, woran die Nymphe letztlich verkümmert und versteinert. Der aus dem Mythos abgeleitete Persönlichkeitstyp der Echoistin beschreibt das Gegenstück zum Narzissten. Das Ungleichgewicht zwischen diesen sinnbildlichen Figuren erscheint mir in einer eher despotisch dominierten Welt ziemlich omnipräsent, Narzissten sind in der Regel laut und gut vernehmbar. Dieses Thema ist also auch ganz grundsätzlich für meine Bühnenarbeiten: wer äußert seine eigene Stimme, seinen eigenen Verstand in welchem Kontext? Und welche Bühne bekommen Echoist:innen, werden sie sicht- und hörbar?

2. Begehbares Musiktheater

Du nennst den Abend ein »begehbares Musiktheater«. Warum nicht Konzert oder Theater? Und wie passt Gebärdenpoesie dazu?

Für meine Arbeiten suche ich immer nach einem ästhetischen Erleben, in dem sich die Erzählung in allen gewählten Mitteln wiederfinden. Bei Konzerten fehlt mir häufig der konkret erzählte Inhalt, im Sprechtheater empfinde ich oft einen harten Bruch zwischen Sprache und Musik, insbesondere zwischen intellektueller und emotionaler Ebene. Ich suche nach einem zeitgenössischen Musiktheater, in dem Erzählung, Text und Musik ineinandergreifen.

Als ich das erste Mal mit Gebärdensprache und Gebärdenpoesie in Kontakt gekommen bin, habe ich eine unglaublich poetische Ausdrucksform erlebt, in der Sprache durch den körperlichen Ausdruck zu visuellen Bildern wird und die viel zu selten auf der Bühne sichtbar ist.

Auch in Bezug auf die Fragen, mit wem ich die Bühne teile, mit wem ich zusammenarbeite und dadurch auch immer selbst lerne, hatte ich große Lust, diese Sprache mit einfließen zu lassen.

3. Raumkonzept

War dir von Anfang an klar, dass die Bühne sich über den ganzen Raum erstrecken soll und das Publikum sich darin frei bewegen kann?

Das war ziemlich schnell klar. Vielleicht auch, weil Söntke Campen kein klassischer Bühnenbildner ist, sondern Maler. Visuell wollten wir eine Art Landschaft in den Raum zu bauen, die sich nicht sofort erschließt.

»Strangers passing in the street

By chance two separate glances meet

I am you and what I see is me«

Dieser Textausschnitt aus Pink Floyds Song »Echoes« ist ein Leitgedanke für das Projekt. Wie begegnen sich die meist fremden und für eine kurze Zeit in einem Raum versammelten Menschen? Sowohl das Publikum untereinander, als auch die Musiker:innen und Darsteller:innen? Und wer lenkt das Geschehen?

Ich mag es, eine gewisse Unberechenbarkeit, die Komponente des Unbekannten im Liveerlebnis mitzudenken. Offene Bühnen sind immer auch ein Sozialexperiment, wie sich das Publikum darin verhält. Meine Aufgabe besteht darin, diesen Raum sorgfältig und aus möglichst verschiedenen Blickwinkeln vorzubereiten. Im Fall von »Echoes in Limbo« hoffen wir, eine Begegnung zwischen einem hörenden und gehörlosen Publikum in achtsamem Umgang miteinander zu schaffen.

4. Collage & Begegnung

Es geht also um zwischenmenschliche Begegnungen. Mit welchen Mitteln möchtest du das ermöglichen?

Ein wichtiges Stichwort ist Collage. Wir bringen die Opulenz in Bühnen- und Kostümbild mit der symmetrischen, klaren Architektur eines Kirchenraums zusammen, ohne eine zentrale Bühne. Die Texte sind nicht linear durcherzählt, sondern bildlich und assoziativ, auch, weil die DGS (Deutsche Gebärdensprache) einen großen Einfluss auf ihre Ausgestaltung hatte. Und wir collagieren natürlich Musik: Streichquintett nach Radiohead und Pink Floyd trifft auf Improvisation und Klangflächen. Mit dem Deaf Poet Jan Sell haben wir außerdem auch eine Übersetzung von Klang in Gebärdenpoesie – und umgekehrt. Wir arbeiten also mit verschiedenen Mitteln, um eher Situationen als lineare Erzählungen zu schaffen.

5. Aushalten, den Raum zu teilen

Ein experimenteller Musiktheaterraum ohne Stühle und ohne feste Plätze. Kann es auch stören, wenn sich das Publikum durch den Raum bewegt?

Ich denke, dass das gelingt, auch wenn es natürlich mal stören kann. In unserer Vielheit bedeutet es aber, sich gegenseitig auszuhalten, weil wir diesen Raum teilen. Ich mag es, wenn das Publikum keine anonyme Masse bleibt, sondern zum Teil des Geschehens wird. Wenn die Menschen sich bewusst werden, wie sie mit ihrer bloßen Raumpräsenz das Geschehen mitgestalten, kann etwas sehr Kraftvolles entstehen, insbesondere in der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit anderen gegenüber. Konzerte, Musiktheater, Performances sollen vor allem Begegnungsräume sein. Und die entstehen eben nur im Moment und mit anderen.

6. Musikauswahl

Wie ist die Musikauswahl entstanden und wie passt sie zum Konzept/Mythos?

Den Komponisten Ian Anderson vom Streichquintett Wooden Elephant kenne ich schon länger. Er hat als Auftragswerk für diese Inszenierung »Echoes« von Pink Floyd als Quintett-Version neu gefasst und anschließend gemeinsam an meine dramaturgischen Vorstellungen angepasst. Dann ist noch »In Limbo« von Radiohead dazu gekommen, was Ian für ein früheres Album des Quintetts arrangiert hatte. Die Musikauswahl passt zum Thema unseres Stücks. Außerdem macht die Klangsprache ganz konkrete Zustände erfahrbar.

7. »Echoes in Limbo«

Wie setzt du die Musikstücke »Echoes« und »In Limbo« thematisch in Beziehung?

Zur Musik treten Projektionen von Texten als Überbau zur Mythologie. Wir erzählen die Geschichte von Echo nicht nach, sondern wir laden ein in ihre Landschaft, nachdem sie zu einem Berg versteinert wurde. Es sind Vor- und Nacherzählungen ihrer Zustände als Echo in der Welt.

Limbo ist für mich ein Zustand des Übergangs und eines Dazwischen. Der mystische Bühnenraum, in dem sich das Publikum wiederfindet, soll das Limbo von Echo darstellen. Darin behandeln wir emotionale Zwischenzustände: Von Wut nach Trauer, von Freude nach Trostlosigkeit, von Ohnmacht in die Euphorie oder vom Stillstand in die Bewegung.

Meine Idee von Kunst ist, dass sie häufig im Dazwischen besteht, in etwas Ungreifbarem, etwas Mystischem. Ein Zusammenspiel von verschiedenen Sinneseindrücken. Ich versuche also vielleicht eine Art künstlerisches Limbo zu erschaffen.

Die Premiere im Festival

- , Kreuzkirche

Hannah Baumann: Echoes

Tanz, Performance & MusiktheaterWooden Elephant, Gebärdenchor Klingende Hände, Jan Sell