Friedensorchester East-West Chamber Orchestra

Giorgi Gigashvili Klavier

Nicolas Dautricourt Violine

Rostislav Krimer Dirigent

3.9.– 3.10. 2026

Friedensorchester East-West Chamber Orchestra

Giorgi Gigashvili Klavier

Nicolas Dautricourt Violine

Rostislav Krimer Dirigent

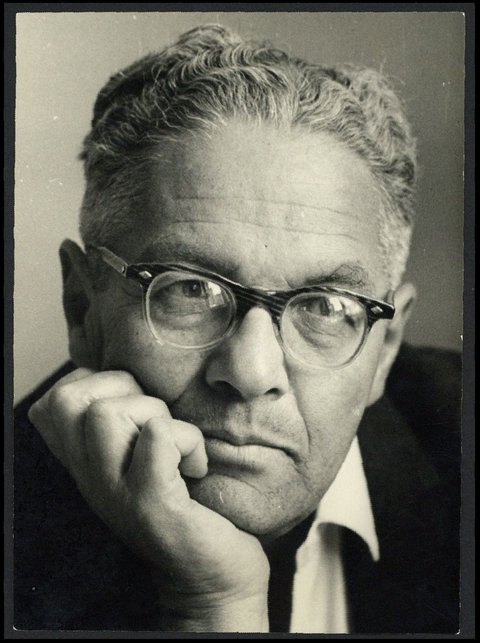

Mieczysław Weinberg (1919–1996)

Kammersinfonie Nr. 2 für Streicher und Pauken op. 147

I. Allegro molto

II. Moderato

III. Andante sostenuto

Galina Ustwolskaja (1919–2006)

Konzert für Klavier, Streicher und Pauken

I. Lento assai

II. Allegro moderato

III. Andante (cantabile)

IV. Cadenza

V. Largo

VI. Tempo di Allegro moderato

VII. Grave (Tempo I) – Pesante

Pause

Erkki-Sven Tüür (*1959)

»Leaving behind …« für Klavier und Streicher (Uraufführung)

Dmitri Schostakowitsch (1906–1975)

Kammersinfonie für Streicher und Pauken c-Moll op. 110b nach dem Streichquartett Nr. 8 (Bearb.: Abram Stasewitsch)

I. Largo

II. Allegro molto

III. Allegretto

IV. Largo

V. Largo

Lew Abeliowitsch (1912–1985)

»Aria« für Violine und Kammerorchester (Deutsche Erstaufführung)

Adagio

Konzertdauer: ca. 130 Minuten

Gastronomisches Angebot vor Ort.

Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.

Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.

18.45 Uhr, Pantheon Lounge

Konzerteinführung mit Michael Struck-Schloen und Gespräch mit dem Komponisten Erkki-Sven Tüür und dem Dirigenten Rostislav Krimer

Im Anschluss an das Konzert lädt Daniel Cremer ein in den »Somatischen Salon« in der Lounge des Pantheon Theaters.

Bevor Sie sich gleich wieder auf den Weg in die Stadt, den Verkehr, den Alltag machen, gibt es in der Lounge noch ein Sofa für Sie!

Dieses Format bietet Raum, gemeinsam dem Konzert nachzuspüren und in einer entspannten Atmosphäre ohne viele Worte die Musik nachklingen zu lassen – Snacks und Getränke inklusive.

Als das »Friedensorchester East-West Chamber Orchestra« 2015 vom belarussischen Musiker Rostislav Krimer in Bonn gegründet wurde, gab es weltweit mehr als 200 bewaffnete Auseinandersetzungen, Bürgerkriege und Terroraktionen. Nach den Eskalationen der vergangenen Jahre, welche die globalen Machtbalancen ins Wanken gebracht haben, muss man sich fragen: Hat der Frieden überhaupt noch eine Chance? Und welche Rolle kann die Musik in diesem kriegerisch aufgeheizten Klima spielen? Das fragt sich das East-West Chamber Orchestra in seinem Programm mit Werken osteuropäischer Komponist:innen, die einst mit ihrer Musik unter der sowjetischen Diktatur Stellung bezogen haben. Dabei haben sie immer auch das Einzelschicksal der Entrechteten, Gefolterten und Vertriebenen thematisiert – und sie tun es heute noch, wie die Uraufführung des Auftragswerks »Leaving behind …« (»Zurücklassen«) vom estnischen Komponisten Erkki-Sven Tüür beweist.

Komponiert: 1987 (Sätze 1 & 3 basieren auf dem Streichquartett Nr. 3 von 1944)

Uraufgeführt: 1988, Moskau

»Seine Werke sind musikalisch großartig, sie erzählen von Krieg und Frieden, von der Tragödie des Holocaust und dem Schrecken der Unterdrückung, aber auch vom Licht am Ende des Tunnels.«

Diese Worte würden nicht schlecht auf die Musik von Dmitri Schostakowitsch passen, dem bedeutendsten und einflussreichsten Komponisten der Sowjetunion. Aber nicht ihn hatte Rostislav Krimer, Dirigent und Gründer des Friedensorchesters East-West Chamber Orchestra, mit diesen Sätzen im Sinn, sondern einen Künstler, der durch die langen Schatten von Schostakowitschs überragendem Schaffen verdunkelt wurde.

Dabei konnte es Mieczysław Weinberg an Vielseitigkeit mit seinem Kollegen und Freund durchaus aufnehmen. Wie Schostakowitsch hat er fast alle Musikgattungen ausprobiert. Oper, Tanztheater und Filmmusik, Konzerte, Kammermusik und nicht weniger als 28 sinfonische Werke – ein enormer, musikalisch hochkarätiger Output! Dennoch war Weinberg im Westen weitgehend unbekannt. Erst seine Oper »Die Passagierin« (1968), in der er das Grauen im Vernichtungslager Auschwitz auf die Bühne brachte, machte bei der szenischen Uraufführung im Jahr 2010 (!) den Komponisten schlagartig berühmt. Es folgten weitere CD-Aufnahmen seiner Instrumentalmusik, darunter die hochgelobte Einspielung der vier Kammersinfonien durch das East-West Chamber Orchestra.

»Das Leben eines der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts«, schreibt Krimer, »ist einer Hollywood-Verfilmung würdig.«

Bis 1939 konnte er in seiner Geburtsstadt Warschau studieren ‒ dann wurde ihm mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs seine jüdische Herkunft zum Verhängnis. Seine Eltern und Schwestern wurden von der deutschen Besatzung umgebracht, ihm selbst gelang die Flucht nach Minsk, wo er Komposition studierte. Nach der kriegsbedingten Evakuierung ins ferne Taschkent zog Weinberg 1943 nach Moskau und erlebte nach dem Ende des Krieges die antisemitischen Verfolgungen des Stalin-Regimes. Im Februar 1953 wurde er verhaftet. Wahrscheinlich hat ihm nur der Tod Stalins am 5. März das Leben gerettet. 1996 starb Weinberg mit 76 Jahren in Moskau.

Seine vier Kammersinfonien komponierte er zwischen 1987 und 1991, den Jahren der Auflösung der Sowjetunion. Doch als die zweite Kammersinfonie 1988 in Moskau uraufgeführt wurde, wussten die wenigsten, dass Weinberg nur den mittleren Satz, einen Totentanz-artigen Walzer, neu komponiert hatte. Das Allegro molto und das abschließende Andante sostenuto stammten aus seinem dritten Streichquartett, das er 1944 während des Kriegs komponiert und nun, gut vier Jahrzehnte später, für Streichorchester und Pauken bearbeitet hatte. Trotz der weitgehend identischen Noten bekommt die Neufassung ohne den lebhaften Schlusssatz des Streichquartetts einen völlig anderen Charakter. Das Quartett entstand direkt unter dem Eindruck der eigenen Kriegs- und Vertreibungserfahrungen. Im neuen Gewand ist es ein Klagegesang geworden – ein Rückblick auf Jahrzehnte der Gewalt, der staatlichen Reglementierung und antisemitischen Diskriminierung.

Komponiert: 1946

Uraufgeführt: Moskau 1967

Widmung: Alexei Ljubimow

Mindestens zwei Dinge verbinden Mieczysław Weinberg mit der fast gleichaltrigen Galina Ustwolskaja: Beide sind erst nach der Perestroika im westlichen Musikleben bekannt geworden; und beide kreisten in ihren Lehrjahren um Dmitri Schostakowitsch, das Zentralgestirn der sowjetischen Musik.

1939 kam Ustwolskaja in die Kompositionsklasse von Schostakowitsch am Konservatorium ihrer Heimatstadt Leningrad. Man weiß, dass Schostakowitsch seine Schülerin schätzte und ihr eine weltweite Anerkennung prophezeite. Ustwolskaja sah dieses persönliche Engagement, das in einem Heiratsantrag des Komponisten gipfelte, aus der Rückschau mit Bitterkeit: »Die Persönlichkeit von Dmitri Dmitrijewitsch hat meine besten Gefühle belastet und getötet.« Tatsächlich hielt sich Schostakowitschs Einsatz für die Schülerin in Grenzen: Werke von Ustwolskaja erschienen in der Sowjetunion nur selten auf den Programmen furchtloser Interpret:innen. Selbst nachdem sie im Westen seit den 1990er-Jahren zu einer Art Kultfigur geworden war, blieb sie extrem zurückgezogen und verließ nur selten ihre Petersburger Wohnung.

Bekannt wurde Galina Ustwolskaja durch den Extremismus ihrer späten Werke seit den 1970er-Jahren, die oft geistliche Titel tragen und übergangslos zwischen brutaler Wut und völliger Verinnerlichung schwanken.

»Ein schonungsloses Hämmern auf den Amboss der Wahrheit«, nannte ihr Schüler Boris Tischtschenko diese Klänge. »Alles ist Hauptsache in dieser Musik.«

Nur 25 Werke hat die selbstkritische Komponistin gelten lassen und in ihr Werkverzeichnis aufgenommen. Das erste war ein Konzert für Klavier, Streicher und Pauken aus dem Jahr 1946, das sie noch während des Studiums bei Schostakowitsch komponiert hat. Doch schon hier löste sie sich eigensinnig von allen Traditionen. Sie setzte auch nicht die staatlichen Vorgaben eines ›sozialistischen Realismus‹ um. Im Jargon der Partei war damit eine ›volksnahe‹ Musik gemeint, auf der Grundlage von klassischen Form-Mustern und folkloristischen Melodien aus den Sowjetrepubliken. Bei Ustwolskaja gibt es überhaupt keine Melodien zum Nachsingen, sondern vor allem heftige, expressive Gesten, die meist unversöhnlich und unbarmherzig wirken.

Der Beginn des einsätzigen Klavierkonzerts in sieben Abschnitten erinnert an eine barocke Ouvertüre – wobei sich die feierlichen Punktierungen des Vorbilds bei Ustwolskaja in regelrechte Faustschläge verwandeln. Auch das folgende Allegro moderato wirkt wie eine Erinnerung an schnelle Sätze beim Barockmeister Johann Sebastian Bach, wird aber bald von einem grüblerischen Andante mit ganz einfachen, zarten Melodielinien abgelöst, die in der Solokadenz des Klaviers nachklingen. Das Herzstück des Konzerts ist ein klagendes Largo für mehrere Solo-Streichinstrumente und Klavier.

Zuletzt klingen die wichtigsten Themen des Konzerts noch einmal an, bevor es mit einer Art Triumphmarsch endet. Aber dieses Finale wirkt nicht wie ein Hymnus auf das siegreiche Ende des Krieges und den Wiederaufbau des zerstörten Landes, sondern wie eine brutale Demonstration der Macht, die mit den musikalischen Faustschlägen vom Beginn alles niedermacht.

Komponiert: 2023

Widmung: East-West Chamber Orchestra und Rostislav Krimer

Der estnische Komponist Erkki-Sven Tüür ist ein heimatverbundener Mensch. Vor knapp 66 Jahren wurde er auf Hiiumaa geboren, einer Ostsee-Insel westlich vom estnischen Festland. Nach seinem Musikstudium in der Hauptstadt Tallinn ist er nach Hiiumaa zurückgekehrt und bewohnt seit Langem mit seiner Frau ein Holzhaus mitten in der Natur, die ihn nach eigener Aussage immer wieder zu seinen Kompositionen inspiriert.

Wie das gesamte Baltikum war Estland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Teil der Sowjetunion und hatte stark unter dem totalitären Regime in Moskau zu leiden. Vor allem in der stalinistischen Zeit bis 1953 wurden das einheimische Bürgertum und die intellektuellen Eliten verfolgt, inhaftiert oder getötet. Gleichzeitig kamen viele Menschen vor allem aus dem russischen Kernland nach Estland. In der Zeit der sowjetischen Besatzung bis zur erneuten Unabhängigkeit im Jahr 1991 wurde die regionale Kultur zum verbindenden Kitt der estnisch-stämmigen Bevölkerung. Gemeinschaftsstiftend war besonders der Chorgesang, der am Ende der 1980er-Jahre eine Schlüsselrolle in der »Singenden Revolution« in Estland spielte und in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Aber auch die zeitgenössische Musik hat ihren ganz eigenen Stil gefunden, der durch harmonische Einfachheit, klangliche Klarheit und einen durchgehenden Ton der Trauer und Meditation auch im Westen als Alternative zur lange vorherrschenden Avantgarde empfunden wurde. Neben Arvo Pärt ist heute vor allem Erkki-Sven Tüür das Aushängeschild der nationalen Musikszene.

Etwa 16.000 Ukrainer:innen haben seit 2022 in Estland Schutz gesucht und mussten dabei Familienmitglieder, ihre Arbeit und ihren vertrauten Lebensort zurücklassen. Darauf spielt der Titel »Leaving behind …« von Tüürs neuestem Werk für Klavier und Streichorchester an, das er Rostislav Krimer und dem East-West Chamber Orchestra widmet.

»Auf ihre Weise«, so erklärt der Komponist, »beleuchtet meine Musik die komplexen Gefühle, die man bei der denkbar schlimmsten Veränderung des eigenen Daseins durchlebt. Der Verlust eines geliebten Menschen. Die Flucht aus der Heimat. Diese und viele weitere Umstände werden ausgelöst durch den Krieg […] – eine grausame, absurde und unmenschliche Art, Politik zu machen. Darüber hinaus dient diese Musik als ein Gebet für alle leidenden Seelen.«

Tüür hat sein Werk in zwei etwa gleichlange Abschnitte geteilt. Im ersten ist das Klavier vor allem mit bedrohlichen Rhythmen präsent, während sich in den Streichinstrumenten aus liegenden Klängen allmählich ein Gesang in engen Tonschritten herausschält. Im Laufe des Stücks wird er zunehmend durch ziellose (Flucht)Bewegungen ›gestört‹, bis das Klavier sich im zweiten Teil immer wieder aus den Tiefen der Tastatur in höchste Lagen aufbäumt. Diese Unruhe überträgt sich aufs Orchester – es entsteht eine Art Strudel, der erst am Schluss durch einen gewaltsamen Akkord zum Stillstand kommt.

Komponiert: 1960

Bearbeitung: nach dem Streichquartett Nr. 8 op. 110, arr. von Abram Stasewitsch

Gut zu wissen: Im gesamten Werk sind Zitate aus anderen Werken Schostakowitschs eingebaut.

Das achte Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch aus dem Jahr 1960 verdankt seine Popularität nicht nur den diversen Bearbeitungen zur Kammersinfonie, sondern auch seiner Gedenkwidmung »an die Opfer des Faschismus und des Kriegs«. Auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs wirkten diese Worte wie eine Erinnerung an den heroischen Kampf der Sowjetunion gegen den Hitler-Faschismus. Zwischen den Zeilen aber wandte sich der Komponist gegen jede Art von Krieg und Unterdrückung – auch im eigenen Land.

In den Jahren des »Großen Terrors« (1936–38) hatte Stalin Hunderttausende ermorden lassen; auch Schostakowitsch war damals von offizieller Seite angegriffen worden und nur mit knapper Not der Verhaftung entkommen. Kurz nach dem Krieg wurde er von der Partei erneut scharf kritisiert und verlor seine Professuren in Leningrad und Moskau. Seine künftige Überlebensstrategie war eine heikle und gefährliche Gratwanderung zwischen der Anbiederung an die kommunistischen Behörden (was ihm im Westen den Ruf eines ›Staatskomponisten‹ einbrachte) und der versteckten Kritik am menschenfressenden Staatsapparat, die er in seinen Werken übte. Auch das achte Streichquartett ist ein solches Werk. Dem befreundeten Regisseur Isaak Glikman enthüllte er die wahren Beweggründe der Komposition:

»Ich dachte daran, dass nach meinem Tod wohl niemand ein Werk zu meinem Gedächtnis komponieren würde. Daher beschloss ich, ein solches Werk selbst zu komponieren.«

Hinzu kam, dass Schostakowitschs Privatleben nach dem Tod seiner ersten Ehefrau Nina erschüttert war. Die Diagnose einer unheilbaren Rückenmarksentzündung machte ihm seine physische Vergänglichkeit bewusst. Bei einer Reise nach Dresden erfuhr er von der erschütternden Zerstörung der Stadt im Februar 1945. Daraufhin komponierte er im Kurort Gohrisch in drei Tagen das c-Moll-Quartett, das bald zu seinem meistgespielten Kammermusikwerk aufrückte.

Ein persönliches Requiem also – und erstmals überwiegen hier in einem Streichquartett die langsamen Tempi. Als klingende Devise zieht sich sein Ton-Monogramm D-Es-C-H (für Dmitri Schostakowitsch) durch alle Sätze und bildet die Klammer des Quartetts, das vor allem aus Zitaten früherer Werke besteht. Im ersten Satz begegnet man dem Beginn der ersten Sinfonie und einem Motiv aus der »Leningrader Sinfonie« (Nr. 7), im wilden zweiten (Allegro molto) tauchen Anspielungen an die achte Sinfonie und das »jiddische Thema« aus dem Finale des Klaviertrios op. 67 auf. In den humpelnden Walzer des dritten Satzes ist der Beginn des ersten Cellokonzerts hineingearbeitet – doch erst der vierte Satz vereint autobiografische Anspielungen in konzentrierter Form. Nach hämmernden Eingangs-Schlägen erscheint das Revolutionslied »Im Kerker zu Tode gemartert«, später in der hohen Lage des Cellos die innige Arie »Serjoscha, mein Liebster« aus der Oper »Lady Macbeth von Mzensk«, die einst den Unmut Stalins erregt hatte. Nie hat Schostakowitsch seine eigene Person eindeutiger ins Spiel gebracht.

Komponiert: 1973

Besetzung: Solovioline, Streicher und Flöte

Lew Moissejewitsch Abeliowitsch (1912–1985) war ein polnisch-jüdisch-belarussischer Komponist. Er wurde in Wilna (heute Vilnius, Litauen) geboren und studierte am Warschauer Konservatorium gemeinsam mit Mieczysław Weinberg. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 flohen beide vor dem Holocaust nach Osten und fanden Zuflucht in Minsk. Dort setzten sie ihr Studium am Belarussischen Staatskonservatorium bei Wassili Solotarjow fort, einem Schüler Balakirews und Rimski-Korsakows.

1941 musste Abeliowitsch erneut vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten fliehen. Er wurde ins Landesinnere evakuiert und studierte ab 1944 am Moskauer Konservatorium bei Nikolai Mjaskowski, wo er – wie auch Weinberg – zum engen Kreis um Dmitri Schostakowitsch zählte. Aufgrund antisemitischer Repressionen gegen jüdische Intellektuelle in der UdSSR war Abeliowitsch gezwungen, Moskau zu verlassen und nach Minsk zurückzukehren. Er wurde zu einer Schlüsselfigur der belarussischen Musikszene.

Zu seinem künstlerischen Erbe gehören vier Sinfonien, Klaviersonaten, ein Klavierkonzert, Vokalzyklen auf Russisch, Belarussisch, Jiddisch und Polnisch sowie zahlreiche Kammermusikwerke. Seine Kompositionen zeichnen sich durch lyrische Ausdruckskraft, Dramatik und strukturelle Klarheit aus – geprägt durch seine Lehrer, aber mit der unverkennbaren Handschrift eines Menschen, der die Katastrophen des Jahrhunderts durchlebt hat.

Heute erlebt das Werk von Abeliowitsch eine verdiente Wiederentdeckung. Erstmals erscheint eine Gesamtausgabe seiner Werke unter der Herausgeberschaft von Rostislav Krimer.

Als Abrundung des Programms über die Leiderfahrungen osteuropäischer Komponist:innen und die Sehnsucht nach Frieden erklingt am Schluss das Werk eines Komponisten, dessen Leben vielfach mit dem von Mieczysław Weinberg und Dmitri Schostakowitsch verbunden war. Lew Abeliowitsch wurde 1912 in eine jüdische Familie in Vilnius geboren, das vor dem Ersten Weltkrieg vor allem polnisch, belarussisch und jüdisch geprägt war. Zusammen mit Weinberg studierte er am Warschauer Konservatorium, beide wurden Freunde und flohen beim deutschen Überfall auf Polen 1939 nach Minsk. Als Hitlers Truppen zwei Jahre später auch in die Sowjetunion einrückten, floh Abeliowitsch nach Moskau, wo er in Kontakt mit Schostakowitsch kam. Seine letzten Jahrzehnte verbrachte er in Minsk, wo er zu einer prägenden Figur des Musiklebens wurde.

Rostislav Krimer widmet sich derzeit dem Schicksal und reichen Werk des Komponisten in einer wissenschaftlichen Arbeit. Die hochexpressive »Aria« für Geige und Kammerorchester stammt aus Abeliowitschs späten Jahren in Belarus. Für Krimer ist sie nicht nur die Begegnung mit einem großen Unbekannten des 20. Jahrhunderts, sondern auch ein Gebet:

»Ein Gebet für alle Opfer des Holocausts, für eine verlorene Generation, für Millionen unschuldiger Leben. Zugleich ist sie auch eine stille Bitte um das Leben selbst – ein Leben, in dem der Schmerz zwar präsent, aber von Hoffnung durchdrungen ist.«

Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)

Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)

Godesberg Gastronomie & Event GmbH

Olaf Wegner (Bad Honnef)

Wohnbau GmbH (Bonn)

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)

Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)

Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)

Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)

Bernd Böcking (Wachtberg)

Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)

Dr. Helga Hauck (Wachtberg)

Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)

Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)

Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)

Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama

Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)

Geboren im Jahr 2000 in Tbilisi, Georgien, erlernte Giorgi Gigashvili das Klavierspiel, ohne je an eine professionelle Karriere als Pianist zu denken. Seine Leidenschaft galt vielmehr dem Singen und Arrangieren von georgischen Volksliedern und Popsongs. Er nahm sogar an der georgischen Sendung »The Voice« teil und gewann den Wettbewerb im Alter von dreizehn Jahren. Trotzdem setzte er seine formale musikalische Ausbildung fort. Seit 2023 studiert Giorgi Gigashvili bei Kirill Gerstein an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin; davor studierte er zwei Jahre lang in Genf. Er ist BBC New Generation Artist von 2023 bis 2025 und wurde als ECHO Rising Star für die Saison 2025/26 gewählt.

Giorgi Gigashvili machte mit Preisen bei prestigeträchtigen Wettbewerben auf sich aufmerksam, darunter 2023 bei der Arthur Rubinstein International Piano Master Competition. Sein jüngster Erfolg ist der Musikpreis des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft, dank dem er auch zum aktuellen Konzert beim Beethovenfest Bonn eingeladen wurde, nachdem er 2024 als Fellowship-Künstler im Festival debütierte. Dabei zeigte er seine Qualität als unnachahmlicher Grenzgänger zwischen klassischer, elektronischer und populärer Musik, etwa mit dem Duoprogramm »Georgian on my Mind«.

Der Geiger Nicolas Dautricourt erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen, etwa beim Henryk-Wieniawski-Violinwettbewerb. Konzertauftritte führten ihn zum Orchestre National d’Ile de France in die Pariser Philharmonie, zum Kennedy Center in Washington D. C., in die Wigmore Hall London, das Tokyo Bunka Kaikan und das Théâtre des Champs-Élysées. Er tritt auch bei vielen klassischen Musikfestivals und Jazzfestivals auf, wie Victoires de la Musique in Toulouse, dem Lockenhaus Kammermusikfest oder dem Enesco Festival in Bukarest. Dabei arbeitete er mit Dirigent:innen wie Leonard Slatkin, Paavo Järvi, Tugan Sokhiev, Maxim Emelyanichev, Joanna Malangré, Dennis Russell Davies, Francois-Xavier Roth und Kazuki Yamada zusammen.

Nicolas Dautricourt hat bei Philip Hirschhorn, Miriam Fried und Jean-Jacques Kantorow studiert. Er gehört der Chamber Music Society des Lincoln Center in New York an. Als Leihgabe spielt er ein Instrument von Antonio Stradivari, das »Château Pape-Clément« (Cremona 1704).

Der Pianist und Dirigent Rostislav Krimer aus Weißrussland lebt seit 2000 in Bonn. Nach Abschluss seines Musikstudiums in Helsinki, Köln und London begann er eine internationale Karriere. Er tritt bei renommierten Festivals wie in Aix-en-Provence, Delft, Lockenhaus, dem Beethovenfest Bonn und dem Enescu Festival in Bukarest auf. Krimer wird von vielen hochkarätigen Kolleg:innen als Kammermusikpartner und Solist geschätzt. Er war langjähriger Duo-Partner und enger musikalischer Freund des legendären Pianisten Paul Badura-Skoda. Zudem spielte er viele Konzerte mit Yuri Baschmet und den Moskauer Solisten. 2015 gründete er in Bonn das Streichorchester East-West Chamber Orchestra. Krimer ist besonders der zeitgenössischen Musik verpflichtet. Alla Pavlova, Erkki-Sven Tüür und viele weitere widmeten ihm neue Werke. Eine enge Zusammenarbeit verband ihn auch mit Krzysztof Penderecki, mit dem er dessen Klavierkonzert »Auferstehung« zur Uraufführung brachte. Neben seinen Konzertaktivitäten wurde Rostislav Krimer zum Freund von UNICEF ernannt und unterstützt seit vielen Jahren Wohltätigkeitsprojekte für Kinder.

Das Friedensorchester East-West Chamber Orchestra vereint erstklassige Solist:innen, Konzertmeister:innen und Stimmführer:innen renommierter Orchester aus über 20 Ländern, darunter Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien, die USA, Belarus, die Ukraine, Russland, Israel, Japan und die Türkei. Sein Ziel ist es, die kulturelle Zusammenarbeit zu stärken und Frieden zwischen Ost und West zu fördern. 2015 gegründet Rostislav Krimer das Orchester in Bonn. Jährlich veranstaltet es das Ost-West-Festival NRW. Ein weiteres Anliegen ist die karitative Arbeit mit UNICEF und Save The Children. Zu den Förder:innen des Orchesters zählen Sofia Gubaidulina, Evgeny Kissin, Erkki-Sven Tüür und Julian Rachlin. Es setzt sich aktiv für zeitgenössische Musik ein – etwa mit den gefeierten Aufnahmen aller vier Kammersinfonien von Mieczysław Weinberg (Naxos), die für den ICMA und den Opus Klassik nominiert wurden. Das EWCO war fünf Jahre lang Orchestra-in-Residence beim Yuri Bashmet International Music Festival. Es arbeitete mit herausragenden Künstler:innen wie Paul Badura-Skoda, Fazıl Say und David Geringas zusammen.

Violine 1

Sergei Ostrovski* (Israel), Dzeraldas Bidva (Litauen), Elli Choi (USA), Arata Yumi (Japan), Emmanuel Coppey (Frankreich), Emilie Chigioni (Frankreich)

Violine 2

Alexandra Raikhlina (Belgien), Irina Kirichek (Russlang/Schweiz), Sofia Marchak (Ukraine), Emanuel John Villarin (Philippinen), Darina Bozhilova (Bulgarien)

Viola

Alexandra Ivanova (Belarus), Vladimir Kharatyan (Armenien), Emilia Andresen (Deutschland), Oleksandr Ahafonov (Ukraine)

Violoncello

Alexei Kiselov (UK), Hayk Saikiasyan (Armenien/Schweiz), Mikhail Radunski (Belarus), Leandro Peraita (Frankreich)

Kontrabass

Viktor Olshevski (Belarus)

Pauken

Andrei Pushkarev (Ukraine)

Flöte

Magnus Mihm (Deutschland)

Erkki-Sven Tüür (geboren 1959) erschafft intensive und transformative Musik. Als Komponist strebt er danach, Intuition und Verstand zu einer organischen Einheit zu bringen. Mit einem umfangreichen Werk an Instrumentalmusik hat er sich eine führende Stellung in der zeitgenössischen Komposition erarbeitet. Er legte neun Sinfonien und eine Reihe weiterer Stücke für Sinfonie- und Streichorchester vor, außerdem zehn Instrumentalkonzerte, Kammermusik und eine Oper.

Erkki-Sven Tüür begann seine musikalische Tätigkeit in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre als Leiter einer Progressive-Rock-Band. Er studierte Schlagzeug, Flöte und Komposition in Tallinn. Seine Fähigkeiten im Bereich der elektronischen Musik entwickelte er in Karlsruhe weiter.

Seit 1992 ist Tüür als freischaffender Komponist tätig. Seine Werke werden hauptsächlich von weltbekannten Interpret:innen in Auftrag gegeben und häufig im Ausland uraufgeführt, bevor sie das heimische Publikum erreichen. Zu seinen Auftraggebern zählen das Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam, das London Philharmonic Orchestra oder das Orchestre de Paris.

Tüür verwendet in seinem Werk ein breites Spektrum an Kompositionstechniken. Er interessiert sich für gregorianischen Gesang und Minimalismus, lineare Polyphonie und Mikrotonalität, Zwölftonmusik und Klangfeldtechnik.

Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.

Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.

Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).

Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.

Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.

Programmheftredaktion:

Sarah Avischag Müller

Julia Grabe

Die Texte von Michael Struck-Schloen sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.