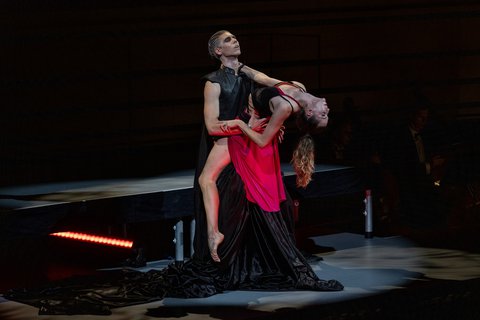

A closing concert dedicated to dance – a rare staged performance of Bartók’s startling ballet featuring dancers and musicians from Budapest.

Sat. 27.9.2025

19:30, Opera Bonn

Closing Concert: Budapest Festival Orchestra

- Orchestra, Dance, Performance & Music Theatre

- Past Event

- € 125 / 105 / 85 / 65 / 45

Contributors

- Budapest Festival Orchestra

- Eva Duda Dance Company

- Zoltán Csere Mandarin

- Vera Bundschuh Girl

- Tibor Kováts Older Suitor

- Csaba Mátyás Nagy Younger suitor

- Kristóf Deák, Kostas Charalampous, Mátyás Kovács Three vagrants

- Éva Duda choreographer

- Iván Fischer conductor

Programme

Symphony No. 7 in A Major, op. 92

»The Miraculous Mandarin«. Pantomime Ballet, Sz. 73

18:45, Opera Bonn, Foyer

Pre-concert talk (in German) with Dr. Christoph Vratz

The concert at a glance

What can I expect?

What does it sound like?

Visit our Pleasure Garden

A green retreat awaits you on the top outdoor terrace of the Bonn Opera House. The Pleasure Garden, with its view of the Rhine and the Siebengebirge mountains, is open before, during, and after concerts and invites you to enjoy pleasant conversations and a relaxing stay.

Beethovenfest merch

Description

Iván Fischer has made his Budapest Festival Orchestra into one of the world’s leading ensembles – and they are finally returning to Beethovenfest. The closing concert will be all about dance: Beethoven’s enthusiastic Seventh is known as the »apotheosis of the dance«. The Budapest-based Eva Duda Dance Company will join for Béla Bartók’s ballet – a chilling tale about the plight of a prostitute and her enigmatic customer.

Downloads

More info

Magazine

All articles

Digital programme booklet (in German)

Sat. 27.9.

19:30, Opera Bonn

Closing Concert: Budapest Festival Orchestra

Mitwirkende

Budapest Festival Orchestra

Eva Duda Dance Company

Mandarin: Zoltán Csere

Mädchen: Vera Bundschuh

Älterer Freier: Tibor Kováts

Jüngerer Freier: Csaba Mátyás Nagy

Drei Strolche: Kristóf Deák, Kostas Charalampous, Mátyás Kovács

Edit Szűcs Kostüm

József Pető Licht

Éva Duda Choreografie

Iván Fischer Dirigent

Programm

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

I. Poco sostenuto – Vivace

II. Allegretto

III. Presto

IV. Allegro con brio

Pause

Béla Bartók (1881–1945)

»Der wunderbare Mandarin«. Tanzpantomime in einem Akt Sz 73

Beginn – Der Vorhang hebt sich

Erstes Verführungsspiel

Zweites Verführungsspiel

Drittes Verführungsspiel – der Mandarin tritt auf

Tanz des Mädchens

Die Jagd – die Strolche stürzen hervor

Plötzlich erscheint der Kopf des Mandarins

Der Mandarin fällt zu Boden

Über den Konzertabend

Konzertdauer: ca. 120 Minuten

Gastronomisches Angebot vorhanden

Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.

Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.

Konzerteinführung

18.45 Uhr, Oper Bonn, Foyer

Konzerteinführung mit Dr. Christoph Vratz und Gespräch mit Iván Fischer

Meet the Ultras im Wandelgarten

Wir laden ein zu Gespräch und Pausensnack mit den Beethovenfest-Ultras im Wandelgarten auf der obersten Außenterrasse. Kommen Sie in der Pause vorbei zum Austausch über vielfältige Leidenschaften, Hingabe und Ekstase. Der Wandelgarten ist auch vor und nach dem Konzert geöffnet.

Gefördert durch

Einleitung

Über seine siebte Sinfonie sagte Ludwig van Beethoven, sie sei eines der glücklichsten Produkte seiner schwachen Kräfte. Auch Béla Bartók war mit seiner Tanzpantomime »Der wunderbare Mandarin« höchst zufrieden: »Meiner Meinung nach ist dieses Werk das Beste, was ich bisher für Orchester geschrieben habe.« Beide Werke sind heute zu hören, beide erzählen von Rausch und Energie. Und klingen doch so unterschiedlich.

Als »Orgie des Rhythmus« bezeichnete der Schriftsteller Romain Rolland Beethovens 1813 uraufgeführte Siebte. Richard Wagner empfand die Komposition als »Apotheose des Tanzes« – und meinte damit wohl vor allem das sich bis zur Ekstase steigernde Finale. Die Siebte ist eine lichte Feier des Lebens. Selbst der Trauermarsch klingt freundlich. Béla Bartóks »Der wunderbare Mandarin« dagegen entfesselt dunkle Begierden. Hier enden Zärtlichkeiten in Gewalt, auf eine Annäherung folgt eine Hetzjagd. Zum Schluss ist der Mandarin tot – aber auch wunderbar erlöst. Das kraftvolle, von wuchtigen Rhythmen und schneidenden Dissonanzen geprägte Werk endet ganz fragil.

Beethoven

Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

Zahlen und Fakten

Entstehung: 1811/12

Spieldauer: ca. 40 Minuten

Uraufführung: 27. Februar 1814 in der Universität Wien

Besetzung: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, Streicher

Manche Kompositionen erkennt man bereits im ersten Takt. Dazu gehört Ludwig van Beethovens fünfte Sinfonie mit dem berühmten »Ta ta ta taaa« – und auch Beethovens Siebte. Ein heftiger Akkord im ganzen Orchester, dessen Energie von einer Oboen-Melodie abgefedert und weitergeführt wird, ehe der nächste Akkord einbricht: Das geht ins Ohr, das hat es so noch nicht gegeben.

Eine Punktierung als Wachmacher

Immer mehr Holzbläser werden am Gesang der Oboe beteiligt. Mit den Tonleiter-Ketten der Streicher kommt ein neues Element hinzu, das die Akkorde verbindet und die Spannung weiterträgt. Aus den Motiven des Beginns entwickelt Beethoven ein Thema mit einem markanten Rhythmus: einer Punktierung, also der Abfolge lang-kurz. Am Ende der langsamen Einleitung isoliert er diesen Rhythmus: lang-kurz-lang-kurz und so weiter, auf einem einzigen Ton, mit Pausen getrennt. Diese seltsam verloren und müde wirkenden Tonwiederholungen werden im schnellen Teil des ersten Satzes (Vivace) zu elektrisierenden Blitzen, die alles unter Strom setzen. Eine Punktierung als Wachmacher, der alle Orchesterstimmen antreibt und selbst die leisen, zurückgenommenen Passagen belebt!

Freundlicher Trauermarsch und zündendes Presto

Der schreitende Rhythmus des zweiten Satzes (Allegretto), der in den tiefen Streichinstrumenten vorgestellt wird und sich alle zwei Takte wiederholt, erinnert an einen Trauermarsch. Trotz der Tonart a-Moll hat er jedoch eine freundliche Tönung: Das Tempo fließt beständig fort und trägt mit weitem Atem ein lyrisches Thema in den Celli und Bratschen. Der aus dem Muster lang-kurz-kurz gebildete Puls setzt sich auch in den zwei Mittelteilen fort. So bleibt der gesamte Satz sehr homogen – nur der Charakter ändert sich durch den Wechsel in ein schwebendes A-Dur und sanft gezupfte Bässe. Bei der umjubelten Uraufführung am 8. Dezember 1813 in der Wiener Universität verlangte das begeisterte Publikum die Wiederholung des ganzen zweiten Satzes.

Drei schnelle Viertelnoten zünden das dahinrasende, fünfteilige Presto (dritter Satz), das nur in den beiden Mittelteilen ein wenig zur Ruhe kommt. Kurz vor Schluss deutet Beethoven mit vier eingeschobenen langsamen Takten einen dritten Mittelteil an, der aber mit wuchtigen Akkordschlägen vertrieben wird.

Rausch und Rohheit

Im Finale, einem vor Vitalität strotzenden Allegro con brio, wird der Rhythmus endgültig zum Rausch. Beethoven kombiniert markante Rhythmen durch fast schon penetrante Wiederholungen und dynamische Steigerungen auf immer neue Weise miteinander. Die Musik entwickelt eine Sogwirkung, der man sich nicht entziehen kann. Ruhephasen gibt es keine. Atemlos jagt dieses Finale dahin und wird vom Orchester mit Energie befeuert. Am Ende ist man berauscht und erschöpft von dieser sinfonischen Wucht, die Beethoven entfesselt.

Diese rhythmische Energie schlägt den Bogen zu Béla Bartóks »Der wunderbare Mandarin«. Aber es gibt noch einen anderen Zusammenhang, wie Iván Fischer erklärt: »Eine gewisse Rohheit, die aber nicht grausam ist, sondern eher schön, weil sie ehrlich ist. Also ein derber Humanismus.«

Bartók

»Der wunderbare Mandarin«

Tanzpantomime in einem Akt Sz 73Zahlen und Fakten

Entstehung: 1918–1924

Literarische Vorlage: Menyhért Lengyet (1880–1974): »Der wunderbare Mandarin. Groteske Pantomine«

Uraufführung: 27. November 1926 an der Kölner Oper. Danach aufgrund eines Theaterskandals von Oberbürgermeister Konrad Adenauer vom Spielplan genommen

Besetzung: 3 Flöten (/Piccolo), 3 Oboen (/Englischhorn), 3 Klarinetten (/Bassklarinette), 3 Fagotte (/Kontrafagott), 4 Hörner (/Wagnertuba), 3 Trompeten, 3 Posaunen, Basstuba, Pauken, Schlagzeug (Triangel, Becken, Tamtam, kleine Trommel, große Trommel, Xylofon), Celesta, Harfe, Klavier, Orgel, gemischter Chor (im Original), Streicher

Panik in der Großstadt

Auch der Beginn von Béla Bartóks »Der wunderbare Mandarin« hat einen hohen Wiederkennungswert. Auf wilden Wellen der Streicher setzen die Holzbläser und die kleine Trommel mit hämmernden Achteln ein. Alles ist grell, panisch, überspitzt. Die Einwürfe der Posaunen und Trompeten klingen wie Autohupen. Die sich immer weiter steigernde Einleitung erinnert an den anschwellenden Lärm einer Großstadt.

Für Dirigent Iván Fischer ist es in gewisser Weise das radikalste Werk des ungarischen Komponisten: »Es hat die modernste Musiksprache, und hat nichts mehr mit ungarischer oder osteuropäischer Folklore zu tun. Es ist hochdramatisch, dabei genau erzählend: Jede musikalische Geste hat mit der Situation zu tun.« Die Geschichte des ungarischen Autors Menyhért Lengyet, die dem Werk zugrunde liegt, entdeckte Bartók unter dem Titel »Pantomime grotesque« in einer ungarischen Zeitschrift.

Ein Mädchen, drei Banditen und ein Chinese

In Lengyets literarischer Vorlage geht es um das Mädchen Mimi, das von drei Banditen gezwungen wird, Freier anzulocken, die sie dann berauben möchten. Bartók selbst fasste die Handlung so zusammen:

»Der erste Gast ist ein armer Kerl, der zweite ebenfalls, der dritte jedoch ein reicher Chinese. Das Mädchen unterhält den Mandarin durch Tänze, erweckt in ihm Wünsche, er entbrennt in heftiger Liebe. Dem Mädchen graut es aber vor ihm. Die Strolche überfallen, berauben, würgen ihn mit dem Bettzeug und durchstechen ihn mit einem Säbel, doch vergebens, sie vermögen dem Mandarin nichts anzutun, der verliebt und sehnsuchtsvoll das Mädchen anblickt. Das Mädchen erfüllt den Wunsch des Mandarins, der darauf leblos, tot hinstürzt.«

– Béla Bartók zur Handlung

Die szenische Uraufführung von Bartóks Pantomime in einem Akt op. 19 am 27. November 1926 in Köln sorgte für einen Theaterskandal: Das Publikum verließ den Saal oder protestierte; später überzog die Presse Bartók mit einer nationalistischen Diffamierungskampagne. Unter dem Oberbürgermeister Konrad Adenauer wurde das Werk sofort vom Spielplan abgesetzt. Auch in Ungarn wurden geplante Aufführungen verhindert.

Getanzte Pantomime statt Konzertsuite

Um die Musik zu retten, machte Béla Bartók aus der Vorlage eine Konzertsuite, zu der die meisten Dirigent:innen greifen. Im heutigen Konzert dagegen wird wie in der Uraufführung das gesamte Werk zu hören sein. Die Choreografie tanzt die Eva Duda Dance Company aus Budapest. »Die Suite ergibt keinen Sinn, weil sie in der Mitte der Geschichte aufhört«, erklärt Iván Fischer. »Wir gehen weiter. Der Mandarin wird dreimal getötet. Er kann aber nicht sterben, ehe seine Leidenschaft befriedigt wird.«

Bartók hat die szenischen Anweisungen direkt in die Partitur geschrieben. Seine Musik malt die Handlung in grellen Farben. Beispielsweise den Auftritt des ersten Strolchs: Er wird von den Bratschen porträtiert und tritt zu einem Trommelwirbel, gespielt von Celli und Kontrabässen, wie auf einer Zirkusmanege auf. Nach und nach kommen die beiden anderen Strolche und Mimi dazu. Vulgäre Glissandi (gleitende Tonhöhen) der Posaune zeigen die Rohheit und Gewaltbereitschaft der Männer.

Zwischen Verführung und Panik

Der erste Freier, ein alter Mann, erscheint – das Gespräch zwischen ihm und dem Mädchen ist im Dialog von Oboe und Englischhorn angedeutet. Er möchte nichts bezahlen und wird von den Männern hinausgeworfen. Ein schneller Teil beendet die Episode. Der zweite Freier ist jung und unerfahren – hier verläuft die Annäherung zärtlicher. Zu Harfenklängen tanzt Mimi mit dem Jungen. Das Paar dreht sich immer schneller, ehe auch hier das kurze Glück durch energische kurze Töne in hoher Lautstärke ein Ende findet.

Der Auftritt des Mandarins, zu hören in den Posaunen, wird mit der Spielanweisung Maestoso (Feierlich) regelrecht inszeniert. Die Musik wechselt zwischen Panik in den Streichern und verführerischen Melodien in den Holzbläsern. Dann beruhigt sich die Atmosphäre und Mimi beginnt zu tanzen. Immer schneller dreht sich der Walzer, bis das Mädchen auf dem Schoß des Mandarins ohnmächtig zusammenbricht.

»Reinheit inmitten einer grausamen Welt«

Iván FischerNun ist sein erotisches Begehren geweckt. Er jagt dem Mädchen nach, das Tempo wird immer weiter gesteigert – dann eskaliert die Gewalt. Die Strolche versuchen zunächst, ihn zu ersticken, dann zu erhängen und schließlich zu erstechen. Die Musik erzählt davon mit drastischen Effekten. Aber der Mandarin überlebt die Brutalität. Am Ende kommt es doch noch zum Liebesakt. Die Sehnsucht des Mandarins wird von Mimi gestillt – auf den Höhepunkt folgt der Tod. Schnell weicht die Energie im Orchester. Und die Musik endet leise mit gedämpften Streichern und getupften Bläserakkorden. Für Iván Fischer steht bei diesem Werk nicht die Gewalt im Mittelpunkt. »Es ist eine Geschichte von Reinheit inmitten einer grausamen Welt. Der Mandarin und das Mädchen lieben sich – und das ist stärker als die grausame Umgebung.«

Friedlich ist die Stimmung am Ende jedoch nicht. Man hört in der Musik keine Harmonie, sondern Erschöpfung. Dass das Mädchen Opfer der von Männern geschaffenen gewaltvollen Welt ist, darf nicht vergessen werden.

Partitureintrag im »Wunderbaren Mandarin«:

»Dieses Werk ist eine Pantomime mit Musik, beide Komponenten sollen zusammen zur Aufführung gelangen. Nicht autorisierte Kürzung, das Hinzufügen oder Ändern einer der beiden Komponenten sind verboten. Für Aufführungen ohne Darstellung der Pantomime auf der Bühne wird empfohlen, die Konzertversion zu spielen, wie in der Partitur angegeben.«

Georg Rudiger

Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises

PATRON

Founding members Arndt and Helmut Andreas Hartwig (Bonn)

PLATINUM

Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)

Godesberg Gastronomie & Event GmbH

Olaf Wegner (Bad Honnef)

Wohnbau GmbH (Bonn)

GOLD

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)

Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)

Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)

Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)

SILVER

Bernd Böcking (Wachtberg)

Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)

Dr. Helga Hauck (Wachtberg)

Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)

Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)

Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)

ON THE RECOMMENDATION of our patrons Arndt and Helmut Andreas Hartwig

Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama

BRONZE

Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)

Biografien

Éva Duda

Éva Duda absolvierte die Ungarische Tanzakademie in Budapest und studierte anschließend Theaterregie an der Universität der Künste in Târgu Mureș. Mit verschiedenen Tanz- und Theaterkompanien in Ungarn und im Ausland realisiert sie interdisziplinäre, beeindruckende Arbeiten in den Bereichen Theater, zeitgenössischer Tanz, Oper und Musical. 2009 gründete sie ihr unabhängiges Kollektiv, die Eva Duda Dance Company. Für die Debüt-Produktion »Lunatika« erhielt sie eine der höchsten ungarischen Auszeichnungen, den Rudolf-Lábán-Preis. Sie ist stets auf der Suche nach neuen Wegen, Theater- und Tanzaufführungen zu gestalten. Dabei setzt sie verschiedene visuelle Konzepte, unterschiedliche Arbeitsmethoden und Bewegungsstile wie Zirkus, Urban Dance oder Volkstanz ein.

Éva Duda ist Gastdozentin an mehreren Kunsthochschulen im In- und Ausland – von der Ungarischen Tanzakademie bis zur Tisch School of the Arts der New York University. In den letzten Jahren fließen zunehmend gesellschaftliche Themen wie Umweltbewusstsein, kulturelle Unterschiede, Menschenrechte und Freiheit in ihre künstlerische Arbeit ein.

Eva Duda Dance Company

Die Eva Duda Dance Company besteht aus jungen, energiegeladenen Darsteller:innen und Kreativen. Sie erschaffen nachdenkliche, mutige oder verspielte Performances, die das Publikum auf besondere Reisen mitnehmen. Die Kompanie ist eine der bekanntesten und dynamischsten unabhängigen Tanzkompanien Ungarns und wurde 2009 von der Choreografin und Regisseurin Éva Duda gegründet. Neben der Schaffung hochwertiger Tanztheateraufführungen umfasst das Profil der Kompanie auch Ausbildungsprogramme, Fachveranstaltungen, die Einladung internationaler Künstler:innen und die Organisation von Veranstaltungsreihen für Studierende.

Jedes Jahr sehen mehr als 12.000 Zuschauer:innen ihre Aufführungen, die stets ausverkauft sind. Die Kompanie hat an mehr als 60 Festivals in Ungarn und im Ausland teilgenommen. Sie arbeitete in Koproduktion mit dem ungarischen Nationalen Tanztheater, der Ungarischen Tanzhochschule, dem Trafó Haus für zeitgenössische Kunst, dem Budapester Operettentheater und dem Budapest Festival Orchestra. Das Nationale Tanztheater Budapest ist die Heimat und der ständige Spielort der Kompanie.

Budapest Festival Orchestra

Iván Fischer gründete 1983 das Budapest Festival Orchestra, das inzwischen zu den besten Orchestern der Welt zählt. Es tritt regelmäßig an den wichtigsten Konzertorten der internationalen Musikszene auf, sei es in der Carnegie Hall oder im Wiener Musikverein. Das Ensemble wird regelmäßig zu bedeutenden internationalen Festivals wie den Mostly Mozart Festspielen, den Salzburger Festspielen und dem Edinburgh International Festival eingeladen. Zwei Grammophone Awards zeichnen die Einspielungen des Orchesters aus.

Besonders bekannt ist das Orchester für seine innovativen Konzertformate. Dazu zählen die Autismus-freundlichen »Cocoa Concerts«, Überraschungskonzerte und musikalische Marathons. Die Mitternachtsmusikkonzerte sind besonders für junges Publikum attraktiv.

Das Orchester ist Mitproduzent des Bridging Europe Festivals mit Müpa Budapest. Es setzt unter Leitung von Iván Fischer auch Opernproduktionen um. Die Produktion von »Le nozze di Figaro« 2013 belegte auf der Liste der besten Klassik-Veranstaltungen des New York Magazine den ersten Platz.

Budapest Festival Orchestra – Besetzung

Violine 1

Braunstein, Guy; Eckhardt, Violetta; Biró, Ágnes; Bujtor, Balázs; Czenke, Csaba; Gál-Tamási, Mária; Gulyás, Emese; Illési, Erika; Kádár, István; Kostyál, Péter; Lesták Bedő, Eszter; Oláh, Gyöngyvér; Pilz, János; Dalpiaz, Davide

Violine 2

Iván, Tímea; Bodó, Antónia; Wilding, Solvejg; Jász, Pál; Lezsák, Zsófia; Molnár, Noémi; Mózes, Anikó; Szabó, Levente; Szefcsik, Zsolt; Szlávik, Zsuzsanna; Tuska, Zoltán; Kovács, Erika

Viola

Gálfi, Csaba; Fekete, Zoltán; Juhász, Barna; Reinhardt, Nikoletta; Yamamoto, Nao; Bodolai, Cecília; Haják, Krisztina; Sipos, Gábor; Zarbók, Zita; Osca, Salomé

Violoncello

Szabó, Péter; Eckhardt, Éva; Dvorák, Lajos; Kertész, György; Liptai, Gabriella; Mahdi, Kousay; Mód, Orsolya; Sovány, Rita

Kontrabass

Fejérvári, Zsolt; Martos, Attila; Kaszás, Károly; Lévai, László; Sipos, Csaba; Martinez Botana, Uxia

Flöte

Pivon, Gabriella; Jóföldi, Anett; Nagy, Bernadett

Oboe

Carmel, Dudu; Neuszerova, Eva; Perreau, Marie-Noëlle

Klarinette

Ács, Ákos; Csalló, Roland; Szitka, Rudolf

Fagott

Bressan, Andrea; Tallián, Dániel; Vértesi, Bálint

Horn

Szőke, Zoltán; Szabó, András; Harangozó, Máté; Nagy, Zsombor

Trompete

Csikota, Gergely; Póti, Tamás; Czeglédi, Zsolt

Posaune

Szakszon, Balázs; Sztán, Attila; Janák, Gergely

Tuba

Bazsinka, József

Pauken

Woud; Nicola

Schlagwerk

Herboly, László; Kurcsák, István; Hencz, Kornél; Maros, Ádám; Weisz, Nándor

Harfe

Polónyi, Ágnes

Klavier/Celesta

Mali, Emese; Nagy, László Adrián

Iván Fischer

Der Ungar Iván Fischer ist einer der weltweit visionärsten und erfolgreichsten Orchesterleiter:innen. Mit zahlreichen renommierten Orchestern auf der ganzen Welt arbeitet er zusammen. Er war Operndirektor an der Opéra de Lyon und der Kent Opera in Großbritannien. 1983 gründete Iván Fischer in seiner Heimat das Budapest Festival Orchester, dem er bis heute als Musikdirektor vorsteht. Er rief mehrere Festivals ins Leben, darunter das Budapester Mahler-Festival, ein Forum für neue Kompositionen, und das Vicenza Opera Festival. Von 2012 bis 2018 war Iván Fischer Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin. Er begeisterte mit neuen Konzertformaten, etwa seiner Reihe »Mittendrin«, bei der das Publikum im Orchester Platz nimmt und so der Musik ganz nah kommt. Neben seiner Tätigkeit beim Budapest Festival Orchestra arbeitete er als Gastdirigent mit den angesehensten Sinfonieorchestern der Welt.

Iván Fischer studierte Klavier, Violine und Violoncello in Budapest, ehe er in Wien die Dirigierklasse des berühmten Hans Swarowsky besuchte. Nach einer zweijährigen Assistenzzeit bei Nikolaus Harnoncourt startete er seine internationale Karriere mit dem Sieg beim Dirigentenwettbewerb der Rupert Foundation in London.

Awareness

Awareness

Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.

Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.

Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).

Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.

Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.

Programmheftredaktion:

Sarah Avischag Müller

Julia Grabe

Die Texte von Georg Rudiger sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.